日本是一個機器人國家,據悉,發那科和安川電機兩家日本企業就占據了工業機器人全球市場份額的一半。但是在日本機器人蓬勃發展的背后,也存在一些隱患制約著這個機器人國家的機器人產業發展。

隱患一:日本嚴重的機器人情節

要說機器人情結,應該屬日本人最嚴重了。不管是《我的機器人女友》這類電影,還是現實中東芝的仿真美女機器人、軟銀公司“有感情的 Pepper”,他們不單只把機器人當作一種為人類提供幫助的工具,還想讓機器人成為有感情的伴侶,作為家庭一份子。

日本人不僅在研發機器人上延續這樣的念頭,就連做機器寵物也要做得像模像樣。從1999年開始,索尼公司制造的機器狗Aibo就曾風靡一時,很多人都把他們當真正的寵物狗來看待。1999年至2006年之間,索尼曾推出過好幾代Aibo機器狗產品,迄今為止他們賣出的Aibo機器狗總數已超過15萬只。

日本對機器人的迷戀實在讓人有點惱火;但在一個逐漸邁入高齡化的社會,將機器人視為能陪伴老年人的工具是可以理解的。Yoshida的老媽媽也住在日本,她有一天看到電視上Honda的廣告,ASIMO在意大利的某個鄉村廣場跟一群小朋友玩,就跟Yoshida說ASIMO真是太可愛了,她也希望有它在身邊做伴。

Honda的機器人ASIMO

但這并不代表可以信任ASIMO或Pepper能挑起妥善照顧老人的責任。

人形機器人Pepper

Pepper機器人身高4英尺(約122公分),腳下有輪子,胸部配備一臺10.1寸平板計算機,用以顯示所查詢的訊息;軟銀表示,Pepper是透過云端的人工智能進行控制。軟銀執行長孫正義(Masayoshi Son)則強調,這款人形機器人的開發目標是“賦予機器人一顆心”,能“讀”出人類的情感,并與人對話。

Pepper的頭部配備四個麥克風、一部攝影機以及一個3D深度傳感器;軀干部位裝置了陀螺儀,頭部與手部則有觸覺傳感器。可移動的基座配備兩個聲納裝置、四個雷射以及三個碰撞傳感器,一個陀螺儀;移動速度最高可達時速3公里。

很重要的一點是,Pepper并非服務型機器人,它不是來幫人類打掃房屋或是在花園除草,它是設計來講故事給小朋友聽、跟人們聊天,有點像是家庭寵物的角色,總之是娛樂用途的。但也因為如此,讓人不不太明白Pepper打造成人形的原因;如果它不做那些我也不想做的事情,又為何要有一個機器人?難道真的需要一個講話幽默機智的機器人?

這是90年代Sony旗下計算機科學實驗室(Computer Science Laboratory)的土井利忠(Toshitada Doi)的往事,當時他正利用人工智能開發Aibo機器狗,在被問到為何開發娛樂型而非服務型機器人時,他坦白講到:“因為如果是娛樂用途,消費者會更容易原諒機器人所犯的錯誤。”

十年后,日本遭遇了2011年的“311”大地震與海嘯,有第一批機器人進入了福島縣的受損核電廠收集資料,它們當然不是日本廠商所開發的娛樂機器人,而是美國廠商iRobot經過戰爭測試的Packbot。

在產業界致力于開發更優秀機器人的此時,選擇開發娛樂型機器人──無論它們是否被投入了大量心力──其實是一種逃避。你認為呢?誰都希望機器人能替代人類做很多粗重工作的人吧?

不在家的人希望機器人能夠做的更多,而老媽媽想要的是交流陪伴,Pepper機器人的出現,在無法平衡二者的關系時,雞肋機器人其實并沒有什么用。

索尼在去年3月關閉了Aibo機器狗的售后服務,而限量上市的300臺擬人機器人“Pepper”,在1分鐘內售罄。

隱患二:日本機器人產業走錯了路?

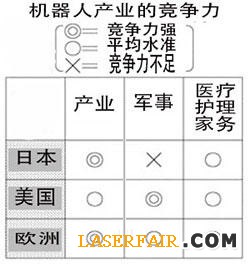

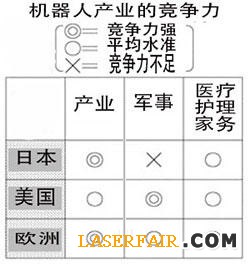

在日本、美國和歐洲,政府和民間共同發展醫療、護理、家務等領域的新一代機器人產業的動向日趨活躍。歐洲正在啟動一項總投資額為28億歐元的共同研究計劃。美國則在推進促進軍用技術向民用技術轉化的嘗試。而日本也主導了生活輔助型機器人的國際安全標準制定,形成了助力日本企業在該領域展開國際競爭的態勢。政府和民間都對新一代機器人這一未來市場虎視眈眈,競爭正在愈演愈烈。

對于日本機器人產業來說,2015年將是關鍵年。迄今為止,日本關注的多是人形機器人,很多大公司都用它來提升形象。而在海外,主流則是根據需求開發機器人。除清掃外,在手術或應對核電站事故方面,機器人也都發揮著作用。日本的機器人能否挖掘市場需求實現飛躍,其真正價值將接受考驗。

熟悉機器人的索尼電腦科學研究所的北野宏明所長說:“無人機的時代將要到來”。理由很簡單,他指出“模仿人類行為的機器人可以被人類代替,因此需求是有限的;而可以做出人類無法做到的事情的機器人,其需求是無限大的”。

瑞士聯邦理工學院蘇黎世分校的拉法埃洛·丹特雷亞(音譯)在無人機領域先行一步。他所開發的無人機依靠4個螺旋槳在空中自由飛行。此外,他還是一家機器人創業公司的聯合創始人,該公司已被美國亞馬遜(Amazon.com)收購。其技術正在給亞馬遜的提供物流支持。

大多數日本以外的機器人企業都是在依靠軍事需求積累技術的基礎上,抓住市場需求不斷成長的。美國iRobot公司的清掃機器人“Roomba(倫巴)”以及美國Intuitive Surgical的手術輔助機器人“達芬奇”都是很好的例子。中國也在不斷開發警用的機器人。

日本也開始了面向市場需求的開發工作。在福島,日立制作所和東芝等為核電站的廢棄作業開發出30余種機器人,它們都發揮著作用。很多相關企業正在不斷開發護理用機器人。世界機器人技術人才輩出的機器人世界杯足球錦標賽(RoboCup)也于約20年前在日本起源。日本機器人開發的功底將接受考驗。

在以往,機器人產業給人的印象只是機械產業的一個分支,但如今機器人卻成為了一個考驗綜合實力的領域。負責高達計劃技術指導的早稻田大學常務副校長兼理工學術院教授橋本周司指出,“機器人技術融合了機械電子技術與信息技術。所謂機器人就是擁有身體的計算機”。就像艾薩克·阿西莫夫的小說中所描繪的那樣,人類與機器人的共存帶來社會與價值觀的變化和不安,而人類無法回避“如何去面對這些變化和不安”這一研究主題。

法國企業Parrot公布消息稱,即將面向日本消費者發售的超小型無人機和步行機器人。圍繞機器人研究以及利用機器人的商業模式的開發競爭正在全球鋪開。在發布高達計劃的記者會上,日本腦科學家茂木健一郎指出,“日本的機器人技術正面臨危機”,表示被美國谷歌收購的波士頓動力公司在類似高達的高性能機器人的開發方面已經走在前頭,對日本目前的機器人開發與技術表示出擔憂。

![]()

![]()

相關文章

相關文章 網友點評

網友點評

熱門資訊

熱門資訊 精彩導讀

精彩導讀 關注我們

關注我們