特朗普是對美國制造業回流喊聲最大的,也是行動最快的,更是有創新和不同的。在對他“貿易戰爭”和推特嘴炮的攻擊和揶揄之外,在美國大選后的一個多月的時間里,特朗普為制造業回歸實施的哪些做法是值得一看的。

我們先回顧一下特朗普競選總統演講的部分內容:

“我拜訪過下崗工人,走訪過被不公貿易協定奪走生計的社區。他們就是被我們國家遺忘的那群人。他們被遺忘了,但過不了多久,國家就會想起你們。他們是那群努力工作卻無法發聲的人。我就是你們的聲音!”

“我為我們的工人準備了截然不同的愿景。它始于全新的、公平的貿易政策,保障國民就業,能夠抵御許多善于欺詐的國家。它是始于我競選第一天就堅持的政治綱領,而從我宣誓就職的那一秒開始,也將成為我總統生涯堅定不移的大政方針。”

“我要把我們的工作帶回俄亥俄,帶回美國,我不會再讓公司搬到其他國家,在這過程中不計后果地解雇員工。我決不讓這類事情重演!”

“我已經做了百億美元的生意,現在我要讓我們的國家重新走向富裕。我要利用全國、全世界的富人,使糟糕的貿易協議變成了不起的貿易協議。”

“我承諾永遠不會簽署任何會傷害我們的工人,或減少我們的自由和獨立的貿易協定。我絕不會簽署不利的貿易協議。美國優先!美國優先!”

最直接來看,特朗普是說到做到的。制造業回流最首要目的是保護美國的就業。盡管特朗普很大聲,推特發得猛,但他不是第一個重新重視制造業的。早在2008年秋季爆發的金融危機之后,美國政府就開始重新重視制造業,尤以奧巴馬政府提出的“制造業回歸美國”為代表。最近幾年,美國制造業明顯復蘇,裝備制造業反彈幅度甚至超過德國。

▌特朗普瞄準的制造業對美國有多重要?

對個人就業來說非常重要

美國前總統克林頓曾就美國高通公司總裁“制造業對美國就業增長的重要性體現何在”一問,如下回答:“ 根據美國國際貿易委員會和商務部的資料,美國80%以上的出口、90%的專利和研發經費都來自制造業。同時,制造業還是工作崗位倍增器,每一個新的制造業工作能創造4.6個附帶工作,而高科技制造業能提供16個附帶工作。”

對企業來說非常重要

北卡羅來納紡織品企業尤尼菲公司的董事長托馬斯·考德爾說:“如果你的供應鏈中斷,而你的原材料來自海外,那么一下子架子就空了,你無法出售產品。”所以,一些企業正回到美國,利用機器人、低價能源和距離顧客更近的機會所節省的開支。

如克林頓所說,由于生產率的提高,勞動力成本在決策方面正在變為次要因素,能源、原材料和運輸成本愈發重要。美國整體情況很好,有龐大的勞動力隊伍,能源豐富且便宜,和德國以及其他一些制造業強國相比,美國的勞動力成本沒有那么高。不過,美國確實面臨持續的挑戰,其中包括培訓勞動力隊伍;為國際和國內市場開發和提供新產品;保持和提高創新文化;為了在諸如宇航、可再生能源和納米技術等行業開發高度專業化產品,培養具有訓練有素和專門技能的人才。

對產業鏈價值來說非常重要

制造業對于美國經濟的影響甚至比美國政府測算的還要大。此前美國政府測算,制造業領域1美元的產值會帶動其他領域1.4美元的產出,但MAPI(機械及聯合產品研究所)的測算顯示,這一乘數效應達到了3.6。在工作崗位上的乘數效應,制造業達到了3.4。

美國制造業規模占GDP總量僅為11%,但如果從產業鏈角度看,由制造業所支撐起來的價值鏈價值占到了美國GDP的三分之一,連美國政府也只看到了“冰山一角”。哈佛大學豪斯曼(Hausmann)教授的研究結果表明,經濟的復雜性與制造業的知識及能力直接相關,一旦某個國家開始制造商品并因此積累了知識和能力,那么該國通向繁榮之路就會變得更加容易。

但這個過程是一步一步循序漸進的過程,制造的商品越復雜、制造工藝越先進,就越能走到更新興和更先進的產業,這個國家就越發繁榮,掌握與他們已經能制造的產品相似的新產品的制造技術就更容易。比如,從組裝玩具發展到組裝電視機,比從紡織工業躍升至航空航天工業更為容易。

有全球領先的技術與能源成本比較優勢, 為什么不?

當前的美國更具備了能源上自給的成本比較優勢和人工智能、機器人、3D打印、新材料等這些高新技術,使得高端制造在美國可以更低成本、更高效率進行。波士頓咨詢在 2014年的調查表明,在銷售額在1億美元以上的美國制造商中,72%已開始投資額外的自動化技術和先進制造技術。美國制造業回流,人們一直認為這是由于中國勞動力成本的上升以及人民幣的升值,但其實并非如此——技術才是制造業回歸美國的真實因素。

▌美國對制造業的發力主要沖擊中國制造哪一塊?

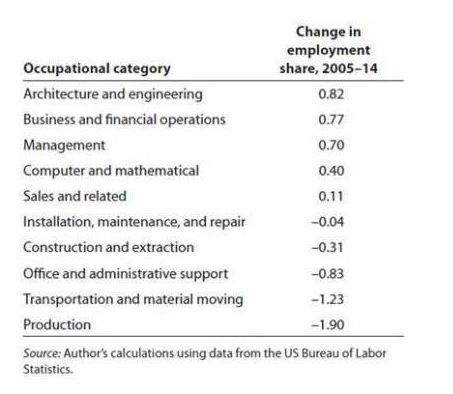

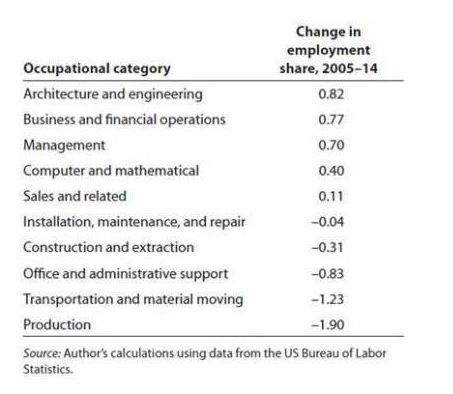

美國制造業中高端制造業占比88%,這是維持美國經濟增長的主力。自2009年開始,美國企業把生產線從低工資國家遷回美國的報道就屢見報端。經今日話題編輯張德筆的統計,在2005至2014年的十年中,美國制造業子行業就業份額的變化中,增長的是建筑設計、管理、計算機、銷售這些,無一和低端制造業有關。

關于中國制造業的困境,工信部在2015年的表態非常中肯:發達國家高端制造回流與中低收入國家爭奪中低端制造轉移同時發生,對我國形成“雙向擠壓”。而2017年的新形勢是,由于特朗普要大幅減稅,可能會使一些中端制造業品類是否留在中國產生動搖,因為相比低端制造業,他們并不用雇傭數量多且價格昂貴的美國藍領工人。

不管美國制造業能不能實現回流,多大程度回流,跟隨美國減稅,降低中國制造業成本,都是唯一可選的選項。中國制造業的競爭對手不只是美國。正如“雙向擠壓”論所說的,在中高端制造業,有我們的老對手——歐盟、美國、日本、韓國。低端制造業,也面臨著越南、印尼和印度越來越激烈的競爭。

現在,除了美國既有的經濟優勢,特朗普也采取了非常積極和大幅度的減稅方案等一系列的新手法,以下或許值得我們借鑒。

▌特朗普與眾不同的四大招

特朗普繼續看重制造業對美國經濟進一步增長的作用,但他的做法不同。可能與他是商人出身有關,他更了解企業需要怎樣的支持。鼓勵制造業回歸的諸多做法傾向于保護經營者利益。他通過貿易保護、減稅、能源獨立和基建等措施,重振美國制造業(僅從美國的產業機構而言,美國的制造業水平已經是世界第二)。特朗普的不同之處在于,貿易保護異常決絕,減稅異常狠心,基建和能源的重塑是以企業為主的。

01.更徹底的貿易保護:買美國貨,雇美國人

特朗普高喊著把工作機會還給美國人。“買美國貨,雇美國人”的八字方針,到底能在多大程度上解決問題?不光是中國存在著對“海外廉價勞動力搶走了美國工人的工作機會”這種判斷表示質疑,州立鮑爾大學商業和經濟研究中心2015年的一項研究也發現,在美國工廠就業崗位的減少中,貿易因素只占13%。而中國工廠幫助美國企業生產,本身也通過企業利潤的提高為美國本土帶來了工作機會。

顯然不能將美國底層的問題全歸咎于制造業外流。事實上,美國的制造業回流,既不是一無是處的“逆勢倒行”,也不會有過于明顯的低端制造業回遷。就算是有貿易因素帶來的13%的機會,特朗普也會為美國藍領爭取——問題不在于你有多少,而在于你有沒有。

所以特朗普廢除了TPP協定,并且美國國會也基本上不反對。這個協定原本是把包括秘魯、越南在內的12個國家圈在一起,每個國家的商品都可以低關稅甚至零關稅的自由流通。對于美國而言,這個協定造成圈內廉價勞動力對美國藍領的殺傷力。

值得玩味的是,特朗普和企業家的交流方式是“簡單粗暴”的,但這是也是其他政府難以做到的直接高效。善用推特“放嘴炮”,也是特朗普的一絕。他為了召喚美國制造業回家,連發六條推特,翻譯如下:

“美國將會實施本質性地減少稅收和經濟管制,但任何離開美國、解雇員工、在他國建工廠、卻想把產品售回美國的企業,如果以為他們不會受懲罰,那他們大錯特錯!對這些想從國外向美國回售產品的企業,我們即將征收35%的關稅。這項稅收會讓離開美國變得很難,但這些企業可以無稅收壁壘在美國所有50個聯邦州間流動。這是我給你們的事前警告,不要犯這么‘昂貴的錯誤’!美國開業啦!”

又如當他聽說美國開利公司(Carrier)到墨西哥建廠,就直接給總裁Greg Hayes打電話:“你要到墨西哥建一個1800人工廠這事兒,我很不高興!能挽回嗎?你需要什么條件?我是川普”。對方誤以為是惡作劇還掛斷一次。最后經過一系列討價還價,靠死磨硬泡把這1800個就業機會留在了美國。為了把更多創造工作機會的企業留在美國,特朗普正努力搭建財稅、能源、基建等一系列優惠的配套方案,以其讓“強扭的瓜”甜起來。

02.減稅極其心狠 企業稅從35%降到15%

高端產業是維持美國當前發展和持久繁榮的關鍵,這些產業最能支持創新、最能保障可持續增長。美國對高端制造業有明確的界定。一是每個產業工人的研發支出應超過450美元,或位于產業的前20%;二是產業隊伍中獲得STEM(科學、技術、工程和數學)學位的人數必須高于全國平均水平,或在本產業中所占比重達到21%。

12月9日關于高新制造企業回遷美國的最新報道:“軟銀擬在美投500億美元 創造5萬個新工作崗位,富士康緊隨其后。”軟銀集團和現有投資者向衛星初創企業OneWeb投資12億美元,其中軟銀領投10億美元,且這項投資將在四年時間里為美國創造近3000個就業崗位。

在美國政府的推動下,美國出現了明顯的制造業回流趨勢。蘋果、卡特彼勒、福特汽車、英特爾、星巴克等公司或將生產線遷至美國,或向美國本土的生產研發砸以重金。據埃森哲(Accenture)的報告,61%的受訪制造業經理人表示,正考慮將制造產能遷回美國,以更好地匹配供應地和需求地。除了美國企業,海外的企業也逐漸向美國靠攏。這背后是基于什么樣的權衡?

減稅可謂是特朗普經濟計劃的重中之重,他將企業所得稅由35%一下降到了15%。而在面對科技巨頭時,他提議,將美國企業回流本土的海外資金稅率降低到10%。如果這一政策落實,稅率將從35%一下子驟降到10%,這將為“特朗普科技峰會”那一屋子人節省約1400億美元!

以Intel為例,該公司在上述那一屋子人里面的海外資產名列第七,約269億美元。這就意味著,如果美國科技公司要將生產制造搬回本土,Intel將節省近70億美元。而且,隨著軟銀、富士康美國投資計劃的公布,怕是連蘋果公司也要考慮是否要跟著富士康回美國了。

再加上美國本身擁有的科技和自動化優勢,很多企業紛紛表示要浪子回頭。除此之外,特朗普還將減少個人稅,將最高稅率由之前的39%下降到了33%。目的就是為了讓錢在美國本土動起來,個人少交稅,就能有更多的錢去消費,而企業少交稅,就能產出更好的商品與服務,促進人們的消費,美國的經濟就會增長。

03. 鼓勵私營企業參與基建

特朗普稱將用5000億美元實施美國基礎建設,即通過對道路、公共設施等重建,完善美國公共環境,提高辦事效率和公共生活體驗,從而刺激美國經濟。值得一提的是,特朗普鼓勵私營企業參與基礎建設,政府為他們減稅。

04. 基于生產者利益上的能源獨立

能源獨立在美國并非新概念。在70年代被中東“折磨”過后的40年間,其一直是美國政治的“必選話題”。但特朗普的“創新”之處在于,其能源獨立的邏輯是建立在生產者的利益之上,而非消費者。實際上,一直“困擾”美國的石油問題早已走在了獨立的軌道上,并不需特朗普大顯身手。不管是自給能力和定價權都已大大提升。截至2015年底,美國原油進口占日需求的比重已經從2005年的65%縮減至28%,預計到2020年進一步縮減至11%。

▌ 近幾年美國政府如何鼓勵制造業回歸

01.積極搭建數字化制造平臺

結合美國制造業的擅長點,提供平臺服務。美國在先進的數字化制造技術領域,美國在技術和市場上都具有較強優勢,例如美國在3D打印技術領域處于領導者地位,占據了全球 3D打印三分之一以上的市場。2014年2月,國防部組建成立了“數字制造與設計創新機構”(DMDII)。該機構主要研究數字化數據在產品全壽命周期中的交換以及在供應鏈網絡間的流動,推進數字化、智能化制造。該機構目前擁有80多家成員,包括波音、通用電氣、西門子、微軟等。

數字化制造平臺以開源技術牽引的上下游垂直式生態圈,圍繞系統基礎架構、軟件平臺源代碼等關鍵技術的開放開源,形成了產業上下游不同領域不同主體間的技術標準制定與產品開發合作。

02.創建先進制造創新生態體系

2012年,美國推出國家制造業創新網絡計劃,宣布建立15個制造業創新中心,2013年將創新中心數量增至45個。據美國布魯金斯學會近日發布的《美國的先進產業》報告稱,先進產業對美國的發展至關重要,2010年起先進產業的就業和產出同時激增,兩者的增長率是其他部門的1.9倍和2.3倍。

2015年9月,美國推出國家創新戰略,提出利用國家制造業創新網絡(NNMI)來恢復美國在高精尖制造業創新中的領先地位,重新投資供應鏈創新并支持擴大技術密集型制造業企業。

美國已形成以政府、高校及科研機構、應用研究機構、企業和服務機構為主體的完整的先進制造創新生態體系。政府是創新環境的提供者,通過資金投入、財稅政策、基礎設施建設等營造整體發展環境;高校及科研機構是創新技術引擎,通過多學科、跨領域的技術基礎研究,為創新提供源頭;應用研究機構對接科研機構與企業,是創新成果轉化加速器;企業是創新技術產業化的主力軍;服務機構為創新技術研發、應用研究及商業化提供咨詢、協調、評估等服務,是供應鏈創新重要力量。

03.稅收抵免和就業獎勵

為了吸引企業赴美國失業率高的區域投資,美聯邦政府推出稅收抵免計劃,比如在亞拉巴馬州可以通過繳納州企業所得稅來全額抵扣聯邦企業所得稅。地方政府對能提供“高收入就業”的投資項目更為青睞。

例如科羅拉多州通過就業績效激勵基金為創造薪水高于平均水平的公司提供每個職位1500-4500美元的獎勵,印第安納州對創造新工作機會并幫助提升居民收入的企業根據就業水平可提供最多10年的稅收減免,堪薩斯州對支付高于平均水平工資和投資于員工培訓企業的資本投資給與10%的所得稅抵免,密蘇里州對投資500萬美元以上、創造25個工作機會的企業提供長達10年的稅收減免。

![]()

![]()

相關文章

相關文章 網友點評

網友點評

熱門資訊

熱門資訊 精彩導讀

精彩導讀 關注我們

關注我們