圖1 “量子糾纏”可以預測相隔甚遠的一對量子的狀態,即便二者遠在天涯,其行為也相互關聯

“糾纏”這一概念最早是薛定諤提出的。薛定諤雖是量子力學的創始人之一,可是量子力學的哥本哈根詮釋卻并不令他滿意。1935年,薛定諤提出了一個思想實驗來反對這一詮釋,從此,薛定諤貓便一路走紅。懂或不懂量子力學的人都會聊上兩句。

圖2 薛定諤關于量子糾纏的思想實驗

無獨有偶,信奉“因果律”和“定域性”的愛因斯坦也是一直對量子力學諸多不滿,與他的摯友玻爾關于量子力學的完備性問題爭論多年。同是在1935年,愛因斯坦與B. Podolsky、N. Rosen合作對量子力學的定域性問題提出了質疑(EPR佯謬)。“Spooky action at a distance”(鬼魅般的超距作用),也成為愛因斯坦對量子力學非定域性表示不滿的標志性語句。

時至今日,量子糾纏和非定域性依然是量子力學中最令人迷惑和令人興奮的內容。量子信息的傳輸、量子計算的實現,有賴于我們對于糾纏和非定域性的理解。本期PR封面故事,帶你了解耦合腔中的量子糾纏和非定域性。

作為一種奇特的量子現象,糾纏是如此的重要,使得我們必須仔細研究其特性。但是,目前無任何儀器能夠直接測量系統的量子糾纏。基于眾所周知的貝爾不等式,理論和實驗均已揭示與經典關聯相悖的量子糾纏現象的存在。研究系統的糾纏有助于我們理解這一復雜現象的非定域性。這些特性使得量子糾纏成為量子信息科學的基礎。

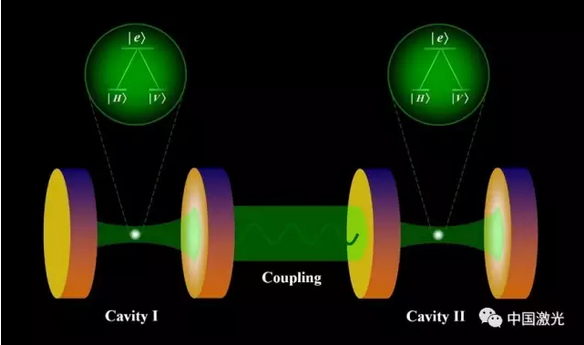

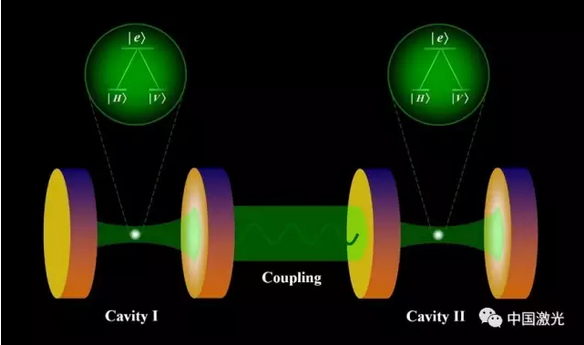

為研究量子糾纏的特征,南京大學固體微結構物理國家重點實驗室和物理學院王慧田教授所領導的光場調控團隊開展了每個腔僅嵌入一個 Λ 型三能級原子的兩腔耦合系統的量子糾纏與非定域性問題的研究。相關研究結果發表于Photonics Research 2017年第5卷第3期上。

圖3 兩耦合腔系統中的量子糾纏和非定域性,其中每個腔中僅嵌入一個Λ型三能級原子,而且兩體相互耦合。

耦合腔系統,因允許對量子系統狀態的操控,而成為研究量子糾纏的一類最佳候選對象。在該項研究中,耦合腔系統的每個腔僅嵌入一個 Λ 型三能級原子。雖然交叉態、純原子態和全光子態依據參數的不同而扮演不同的角色,但是基于馮諾依曼熵方法它們均與系統熵相關。

兩體糾纏熵和非定域性的研究結果無疑證實了基態糾纏的存在。然而,隨著失諧的變化,不同腔中的光子糾纏可能變得很小,以至于經典效應在實驗中扮演一個重要甚至主要的角色。

王慧田教授相信,該工作不僅對理解和探索多腔耦合系統中的多體糾纏和非定域性具有重要的參考意義,而且有助于增強量子操控的能力。

下一步的工作目標是將該方法推廣到嵌入Λ 型三能級原子的多腔耦合系統,以及嵌入其它類型三能級原子的兩腔和多腔耦合系統中去。

![]()

![]()

相關文章

相關文章 網友點評

網友點評

熱門資訊

熱門資訊 精彩導讀

精彩導讀 關注我們

關注我們