北京大學聯合中國人民解放軍軍事醫學科學院組成跨學科團隊,成功研制新一代高速高分辨微型雙光子熒光顯微鏡,并獲取了小鼠在自由行為過程中大腦神經元和神經突觸活動清晰、穩定的圖像。

2017中國光學重要成果推薦

宇宙,浩瀚無垠,在數百億光年可觀測的空間里閃爍著上萬億個星系。人類約1400克的大腦,如同一個小小的宇宙,包含了百億級神經元和百萬億級的神經突觸,其結構和功能上的連接產生了極其復雜而精密的動態,涌現出意識和思想——大腦小宇宙隱藏著世界上最美麗、最深邃的奧秘。

新千年伊始,世界科技強國紛紛啟動有史以來最大規模的腦科學研究計劃,人類探索大腦的波瀾壯闊的歷史畫卷正在展開。

圖1 充滿奧秘的人類大腦

工欲善其事,必先利其器。目前,各國腦科學計劃的一個核心方向就是打造用于全景式解析腦連接圖譜和功能動態圖譜的研究工具。其中,如何打破尺度壁壘,融合微觀神經元和神經突觸活動與大腦整體的信息處理和個體行為信息,是腦科學領域內亟待解決的一個關鍵挑戰。

在國家自然科學基金委國家重大科研儀器研制專項《超高時空分辨微型化雙光子在體顯微成像系統》的支持下,北京大學分子醫學研究所、信息科學技術學院、動態成像中心、生命科學學院、工學院聯合中國人民解放軍軍事醫學科學院組成跨學科團隊,歷經三年多的協同奮戰,成功研制新一代高速高分辨微型雙光子熒光顯微鏡,并獲取了小鼠在自由行為過程中大腦神經元和神經突觸活動清晰、穩定的圖像。原始論文于5月29日在線發表于自然雜志子刊Nature Methods,相關技術文檔同步發表于Protocol Exchange (DOI: 10.1038/protex.2017.048)。

圖2 研究團隊合影

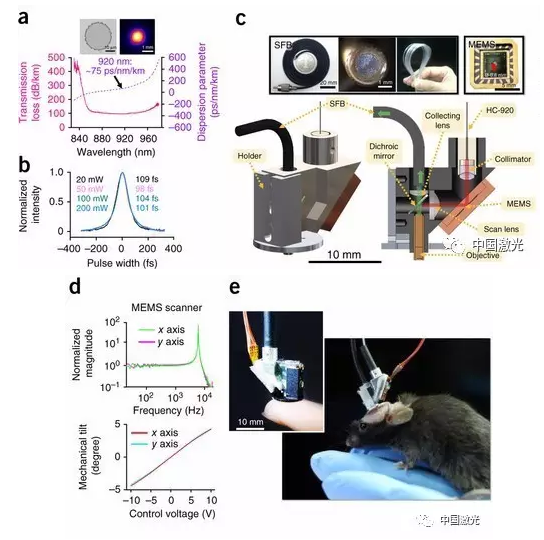

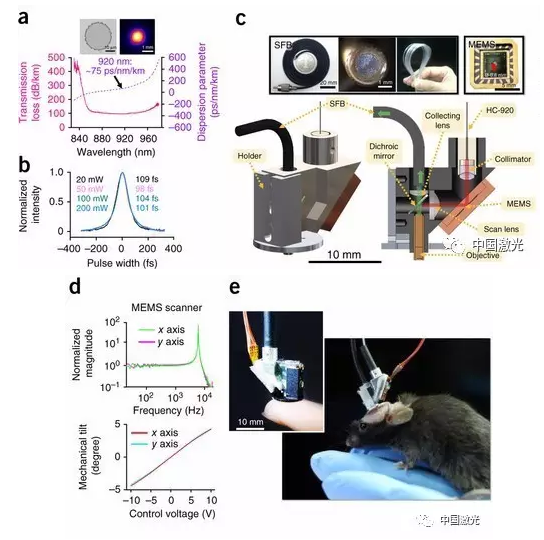

新一代微型雙光子熒光顯微鏡體積小,重僅2.2 g,適于佩戴在小動物頭部顱窗上,實時記錄數十個神經元、上千個神經突觸的動態信號。在大型動物上,還可望實現多探頭佩戴、多顱窗不同腦區的長時程觀測。相比單光子激發,雙光子激發具有良好的光學斷層、更深的生物組織穿透等優勢,所以成像質量遠優于目前領域內主導的、美國腦科學計劃核心團隊所研發的微型化寬場顯微鏡。

其橫向分辨率達到0.65 μm,與商品化大型臺式雙光子熒光顯微鏡可相媲美;采用雙軸對稱高速微機電系統轉鏡掃描技術,成像幀頻已達40 Hz(256*256像素),同時具備多區域隨機掃描和每秒1萬線的線掃描能力。

此外,采用自主設計可傳導920 nm飛秒激光的光子晶體光纖,該系統首次實現了微型雙光子顯微鏡對腦科學領域最廣泛應用的指示神經元活動的熒光探針(如GCaMP6)的有效利用。同時其采用柔性光纖束進行熒光信號的接收,從而解決了動物的活動和行為由于熒光傳輸光纜拖拽而受到干擾的難題。

未來,與光遺傳學技術的結合,可望在結構與功能成像的同時,精準地操控神經元和大腦神經回路的活動。微型雙光子熒光顯微鏡整機性能十分穩定,可用于在動物覓食、跳臺、打斗、嬉戲、睡眠等自然行為條件下,或者在學習前、學習中和學習后,長時程觀察神經突觸、神經元、神經網絡、遠程連接的腦區等多尺度、多層次動態變化。

圖3 微型雙光子熒光顯微鏡的設計和組裝

該成果在2016年底美國神經科學年會、2017年5月冷泉港亞洲腦科學專題會議上報告后,得到包括多位諾貝爾獎獲得者在內的國內外神經科學家的高度贊譽。冷泉港亞洲腦科學專題會議主席、美國著名神經科學家加州大學洛杉磯分校的Alcino J. Silva教授在評述中寫道,“從任何一個標準來看,這款顯微鏡都代表了一項重大技術發明,必將改變我們在自由活動動物中觀察細胞和亞細胞結構的方式。它所開啟的大門,甚至超越了神經元和樹突成像。系統神經生物學正在進入一個新的時代,即通過對細胞群體中可辨識的細胞和亞細胞結構的復雜生物學事件進行成像觀測,從而更加深刻地理解進化所造就的大腦環路實現復雜行為的核心工程學原理。毫無疑問,這項非凡的發明讓我們向著這一目標邁進了一步。”

新一代微型雙光子熒光顯微成像系統的成功研制是國家重大科研儀器研制專項的一個碩果。它彰顯了北京大學在生物醫學成像領域先期布局的前瞻性,鍛煉了一支以年輕PI和碩博研究生為主體、具有學科交叉背景和核心技術創新能力的“中國智造”隊伍。目前,該研發團隊正在領銜建設“多模態跨尺度生物醫學成像”十三五國家重大科技基礎設施,積極參與即將啟動的中國腦科學計劃。可以期待,微型雙光子熒光顯微成像系統將為實現“分析腦、理解腦、模仿腦”的戰略目標發揮不可或缺的重要作用。

論文鏈接:

http://www.nature.com/nmeth/journal/vaop/ncurrent/full/nmeth.4305.html

![]()

![]()

相關文章

相關文章 網友點評

網友點評

熱門資訊

熱門資訊 精彩導讀

精彩導讀 關注我們

關注我們