紀念中國科學院、中國工程物理研究院高功率激光物理聯合實驗室成立三十周年,是為了回顧聯合室的發展歷程,展示聯合室為我國高功率激光驅動器發展和ICF研究做出的重大貢獻。半年多來,累計推出了12篇短文,涵蓋了高功率激光驅動器的總體發展,激光驅動器各個單元技術的進展等,累計閱讀量高達數萬次,使得一項復雜的系統工程用科普的語言呈現給廣大讀者,讓更多人能了解我國在該領域研究的國際地位和作用,激勵優秀的青年科技工作者投身于這一偉大的事業中去。

激光聚變是一項挑戰物理極限的科學探索工程,物理目標的實現要克服多因素耦合的不確定性,極具科學認知不確定性的挑戰;提供物理實驗的高功率激光驅動器在各項技術要求都接近光學極限的基礎上,還要做到高效、高質量運行,也是風險和技術挑戰并存。所以,從這個意義上來看,激光聚變的物理目標具有科學探索性,實現手段具有技術挑戰性,綜合因素又具有復雜關聯性。

縱觀全世界激光聚變研究五十多年的發展歷程,可謂是屢戰屢敗,屢敗屢戰,而且一個輪回就是數年乃至更長,但全世界的科學家都沒有放棄這一將改變人類文明史的科學目標。我們的時代是這一偉大事業的親歷者和實踐者,要實現這個世紀科學大目標,開放聯合是必然的,所以我在開篇就用了“知行合一,開放聯合”的標題,來表達聯合實驗室內在的特質。

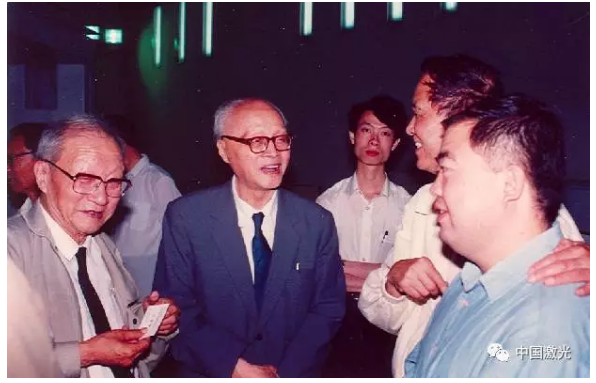

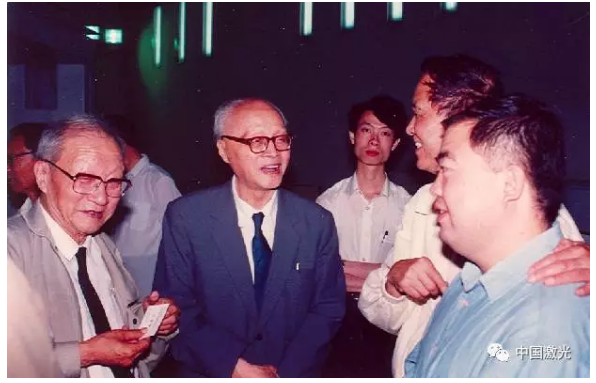

在聯合實驗室成立以前,我國的激光聚變研究分屬幾大研究實體。為了推進我國的激光聚變研究,王淦昌先生和王大珩先生在當時力排眾議,打破了各個部門的體制機制的限制,在中國科學院上海光學精密機械研究所高功率激光研究室的基礎上,成立了中國科學院和中國工程物理研究院共同管理的聯合實驗室,并創造性地成立了聯合實驗室管理委員會和學術委員會。

這些高屋建瓴的體制機制的頂層規劃設計,有效地保障了聯合實驗室的快速發展,推動了我國激光聚變事業的跨越式進步。聯合實驗室三十年的不斷發展,從一個側面佐證了開放聯合的重要性,只有做到開放聯合,才能保障在重大科研攻關計劃中,組織一流的人才,集智攻關。兩位王老三十年前倡導的開放聯合精神,當今仍然有重要的現實意義。

王大珩、王淦昌、鄧錫銘院士和朱健強研究員(從左往右)

縱觀聯合實驗室三十年的發展,可以看到非常清晰的發展脈絡,以技術發展推動裝置研制,已經形成了國際上最為綜合的激光驅動器組合實驗平臺:數萬焦耳級的納秒激光實驗平臺,皮秒拍瓦激光實驗平臺,飛秒數拍瓦實驗平臺。利用這些實驗平臺,每年都能產生若干世界級的科研成果,極大提升了我國在該領域的國際影響力。

在激光技術發展中,三十年來,聯合實驗室不斷推陳出新,引領了技術進步。在激光驅動器總體設計方面,發展了LaserDesignr程序,用于激光放大鏈路的設計分析,先后完成了多功能激光裝置,神光升級裝置等;

神光驅動器升級裝置

在精密測控方面,實現了高速光束自動準直,大口徑能量測量,以及集總測控等;

神光綜合裝置總控制室

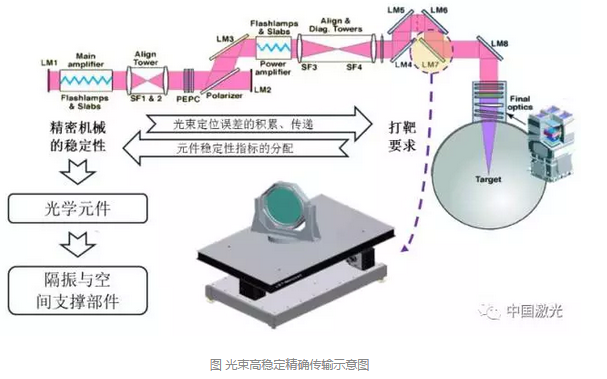

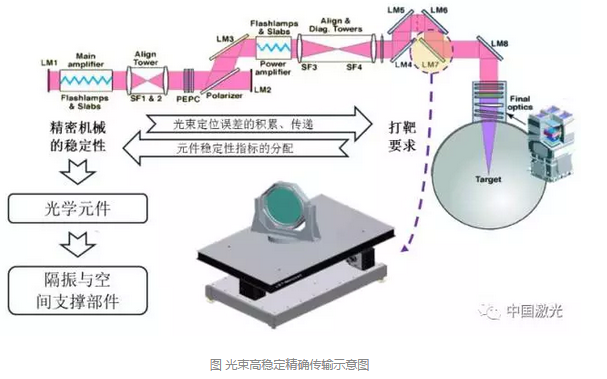

在激光工程方面,發展了光傳輸時空矩陣光學理論,對于光束的隨機抖動實現了精密控制,較原先的控制精度提高了數倍,確保了拍瓦激光裝置的綜合性能。

在高功率激光驅動器的種子源——前端,利用高速光通信技術和器件,發展了基于集成波導的激光前端,實現了激光種子脈沖時空可精密調控的全域控制,性能指標達到了世界先進水平;

圖 新一代集成化前端系統

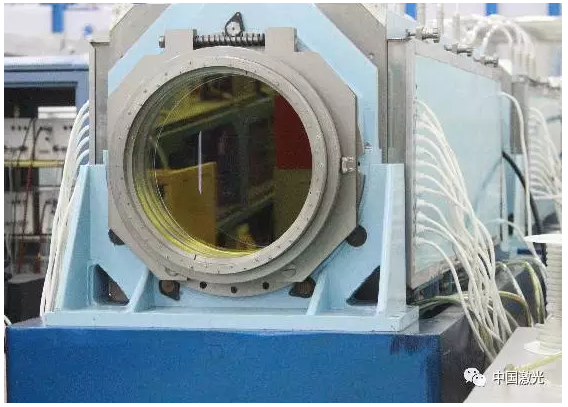

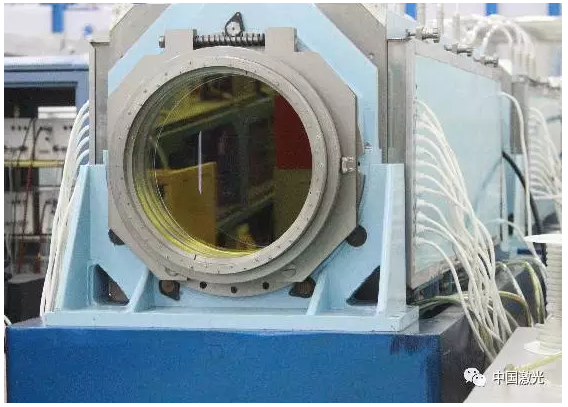

在激光驅動器的主干——激光傳輸放大中,實現了大口徑電光開關四通放大技術,在350mm口徑的放大器中,實現了17.5kJ的基頻能量輸出,且光束質量和能通量都達到國際水平,發展完善了放大器的抽運耦合技術,為后續的發展需求奠定了技術基礎;

圖 神光II裝置多功能光束350mm口徑2-disk片放大器

在激光靶場,不斷探索激光三倍頻損傷難題,實現了3.5—5J/cm2的通量輸出,基本理清了激光三倍頻損傷的成因和控制措施;

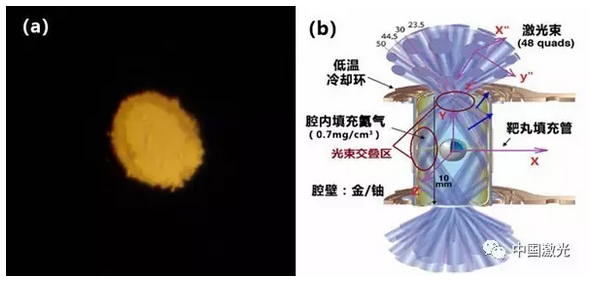

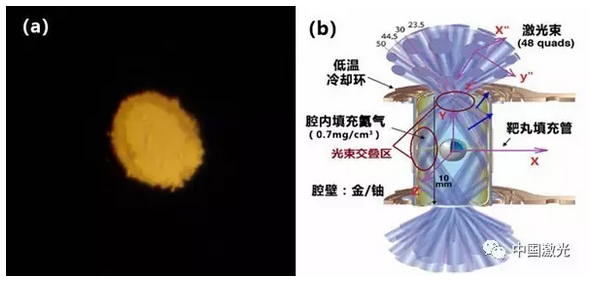

圖(a)單束激光打擊平面靶;(b)多束激光多角度打擊柱腔靶

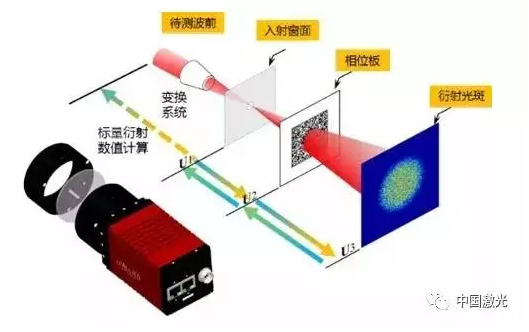

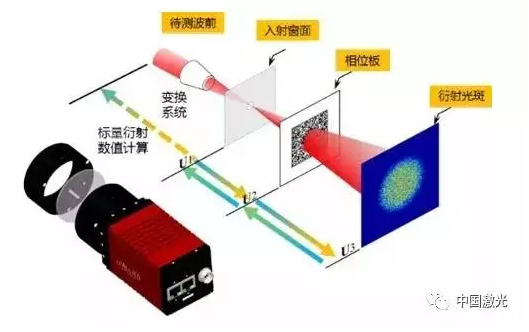

利用孔徑(波前)編碼技術,實現了激光光束的復振幅測量,為激光參數的綜合測試的統一化奠定了基礎。

圖 CMI法波前測量實物圖

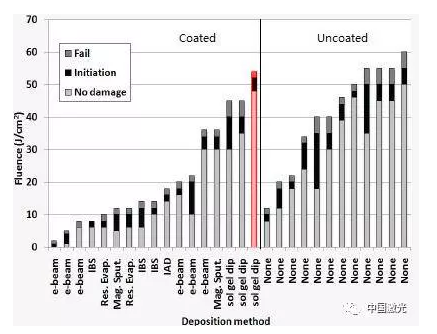

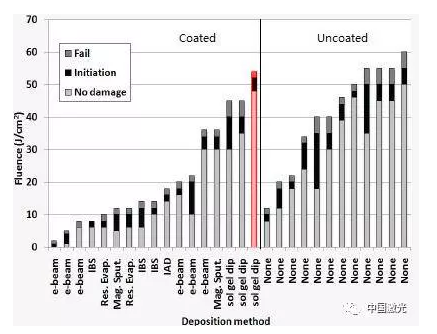

同時,值得一提的是在化學鍍膜方面,聯合實驗室在國內率先實現了增透膜的涂制,并給用戶無償提供了全套技術,實踐了開放聯合的宗旨。

聯合室化學涂膜組參加測試樣品為溶膠-凝膠多孔性SiO2減反膜(Sol-gel SiO2 Dip Coating),涂膜基片為康寧熔石英7980,直徑為50mm,厚為10mm。比賽結果中聯合室化學膜破壞閾值最高(左圖最右紅色)。

聯合實驗室三十年的發展,實際上是我國激光聚變事業幾代人的工作積累。王大珩先生曾在聯合實驗室管委會上多次提及聯合實驗室的發展要做到:“傳承辟新,尋優勇進”。我把王老的這句諄諄教誨作為文章的標題,一方面想告慰王老,聯合實驗室的科研人員幾十年來都是這么做的;另外一方面,也是提醒自己,在未來的發展征程上,這種精神還是要繼續發揚的。激光聚變研究的歷史也向這一領域的科研工作者呈現了這一特質。

如何能在新時期做到、做好“傳承辟新,尋優勇進”?早至2012年,美國聚變點火遇到的問題已初露端倪,我們已經意識到新一輪凸顯的問題就在眼前。學術研討是科學認知的基礎,能否在該領域創辦一本英文刊物,全方面地開展學術交流和技術探討?

在中國科學院和中國科學技術協會的大力支持下,我們和英國劍橋大學出版社合作,創辦了“High Power Laser Science and Engineering”一刊,今年四月份該刊被SCIE全文收錄。從2014年起,我們還組織舉辦了以“High Power Laser Science and Engineering”期刊冠名的國際學術會議,來研討激光聚變點火的學術問題。首次會議上,一些專家就對美國的激光聚變點火所需要的激光能量提出了質疑,這些面對面的交流,了解到了一般文獻中讀不到的信息,這對像激光聚變點火這類科研探索工程至關重要。

在激光聚變發展的歷史中,美國自始至終引領了發展。在一定的參照系下開展研究,補短板的體系發展是常態。但如今,美國人面對激光聚變點火,也是一籌莫展,那該如何做?這是對我們研究能力和技術判斷能力的考驗。有一點是肯定的,完全照搬美國人現有的技術,是無法實現聚變點火的。

所以,本文的結尾是一個問題,答案在若干年后。屆時我再撰文告知大家我們是如何做的。 (作者:高功率激光物理聯合實驗室主任 朱健強研究員)

![]()

![]()

相關文章

相關文章 網友點評

網友點評

熱門資訊

熱門資訊 精彩導讀

精彩導讀 關注我們

關注我們