表面等離激元(SPP)是一種存在金屬與介質界面的電磁模式,具有亞波長傳播和局域場增強的特性,因而受到人們的青睞,是微納尺度下進行光子操縱和集成的優良載體。隨著人們對表面等離激元認識的不斷深入和對微納光子器件應用需求的增加,如何在近場范圍內精確調控等離激元波的傳播并實現特定的場強分布成為人們關注的熱點。

南京大學現代工程與應用科學學院李濤教授、祝世寧院士研究組在過去幾年中發展并推廣了一套新穎的面內衍射調控SPP波的方法,實現了諸如Airy波束、準直波束、寬帶聚焦與波分復用等效應和功能。后來他們進一步將全息思想引入進來,實現了在金屬表面蜿蜒行走的SPP波束。相關研究大大加深了人們對SPP波束特性的理解,并提供了強大的微納光場調控的手段。今年五月份,李濤教授受邀在《激光與光電子學進展》發表綜述文章《表面等離激元的傳播操控:從波束調制到近場全息》,系統介紹了該領域的研究進展(該綜述論文被評為該刊物第五期優秀論文,見圖一)。該文章后半部分還強調,等離激元近場全息將可能是今后發展的重要方向。

表面等離激元傳播調控的綜述論文

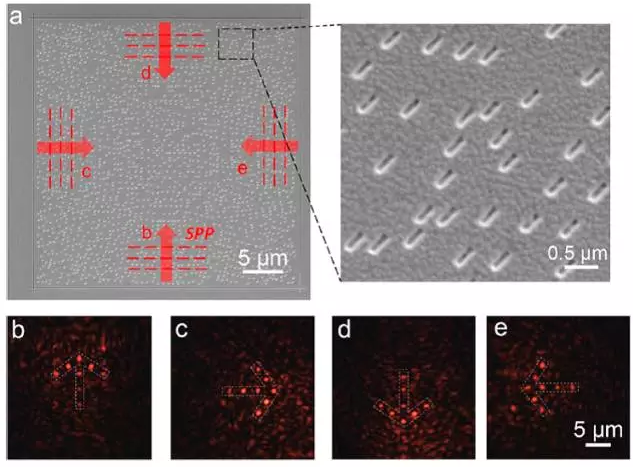

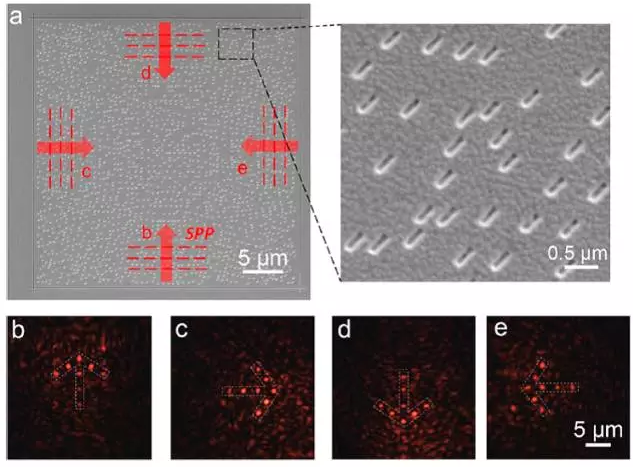

(a)按照四個方向傳播的SPP作為參考光進行空間成像的復用全息設計和樣品照片。(b-e)實驗測得由不同方向傳播SPP所重構出的空間全息圖

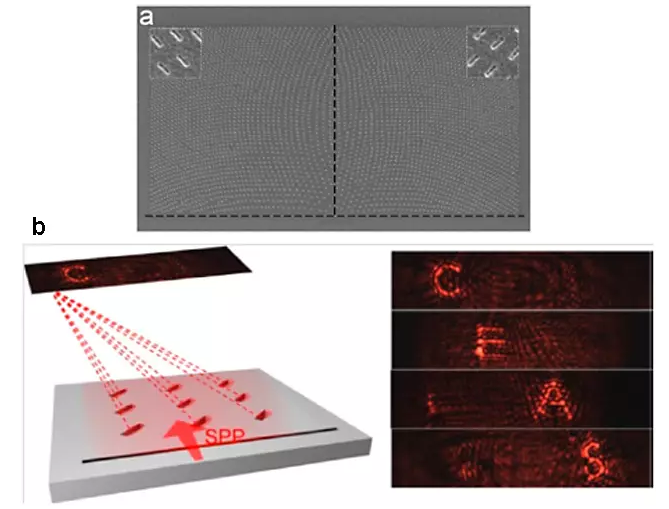

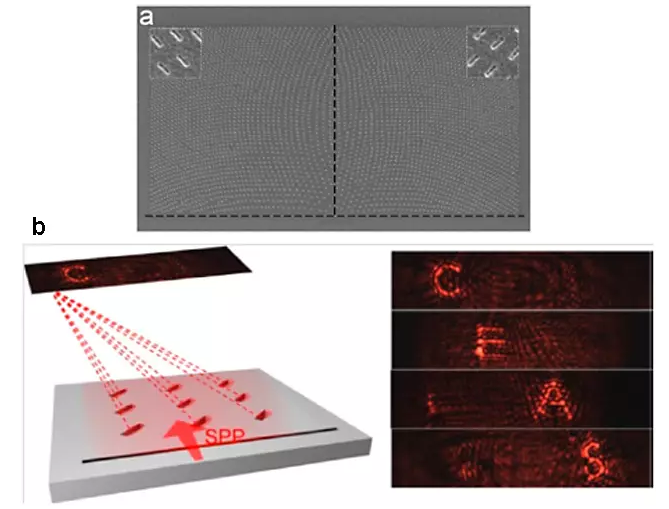

近期,李濤教授、祝世寧院士研究組在SPP波空間輻射全息成像方面又獲得新進展,成功通過傳播的SPP波與空間的全息目標光場干涉,獲得可實現多個成像目標復用的SPP全息圖,并可通過不同傳播方向的SPP將其讀出重構出來。該方法突破了傳統偏振復用全息僅有兩個正交態的限制,獲得了四重無串擾的全息圖樣(見圖二)。他們進一步利用SPP散射單元的取向控制實現將空間衍射全息的偏振調控,并與SPP方向復用相結合,演示了“CEAS”四個字母的四重復用全息成像(見圖三)。該樣品尺度在幾十微米量級,全息成像在樣品表面40微米處,獲得全息圖案可通過入射出射的偏振片進行動態選擇調控。

(a)SPP傳播與空間偏振聯合復用的全息樣品圖,(b)空間全息示意圖及最終實驗獲得的四重解復用全息成像。

這是一種新穎的以近場表面波為參考光的全息技術,同時引入了SPP傳播方向作為全息的復用維度。實驗結果顯示,這種復用方法最小的串擾角度大約在20度,這樣平面內可以有近360/20=18個不同傳播方向的SPP可作為復用通道,這大大增加信息加載的容量。同時,以表面波為照明光,大大節約了傳統全息的照明空間,有利于在集成光學成像和顯示方面應用。本工作雖然以全息成像作為演示結果,其更重要的意義在于將SPP面內傳播與空間多維光場調控結合起來,實現了倏逝波的信息與空間光場信息進行有效轉換,這一全新的光場調控思路將為微納尺度下的光子技術開拓了新的方案和研究平臺。

該工作近日發表在Nano Letters

(DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b02295),文章第一作者是現代工程與應用科學學院直博研究生陳績,通訊作者是李濤教授和王漱明研究員。該工作受到科技部重點研發計劃(量子調控和納米專項),國家自然科學基金創新群體項目、優秀青年基金、面上基金項目的支持,同時也感謝南京大學登峰人才計劃(B類)的支持。

![]()

![]()

相關文章

相關文章 網友點評

網友點評

熱門資訊

熱門資訊 精彩導讀

精彩導讀 關注我們

關注我們