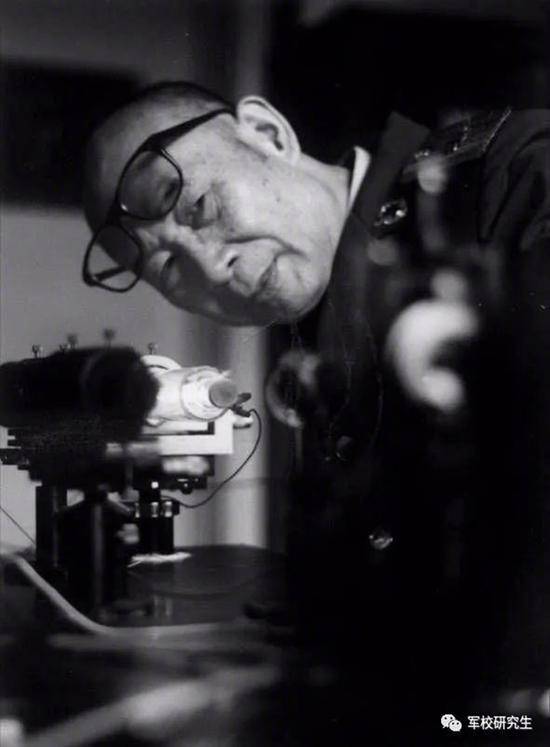

國防科技大學原光電科學與工程學院教授、中國工程院院士高伯龍同志因病于2017年12月6日中午12時逝世,享年89歲。

噩耗傳來,青山垂淚,大地含悲。

高院士畢生兢兢業業,嚴謹求實,教書育人治學。科研上碩果累累,著作等身,為國防科技事業做出了不朽的貢獻;教學上傳道授業,蠟炬成灰,為國家和軍隊培養了無數人才。

而今院士駕鶴仙游,精神不朽。

所有科大學子、學界業界同仁:讓我們沉痛悼念和緬懷高伯龍院士的離去,讓我們深深追思和繼承高伯龍院士的風骨。

高伯龍:至純至強之光

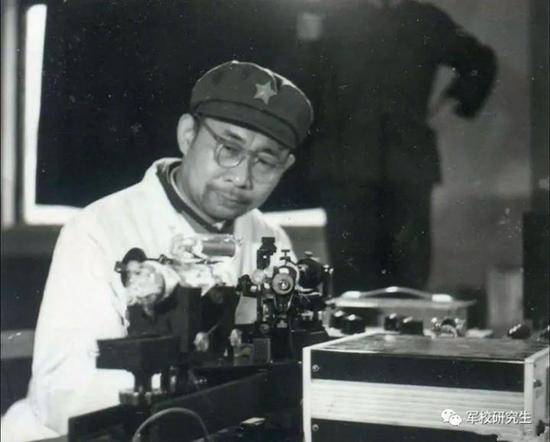

高伯龍(1928.6.29~2017.12.06),激光陀螺專家。原籍廣西岑溪市,生于廣西南寧市,1951年畢業于清華大學。國防科技大學教授。自1975年起,高伯龍一直從事激光陀螺研制,率先對激光陀螺的基本理論進行深入、系統的研究;主持并研制成功有關激光陀螺原理樣機、實驗室樣機等。1997年當選為中國工程院院士。

高伯龍曾深有感觸地說:“外國有的、先進的,我們要跟蹤,將來要有;但并不是說外國沒有的我們不許有。”這段話充分體現了高伯龍的學術自信和創新膽魄。

在上個世紀70年代中期到90年代中期這段全國激光陀螺研制最為艱難的20余年間,高伯龍率領的國防科大激光陀螺研究團隊從零起步,從基本原理的研究、主攻方向的確定,到一項項工藝技術的突破,在重重艱難險阻中開辟出了一條具有中國自主知識產權的研制激光陀螺的成功之路。

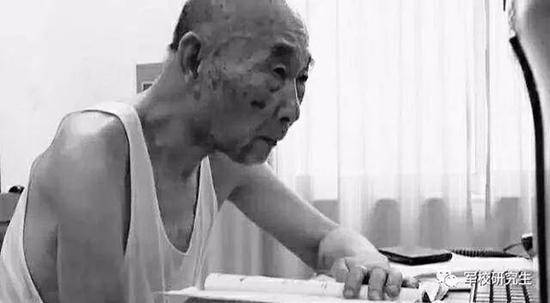

退休后,已入耄耋之年的高伯龍院士,懷著對激光陀螺事業的深深熱愛,依然像紅燭一樣在堅持工作,用自己率直的品格和堅定的信仰化作一束至純至強之光,為后人前進的道路指引著方向……

立志要當科學家

高伯龍的祖籍地是廣西岑溪謝村,但他1928年出生于南寧,除抗戰時期因躲避戰亂隨母親回岑溪短暫居住外,極少回到老家。原因是他的父親自上海交通大學畢業后,一直輾轉各地工作,高伯龍亦隨父母各處遷徙,竟然就讀了南寧、梧州、杭州、武昌、岑溪、宜山等地的多所小學。又因轉學時常插班就讀,以致兩次跳級,六年小學五年就讀完了,小學畢業時年僅10歲半。本來要在宜山接著讀中學,但父母考慮高伯龍年紀太小,且又要舉家遷往別處,故勸高伯龍暫時休學,在家自修。雖然高伯龍學習成績很好,但所讀小學教學水平參差不齊,故報考宜山中學時僅列“備取生”。

高伯龍休學在家自修期間,全家居住在鄉下,信息閉塞,父母又忙于工作,竟然錯過了第二年報考中學的時間。父母十分著急,對高伯龍說:“我們耽誤你了,你又要在家待一年,這怎么得了。”并說:“你要去讀最好的中學。”父母說得最好的中學,就是蜚聲戰時大后方的桂林漢民中學。

其實,考察高伯龍早年求學經歷,在家自修的近兩年時間是他形成濃厚的求知欲望乃至人生立志的重要階段。他的姨媽給他買的一套商務印書館出版的《小學生文庫》對他影響甚大。這套文庫分社會、政治、經濟、歷史、地理、動物、植物、礦物、游戲、神話、寓言、童話、故事、詩歌、戲劇等45個門類,共500種圖書,其中科學家傳記、科普知識及中國古代名著等最令高伯龍感興趣。他的自修主要就是看這套小學生文庫。高伯龍晚年回憶說:“我小時候想當大科學家,一個原因是看小學生文庫,受到啟迪;第二個原因就是父親對我的影響。”備考漢民中學期間,父親利用工作之余親自教授高伯龍學數學、語文。高伯龍的父親是上海交通大學的高材生,尤擅數學。畢業后曾任廣西省立工程專門學校校長,并曾負責廣西農村墾殖試驗區建設工作,還多年擔任廣西“三杰”之一黃昭竑的秘書。經父親的輔導點撥,高伯龍學業大進,尤其是培養起對數學的濃厚興趣。1940年9月,高伯龍如愿考取漢民中學。入讀四年中,數學等理科課程成績始終出類拔萃,深得老師贊賞。其時,高伯龍在該校師生中已有“聰明”“頭腦嚴密”,甚至“天才”的稱譽。高伯龍也確信自己將來一定能成為科學家。

然而,戰火打斷了高伯龍的學業。1944年9月,高伯龍進入高中二年級學習僅兩個月后,日軍即進犯廣西。高伯龍隨學校撤退。眼見國難不已,年僅16歲的高伯龍決定投筆從戎,抗擊日寇。當年即同報名從軍的同學一起,徒步前往四川入營。然而目睹國民黨軍中腐敗,而所在青年軍大部并未開赴前線作戰,使其從戎抗敵的愿望破滅,從而更加堅定了他科學強國的志向。抗戰勝利后,高伯龍立即提出復員,重回學校讀書。幸運的是,高伯龍又進入一所名校——上海中學學習。雖在該校僅讀了高二一年,即于1947年考取清華大學物理系,但他理科課程尤其是數學成績之優異,已給老師和同學留下深刻印象。報考清華大學時,在數學系和物理系之間頗多考慮,最后以物理學家必兼數學家的看法而選擇了物理系。而清華物理系又是當時中國物理學界的重鎮,名師薈萃,生源一流。高伯龍如魚得水,刻苦學習。1951年畢業時,被評為清華物理系當屆兩名優秀學生之一。至此,他立志成為科學家的夢想,似乎就在前面向他招手。

逆境不泯科學夢

然而,當時日益左傾化的社會政治氛圍給高伯龍實現當科學家的理想投下陰影。畢業分配時,高伯龍希望進入中科院近代物理研究所從事理論物理研究,這是他所熱愛和擅長的。但他卻被分配到中科院應用物理研究所。在該所工作三年,他多次要求調動未果,其原因來自他的三個歷史政治問題:一是在漢民中學讀初中時被迫集體參加三青團,二是為從軍抗戰參加青年軍,三是在清華大學讀書時,雖積極參加革命進步活動,但考慮學業與政治活動難以兼顧,經艱難而痛苦的思考后,決定不加入黨組織,而專心于學習。上述問題仿佛“原罪”一樣曾和他形影相隨,每逢政治運動便有人翻出“舊賬”,這給高伯龍帶來極大精神困擾。

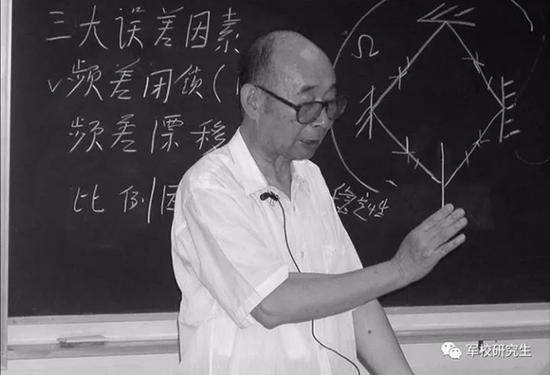

1954年,高伯龍被哈軍工選調到該校物理教授會,擔任物理教學工作。除普通物理外,他還講授熱力學、統計力學、電動力學、量子力學等課程,并為全校干部師生講授過帶有普及性質的原子武器大講座,以及主持物理教授會內助教的業務進修工作。

因工作出色,業務水平高,高伯龍很快脫穎而出,成為學院青年教師中的佼佼者,1956年即晉升為主任教員、講師,1962年晉升為副教授。組織上曾對他作出如下評價:“教學效果好,在軍事工程學院和哈爾濱工業大學都比較有聲望。”他于1960年主編的約三四十萬字的大學物理學教材得到學院教務部的很高評價:“質量可與目前出版的同類書籍比較。”

參加工作以后,高伯龍對“重政治,輕業務”的現象和做法一直持反對態度,他認為只有多讀書鉆研學問,多做實際研究工作,才能報效國家。他大膽地公開表示自己的觀點,也因此,在中科院工作時即因所謂“個人英雄主義”受到專門會議批評。反右時,雖經哈軍工有關領導保護而未被劃為右派,但在“紅專大辯論”中成為“白專”典型,被冠以“高伯龍路線”在全院遭到點名批判,不久即被下放農村勞動改造思想。

“文革”中,高伯龍更是遭受磨難,曾被隔離審查,后險些被發配農村勞改。由于長期超負荷工作,加之時時襲來的政治運動所帶來的巨大精神壓力,導致高伯龍罹患多種疾病,尤其是久治不愈的氣管炎轉為嚴重的哮喘病。上世紀五六十年代尚未要求晚婚,但高伯龍遲至34歲時才經人介紹對象而結婚成家,主要原因即是他的所謂歷史政治問題。

雖多年身處逆境之中,但高伯龍始終未曾泯滅科學強國的理想,始終孜孜于學術研究。其日益深厚的理論物理造詣,為他“文革”后在激光陀螺研究領域取得豐碩成果,奠定了堅實基礎。

激光陀螺顯身手

1970年,高伯龍全家隨校南遷長沙。在抱病參加兩年建校勞動后,他重新走上講臺,為工農兵學員授課,并以淵博的學識和親和力贏得學員愛戴。不料,時至1975年,全國高校撤銷基礎課部,高伯龍從所在物理教研室被分配到承擔激光陀螺研制任務的學院三系304教研室工作。

放棄被自己視作學術生命的理論物理研究,轉而從事應用物理研究,對高伯龍是最為痛苦而艱難的。多年后,他在所撰《自述》中回顧了這一心路歷程:“總結前半生,認為自己愛國、正直、正派、儉樸,工作認真負責,擁護黨和社會主義,為何卻如此坎坷?只因為把理論物理的專業興趣置于國家的需要之上,好比處在高山上而想學游泳,長期陷于主觀和客觀的矛盾之中,確有根本性的缺陷。意識到真正的愛國應該是把自己的前途與國家的利益密切結合。”他在1995年接受中央電視臺“東方之子”專欄記者采訪時,也坦露了當時他的思想轉變過程,“參加工作以后,我始終認為,我想干成的一件事一定能干成。只不過是時間問題”。

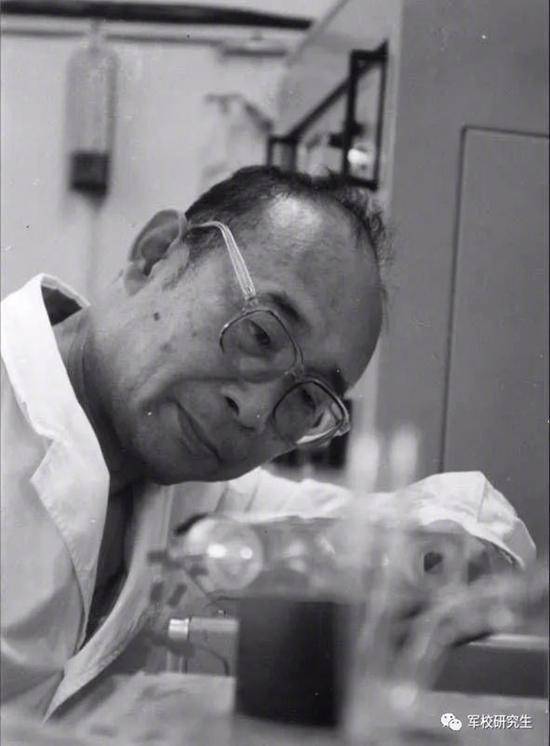

高伯龍的自信源于他深厚的理論物理功底。而思想轉變之后,更使他全力以赴、心無旁騖地投身激光陀螺研究,很快即成為我國該領域的理論權威和領軍人物,為我國在激光陀螺領域取得重大突破作出了不可磨滅的貢獻。

我國激光陀螺研究始于上世紀60年代初,因鎖區過大,得不到差頻信號而中止。1971年多家單位重啟研究,但因閉鎖效應未能通過得不到起碼的性能,研究工作徘徊不前。

高伯龍1975年參加國防科大激光陀螺研究工作后,結合實驗進行了深入理論研究,短時間內即弄清癥結所在,并于1975年11月和1976年1月兩次在全國激光陀螺學術會議上推薦四頻差動激光陀螺方案,并作了詳盡的理論論證。

1976年1月會議后,即組成中國計量科學研究院、清華大學和國防科大三家協作組聯合攻關。協作攻關因唐山大地震中止后,國防科大激光陀螺研制在高伯龍帶領下,歷經20年曲折艱難反復以及相當長時期內經費極度緊張情況下的不懈攻關,解決了一系列難度極大的工藝技術問題(包括高伯龍發明并于1978年研制成功的用于檢測膜片最基礎而又最重要的儀器——DF透反儀,獲國家發明獎四等獎,當時國外尚無同原理產品),尤其是掌握了鍍膜這一核心工藝技術,最終于1994年11月通過“863”主題專家組組織的以中國科學院院士王大珩為主任委員的鑒定委員會的嚴格測試鑒定,并得到高度評價。該成果獲國防科工委科技進步獎院士一等獎。

此前因鍍膜工藝的突破,高伯龍團隊還研制成功了有“檢測之王”之稱的全內腔綠(黃、橙)光He-Ne激光器,使我國成為繼美、德之后世界上第三個掌握該型激光器制造技術的國家。這一成果1996年獲國家科技進步獎二等獎。1997年,高伯龍當選為中國工程院機械與運載工程學部院士。

其實,雖然上世紀70年代至90年代,高伯龍的主要精力用于研制四頻差動激光陀螺,但也適時提出并積極推進其他類型陀螺的研究探索工作,并取得相當進展。如光纖陀螺、機械抖動單陀螺、磁鏡交變陀螺等。甚至還曾開展過激光生物醫學研究。而高伯龍帶領指導他的博士生于2007年研制成功的空間環路四頻差動激光陀螺,則是繼全內腔四頻差動激光陀螺和全內腔綠(黃、橙)光He-Ne激光器之后,取得的又一重大創新成果。

隨著激光陀螺的逐漸成熟,高伯龍又將科學探索的目光投向激光陀螺的重要應用領域——慣導系統的研究。他帶領指導他的博士生于2010年研制成功一套雙軸旋轉式慣導系統,有效解決了激光陀螺漂移誤差而影響系統精度的問題,精度達到當時全國第一。這一先進的慣導系統已成為目前國內慣導系統的主流。

盡管1975年以后,高伯龍將主要時間和精力投入激光陀螺研制工程,但他始終對理論物理學的最新進展保持著關注和思考,曾就宇宙起源、廣義相對論等理論物理的重大問題撰寫文章在報刊發表,鮮明表達自己的觀點。及至近年還計劃在同步衛星上開展相關實驗,以檢驗光速不變性。

堅持“己見”不放棄

我國激光陀螺研究是在國際上少數掌握此技術的國家嚴密封鎖有關信息的背景下起步的,完全是白手起家,自主創新。在研究探索的過程中出現不同意見在所難免。高伯龍曾多次遭逢有關科研方向之爭,且屢屢居于少數者地位。

但他始終堅持自己經過深入研究,并結合國情得出的正確主張。如在上世紀80年代四頻差動激光陀螺研制過程中發生的主攻方向應為“四頻”還是“二頻”之爭,在本世紀初研制旋轉式慣導時發生的“旋轉式慣導”與“捷聯式慣導”之爭。這些爭論并非一般性的學術爭鳴,而事關這些領域發展主攻方向的確定,涉及資金投向、資源配置等諸多決策性問題。盡管一時處于少數者地位,不獲認可,但高伯龍決不輕言放棄,而是繼續進行自己的研究,并不斷論證宣傳自己的方案,最終以實際研究成果證明自己的正確。

高伯龍的這些經歷一再印證了“真理往往掌握在少數人手中”這一歷史發展規律。當然,對高伯龍來說,這也絕非僥幸或偶然。其根本原因在于高伯龍所具有的深厚的理論物理功底使他站在制高點上,得以俯視、洞察這些領域的發展大勢,并得出正確的結論。

與此相關的是,高伯龍對理論問題始終秉持立足于自己獨立思考的嚴肅態度和嚴謹學風,從不迷信盲從國外的結論。在前所提及的“四頻”與“二頻”之爭中,反對“四頻”者依據的主要是美國公司下馬“四頻”的信息。但高伯龍經過深入研究,得出美國之所以下馬“四頻”,乃是其“四頻”方案犯了原理上的錯誤,導致遲遲未獲進展,而并非說明此路不通。美國公司后又重新上馬“四頻”,也印證了高伯龍所持堅持“四頻”研究的主張的正確。

對此,高伯龍曾深有感觸地說:“外國有的、先進的,我們要跟蹤,將來要有;但并不是說外國沒有的我們不許有。”這段話充分體現了高伯龍的學術自信和創新膽魄。其實,憑借我國科技人員的智慧和力量,走出一條獨立自主研發先進乃至尖端科技的路子,至今乃至將來仍然是我國科技發展的基本途徑。

高伯龍既注重指引激光陀螺研制工作發展的前瞻性、方向性的理論研究,也十分重視對實際研制工作的理論總結。激光陀螺研制每取得一個階段性進展,或某一工藝技術取得重大突破,他都及時加以理論總結,指導和推進下一步的研制工作。

由于保密等原因,高伯龍在參與激光陀螺研制工作數十年間,僅公開發表論文20余篇,但每一篇都具有很強的實踐性和指導性。他從來不做空對空的所謂理論研究。尤其是早期(1976年)在全國講學的基礎上補充撰寫的《激光陀螺的物理性能》(又名“環形激光講義”),在全國激光陀螺研究領域產生了廣泛而重要的影響,至今仍然是初入該領域研究者及高校有關專業學生的入門必讀書。

高伯龍對科學研究的嚴肅態度和嚴謹學風,也通過他的言傳身教,深刻影響著他的弟子。能不能解決實際問題,是高伯龍衡量評價他的博士生、碩士生學術水平的重要標準。他交給學生的課題,幾乎全部都是激光陀螺研制中急需解決的攻關課題,有時甚至是研制國外禁運的先進儀器設備,難度很大,以致出現過受邀參加他的碩士生畢業論文答辯的專家,誤以為是博士生畢業論文答辯的趣事。如今,他的諸多弟子已成為國防科技大學激光陀螺研制領域新的領軍人物和重要技術骨干。

追光溯源的回望

在上個世紀70年代中期到90年代中期這段全國激光陀螺研制最為艱難的20余年間,高伯龍率領的國防科大激光陀螺研究團隊從零起步,從基本原理的研究、主攻方向的確定,到一項項工藝技術的突破,在重重艱難險阻中開辟出了一條具有中國自主知識產權的研制激光陀螺的成功之路。

在崎嶇坎坷的研制道路上,高伯龍率領的激光陀螺研制團隊克服“研究經費極度緊張”的影響,艱苦奮斗、自主攻關,以忘我的拼搏精神主動地推進研究工作;以實事求是的豁達胸襟與兄弟單位協作攻關,使“208”享譽全國激光陀螺研究領域;以任人唯賢為理念,以真才實學為標準,不拘一格延攬人才,打造一流科研團隊;立足于自己研究探索,以前瞻性戰略謀劃對國外先進技術進行學習和引進,不斷提升團隊工藝技術水平。

作為完全依靠自主創新進行的激光陀螺研制,是一項理論探索性極強、工藝技術極其復雜的系統工程,涉及工程組織實施、對外協作協調、工藝技術攻關、研制團隊建設、研究條件改善等諸多方面。而僅就工藝技術攻關而言,就有鍍膜、機械加工、電子技術、裝配等各個方面,諸多繁難問題非短時間所能解決。而從基本理論研究到原理樣機、實驗樣機、工程樣機的研制成功,曠日持久長達20余年。其間須經歷多少艱難困苦,經受多少波折起伏,沒有一種堅韌不拔的定力,沒有一種鍥而不舍的追求,沒有一種甘于寂寞的情懷,沒有一種必將成功的信念是萬萬不能成功的。

高伯龍院士一路走好,您的品格和堅定的信仰化作一束至純至強之光,為后人前進的道路指引著方向……

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們