雷鋒網按:2007 年 11 月 3 日,6 輛汽車創造了歷史,它們成功地在模擬城市環境的測試場完成了自動駕駛測試,全程都沒有違反加州的交通法規。值得一提的是,這 6 輛車里,有 5 輛都搭載了新型激光雷達傳感器,而提供該設備的就是 Velodyne,不過當年的它可是一家音頻設備制造商。

10 年之后,Velodyne 還在延續著傳奇,它的產品依然是自動駕駛汽車的核心部件。不過有一點沒改變的是——激光雷達的價格,它只是從非常貴變成了相當貴,離平民化的目標還有很遠一段距離。

因此,Velodyne 和大批新崛起的激光雷達新創公司現在的主要目標就是改變這個尷尬的局面。

在本文中,我們將對激光雷達技術進行一次深入剖析。除了激光雷達的工作原理,本文還會講解它所面臨的挑戰,畢竟想滿足自動駕駛汽車的商用要求可不容易。

一些專家相信,打造出一臺售價低廉的激光雷達最關鍵就是將傳統的旋轉式機械設計換成固態設計,這樣能大量減少可移動部件,激光雷達不但結構和量產簡單了,成本也低了。話雖如此,但沒人知道要打造一臺成本低廉的車用級別激光雷達還要花多長時間。

值得欣慰的是,所有專家都對此報積極態度。為此,他們還舉了大量技術進步的例子,如計算器和防抱死系統,它們的售價都從高不可攀變得非常便宜,靠的就是大規模量產。顯然,激光雷達也會重復相同的路徑,也就是說,激光雷達的價格不會成為阻礙自動駕駛汽車普及的絆腳石。

生不逢時的激光雷達急先鋒

*Velodyne 的 64 線激光雷達為自動駕駛汽車帶來了曙光

上世紀 60 年代起,科學家們就開始用激光進行測距。當時麻省理工學院的一個團隊就用激光測出了地球與月球之間的距離。不過,說到車載激光雷達技術,就不得不提 Velodyne 的發明家 David Hall。

21 世紀初的 Hall 是 Velodyne 公司的 CEO(也是創始人),當時這家公司主營音頻設備。但私底下, Hall 是個不折不扣的機器人發燒友。

“我們的團隊當時登上了 BattleBots 和 Robot Wars 比賽(均為機器人比賽)的舞臺,借口是替 Velodyne 的音響做宣傳。”Hall 在接受《連線》雜志的采訪時說。

因此,當孕育了互聯網的 DARPA(國防部高級研究計劃局)又鼓搗出一個名為 Grand Challenge 的自動駕駛汽車比賽時,Hall 決定要參與其中。

在 2004 年的比賽中,Hall 和自己的親兄弟一起“上了戰場”,他們參賽的卡車安裝了兩顆攝像頭。不過,這樣簡陋的配置可不能幫助他們獲勝,甚至是完成比賽。可惜,當年那次比賽沒有一輛車能笑到最后。

一年后的第二屆比賽中,Hall 兩兄弟拋棄了攝像頭方案,轉而用起了激光雷達。其他團隊也換上了激光雷達,不過當時市場上的產品還相當原始。

那時候,最受歡迎的激光雷達是 SICK LMS-291,它只是一套 2D 激光雷達系統,也就是說它“視力”達不到 2.0,只能“看清”世界的一部分。

這套系統能幫賽車探測到類似墻和樹這樣豎立在地面的障礙物,不過如果遭遇到形狀不規則的障礙物,如荒廢的鐵道,它還是會不知所措。此外,這套系統只能探測,不能識別,它不知道自己面前的是行人還是路標。

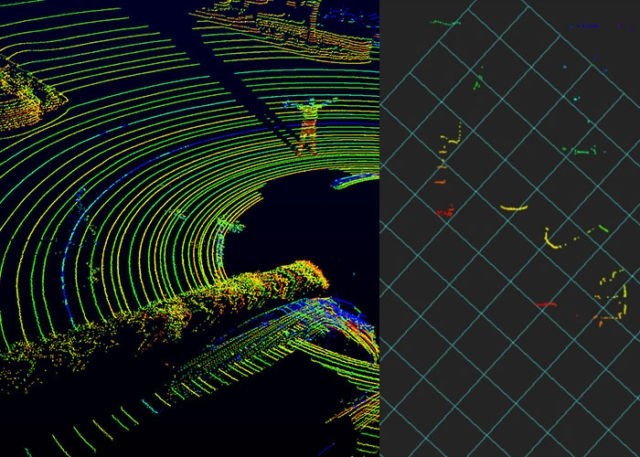

SICK LMS-291 的點云圖(右)和 Velodyne 激光雷達的對比(左)

為了爭取勝利,Hall 兄弟倆直接開發了新型激光雷達,他們將一臺 64 線激光發射器安裝在可以 360 度旋轉的萬向節上。這樣一來,整套系統就能采集到真正的 3D 圖像。

可惜的是,他們的賽車未能贏得當年的比賽,不過 Hall 兄弟倆開發的這套激光雷達卻吸引了其它團隊的注意力。在第三和第四屆(最后一屆)比賽中,Hall 成了激光雷達供應商。最后一屆比賽中,6 輛完賽車輛中有 5 輛都用了 Velodyne 的激光雷達。

為什么對自動駕駛汽車來說激光雷達至關重要?

Uber 測試車用的還是旋轉式激光雷達

在那之后,Velodyne 順理成章升級為激光雷達市場的統治者。谷歌搜羅了大量當年挑戰賽的參與者創建自動駕駛部門后,就用上了 Velodyne 的激光雷達,其他參與自動駕駛開發的公司也無一例外成了 Velodyne 產品的買主。

眼下,大多數自動駕駛汽車都會搭載三類傳感器:攝像頭、雷達和激光雷達。不過每個類型的傳感器都有自己的“長矛”和“軟肋”。

舉例來說,攝像頭能捕捉高清晰度的彩色照片,但它沒有測距能力,在測量遠距離物體的速度上也差點意思。

雷達測距和測速能力都不錯,最近幾年其成本也在不斷走低。“當物體離車輛較近時,雷達效果確實不錯。”休斯頓大學雷達專家 Craig Glennie 解釋。“不過由于它使用的是無線電波,因此在遠距離情況下雷達細節不足。”

激光雷達則兼顧了上述兩款傳感器的優勢。與雷達一樣,激光雷達測距能力非常強悍,有些激光雷達也有測速能力。同時,其分辨率也比雷達要高,這就意味著它能偵測到更小的物體,并且分辨出這些物體是行人、摩托車或是垃圾堆。

與攝像頭不同的是,激光雷達在任何光線條件下效果都不錯。

當然,激光雷達也不是完美的,它最大的槽點就是昂貴的價格。當時用在賽車上的 Velodyne 64 線激光雷達價格高達 7.5 萬美元。直到近一兩年,它則開發出了體積更小、價格更便宜的 32 線和 16 線產品,不過最低價格也得 7999 美元。去年年末,Velodyne 還推出了全新 128 線激光雷達,雖然性能異常強悍,但 Hall 也對這款激光雷達的價格三緘其口。

去年,Velodyne 宣稱拿到了福特的大單,它要開發一款新型固態激光雷達,一旦進入大規模量產,價格能拉低到 500 美元以下。不過,Velodyne 并未公布福特詳細的采購量和采購價格,至于這款固態激光雷達何時進入量產,現在還是未知數。

現在的 Velodyne 可一步也不能停歇,因為激光雷達市場的競爭實在太激烈了。

固態激光雷達的崛起

對汽車制造商來說,零部件當然越耐用越好,因此帶有各種活動部件的激光雷達肯定在可靠性和價格上無法做到盡善盡美,比如 Velodyne 的旋轉式激光雷達。

鑒于這種原因,很多專家相信,激光雷達想進軍主流市場就必須切換成固態設計,不過這就需要新的裝置將激光發射到不同方向以覆蓋車輛周邊環境。

眼下,研究人員拿出了三種主要的固態激光雷達解決方案:

第一種是基于微機電系統(MEMS),整套系統只需一個很小的反射鏡就能引導固定的激光束射向不同方向。由于反射鏡很小,因此其慣性力矩并不大,可以快速移動,速度快到可以在不到一秒時間里跟蹤到 2D 掃描模式。

現在研發 MEMS 激光雷達的主要有 Luminar 和 Innoviz 兩家公司。此外,名為 Infineon 的激光雷達公司最近收購了 Innoluce,后者就是一家 MEMS 激光雷達新創公司。去年 10 月,國產激光雷達廠商速騰聚創公布了固態激光雷達 MEMS(微機電系統)和 OPA (相控陣)固態激光雷達最新研發進展。

MEMS 激光雷達的一大優勢是傳感器可以動態調整自己的掃描模式,以此來聚焦特殊物體,采集更遠更小物體的細節信息并對其進行識別,這是傳統機械激光雷達無法實現的。

第二種激光雷達采用相控陣設計,它搭載的一排發射器可以通過調整信號的相對相位來改變激光束的發射方向。如果發射器同步發射激光,激光則會射向同一個方向。不過,如果左側發射器相位處在右側之后,激光則會發射向左邊,向右發射同理。

相控陣 LiDAR 工作原理

雖然原理簡單易懂,但大多數相控陣激光雷達現在依然待在實驗室里。Efficient Power Converter 公司 CEO Alex Lidow 表示:“我不得不說,相控陣激光雷達屬于未來,現在我們還停留在旋轉式或 MEMS 激光雷達的時代,前者更是處于統治地位。”

說到相控陣激光雷達,就不得不提 Quanergy,這家新創公司是 Strobe 公司的關鍵技術顧問,而去年 10 月份,Strobe 被通用收歸門下,因此通用可能也在攻關這項技術。

第三種是 Flash LiDAR,它運行起來更像攝像頭。激光束會直接向各個方向漫射,因此只要一次快閃就能照亮整個場景。隨后,系統會利用微型傳感器陣列采集不同方向反射回來的激光束。

Flash LiDAR 的一大優勢是它能快速記錄整個場景,避免了掃描過程中目標或激光雷達移動帶來的各種麻煩。不過,這種方式也有自己的缺陷。

“像素越大,你要處理的信號就越多。將海量像素塞進光電探測器,必然會帶來各種干擾,其結果就是精度的下降。”卡耐基梅隆大學機器人專家 Sanjiv Singh 解釋。

當然,如果你對固態激光雷達有更多興趣,2018 年 1 月 16 日,雷鋒網新智駕將在硅谷舉辦 GAIR 硅谷智能駕駛峰會,我們邀請了重磅嘉賓如全球頂級的激光雷達公司 Velodyne CTO Anand Gopalan 進行主題演講。他是 Velodyne 固態化與 ASIC 研發背后的“關鍵先生”。

探測距離是車載激光雷達的一大局限

簡而言之,Flash LiDAR 沒有“遠視眼”,在實際使用中不適合遠程探測,而業內專家堅信,全自動駕駛汽車上搭載的激光雷達至少一眼就得看到 200 到 300 米外的物體。

現任福特公司高管的 Jim McBride 2005 年時也組織了一支隊伍參加 DARPA 的自動駕駛大賽,在接受采訪時他解釋了專家們做出這一判斷的原因。

McBride 先假設了一個場景,即自動駕駛汽車想在進入高速時匯入車流。“當時的車流至少有 100 km/h,也就是說車每秒就能跑 30 米。這樣的情況下,大多數車至少要花 6-10 秒鐘才能提升至 100 km/h,因此它們必須能在這一時間里看到自己周邊車輛的情況,即離自己 180-300 米的車輛。”

對任何激光雷達系統來說,向 300 米外發射激光并探測其反射信號并不容易。各大制造商也使出吃奶的勁找了一些增加激光雷達探測距離的方法。

如今,大多數激光雷達傳感器的激光都處在近紅外范圍內,一般廠家都會選擇 905 納米這一波長。不過,它比較接近可見光的波長(紅光波長約為 780 納米),而激光會損害人眼,燒壞視網膜上的光敏探測細胞,因此 905 納米激光的功率受到嚴格限制。

為了避免傷害人眼,研發人員決定換用另一種波長的激光。舉例來說,Luminar 公司就開發了使用 1550 納米激光的激光雷達。由于它大大超越了可見光的范圍,因此對人眼來說要安全得多。

解決了安全問題,1550 納米激光雷達的功率就能大幅提升。相關數據顯示,研究人員將激光雷達功率提升了 40 倍,它探測遠程激光信號的難度低多了。不過有得必有失,1550 納米激光和探測器很貴,因為它們制造時需要更多特殊材料。

除了提升激光功率,我們還能通過增強探測器敏感度來擴展激光雷達探測距離。被福特高價收歸門下的 Argo AI 去年收購了 Princeton Lightwave——一家用高敏感度探測器(單光子雪崩二極管)制作激光雷達 的公司。這種探測器相當敏感,適合頻率中一個光子就能將其激活。

同時,這些高度敏感的探測器也不新鮮,在軍事和勘探領域已經使用多年了。去年,Princeton 就表示要將該技術引入汽車市場。

飛行時間(TOF)vs 連續波調頻

在開發新一代激光雷達時,廠商們還面臨第三種設計上的新選擇,即如何測算時間和距離。大多數激光雷達直截了當用了飛行時間的方法。它會發射一條非常短的脈沖,然后用超級精確的計時器來算出脈沖一去一回到底花了多少時間。

除了靠飛行時間來測算距離,一些廠商還開發了更為復雜的方法,并將其命名為連續波調頻(CWFM)。從命名就可看出,這種方法會向目標發射連續的激光束,該光束會分成兩道光束,一道會飛向目標并反射回來,在飛行途中則會與另一道光束重組。

從激光雷達發射出的激光束頻率會穩定增長,而從它分出來的兩道光束則飛行了不同的距離,重新結合后頻率會有所差別。這就生成了一個有差頻的干涉圖樣,研發人員能從中得出第一道光束的飛行距離。

這種方式有多個優點。首先,“連續波調頻激光雷達根本不怕背景光的影響。”美國軍火巨頭洛馬公司的 Paul Suni 解釋。“傳統的飛行時間激光雷達一旦遇到同頻率的其它光源,可能就會不知所措。”同時,CWFM 系統更為靈敏,即使面對強烈的眩光,也能正常工作。

這一點相當重要,因為未來自動駕駛汽車普遍會搭載多顆激光雷達傳感器,有大量激光在空中飛來飛去,傳統的飛行時間激光雷達肯定會受到干擾。

CWFM 還有個大優點,即可以將探測物體的距離和速度一網打盡。對此,Suni 解釋稱:“如果你的傳感器和路上的車輛間發生了相對運動,那么信號就會發生多普勒頻移。如果你只測量一個頻率,就會出問題。”與其相比,CWFM 激光雷達會對不斷增長和不斷降低的兩個頻率進行測定。通過計算,距離和速度問題就能迎刃而解。

眼下,在進行 CWFM 激光雷達技術攻關的是一家名為 Aeda 的新創公司,《紐約時報》還專門進行了報道。此外,上述提到的 Strobe 可能也在進行類似研發。

低價激光雷達在路上了?

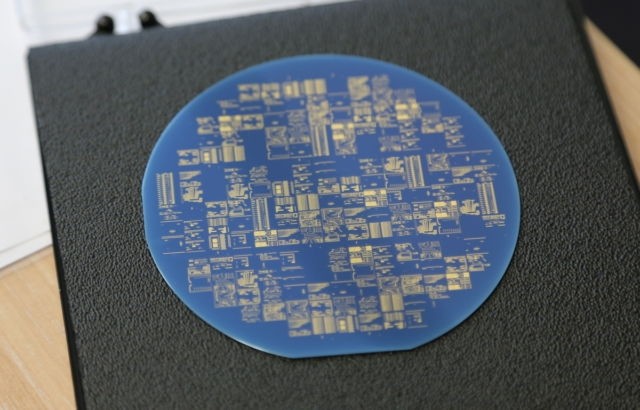

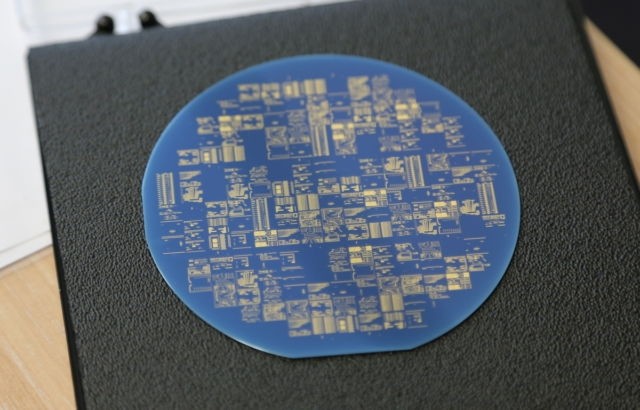

*磷化銦晶圓

激光雷達到底如何設計,恐怕各家公司已經嘗試了各種可能的方案,但就連專家也不敢斷言到底哪種設計能笑到最后。不過,所有人都信心滿滿地表示,未來幾年激光雷達將迎來大降價。

歷史無數次的告訴我們,原本高不可攀的產品,最終都會飛入尋常百姓家,前提是進行大規模量產。

Lidow 認為激光雷達會重復當年 ABS 的普及路線。“1979 年時,我就在通用開發 ABS。”Lidow 說。“當時,這套系統裝下來要 8000 美元,對消費市場來說實在太貴。不過,航空公司買得起。隨著 ABS 系統價格不斷下滑,連大卡車也享受到了這項新技術。別忘了,卡車可是有 18 個輪子。

幾十年后的今天,一套 ABS 硬件價格才 20 美元。

“我親眼見證了這場技術進化。”Lidow 補充道。“汽車公司恨不得省下一切不必要的成本,而激光雷達系統并不比當年的 ABS 系統復雜。”

Lidow 大膽預測稱,未來激光雷達傳感器價格可能會降到 10 美元級別。

卡耐基梅隆的 Singh 也認為激光雷達大降價就在眼前。“計算器剛剛誕生時也賣 1000 美元一臺。隨著產量的提升,價格開始逐漸下滑,人們將各種零部件融合在了一塊芯片上。”

激光雷達行業里,這樣的故事也在發生,研究人員試圖將所有的傳感器零部件塞進一塊芯片。

“我們的激光雷達芯片來自 300 毫米晶元,如果能達到年產百萬級別,其生產成本就能降到 10 美元。”麻省理工研究人員 Chris Poulton 和 Michael Watts 在一篇論文中寫道。這種芯片用了光學相控陣技術,不需要機械零部件。

當然,現在年產百萬的目標很難實現,有分析師甚至警告稱,恐怕這樣的產品還得在實驗室多待幾年才能真正進入消費市場。“所有公司都在試圖生產能替代 Velodyne 激光雷達的低售價固態產品,但恐怕沒那么容易。”

除了量產上的挑戰,固態激光雷達還有一個巨大的劣勢,那就是它相當有限的視場。

福特的 McBride 表示,相控陣系統“最多只能看到 50 度的場景”,現在還沒人能突破這一瓶頸,而 MEMS 的視場也只有 30 到 60 度。

這就意味著,想替代現在的頂置旋轉激光雷達,至少要在車上安裝 6 到 12 個固態激光雷達,固態產品的價格優勢便會蕩然無存。因此,現在就斷言機械激光雷達將死還為時尚早。“一個旋轉的圓盤可不貴,而且別忘了,車里會旋轉的機械零部件也不少,它們使用數萬公里也沒什么問題。”Lidow 說。

不過,歷史的車輪滾滾向前,雖然想拉低激光雷達售價需要工程師的不斷努力,但這條路上并沒有什么難以克服的困難,因此高品質激光雷達售價跌到 1000 甚至 100 美元都是有可能的。

這就意味著,自動駕駛汽車的售價最終能為普通消費者所接受。而在此之前,一臺激光雷達 7.5 萬美元的售價就足夠讓人望而卻步了。

眼下,大量資本正在注入激光雷達行業,為的就是開發出性能更強,價格更低廉的激光雷達產品。雖然現在我們無法預測激光雷達廉價化的那一天到底何時到來,但可以想見的是,原本是“天之驕子”售價高高在上的激光雷達會隨著時間的流逝變得越來越便宜,性能也會越來越好。

最后,如果你對激光雷達有更多興趣,2018 年 1 月 16 日,雷鋒網新智駕將在硅谷舉辦 GAIR 硅谷智能駕駛峰會,我們邀請了重磅嘉賓如全球頂級的激光雷達公司 Velodyne CTO Anand Gopalan 進行主題演講。他是 Velodyne 固態化與 ASIC 研發背后的“關鍵先生”。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們