大王、小王一起上,政府、民間一起跑。日本再次通過民間行動,加快國際化工業升級的步伐。

日本深耕國際化

2018年3月1日日本價值鏈促進會(IVI)的理事長、法政大學教授西岡靖之,與來訪的德國巴登符騰堡州(BW)工業4.0聯盟會長,共同簽署了合作備忘錄(MOU),以強化制造業物聯網信息交換。BW州首府斯圖加特是德國眾多制造企業總部的聚集地,既有戴姆勒奔馳、保時捷、博世等頂級汽車,也包含了很多機械、金屬產品等。這正是作為推動日本智能制造的民間組織日本價值鏈協會(IVI),最為看重的地方。IVI正在加深與產業界的信息共享和案例實證,力圖早日實現應用物聯網的智能制造。

針對德國“工業4.0” 戰略,日本政府與德國也在加深合作。日本安倍首相2017年3月在德國電子通訊展(CeBIT),在默克爾總理在場的見證下,正式提出“互聯工業(Connected Industry)”的概念,發表了“互聯工業:日本產業新未來的愿景” ,隨后日本經產省大臣也跟德國經濟能源部部長聯合發表了德日共同聲明“漢諾威宣言”,宣布推進“通過連接人、設備、技術等實現價值創造的互聯工業”。

目前,日本的各種企業聯盟和組織,都在向“互聯工業”靠攏,“互聯工業”也進一步納入到日本更宏大的超智能社會“社會5.0”的議程中,各有側重,相互呼應。在政府的大力支持下,日本的民間機構也在努力走出海外,加速日本新制造思想的國際化。日本價值鏈促進會(IVI)無疑是作為活躍的代表新一輪日本工業升級的民間力量。而IVI是于2015年成立的日本民間團體,吸引了一百多個制造企業參與,主打制造業物聯網的主題。IVI此次與德國簽署MOU,是繼2017年4月與美國工業互聯網聯盟達成合作協議后的第二次簽約活動。

顯然所有人都清楚,在供應鏈的國際化進程中,在互聯互通的未來工業,智能制造的具體實施需進行跨國合作。

日本智能制造的架構

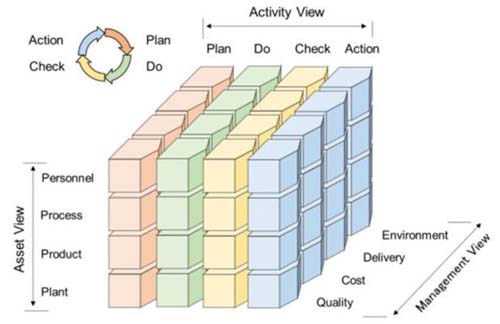

為促進IoT的制造業應用,日本價值鏈促進會(IVI)于2016年12月公開工業物聯網的工業價值鏈參考架構(Industrial Value Chain Reference Architecture),提出了企業之間如何實現互聯的頂層指導思路。

原來的參照架構模型是根據德國第4次工業革命的戰略“工業4.0”中提出的工業4.0參考架構模型“RAMI 4.0”(Reference Architecture Model Industrie 4.0),這是將構成企業資產及活動等供應鏈的各種要素的關系,用系統工程的方法進行分解,從而用一致的邏輯性,來作為對一個復雜系統的指南。

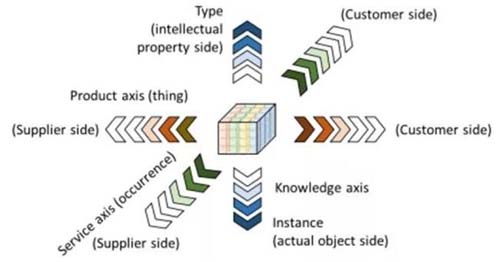

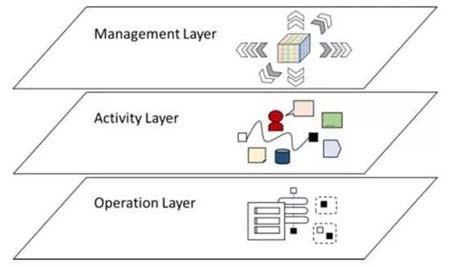

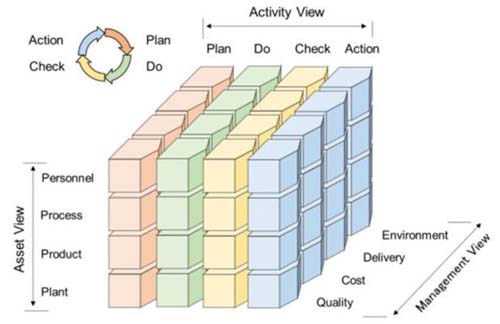

其中日本獨具匠心地提出了智能制造單元(SMU),從管理、業務活動與資產的三個視角,滲透了戴明環(PDAC)的思想,給人留下深刻的日本制造業的特征。

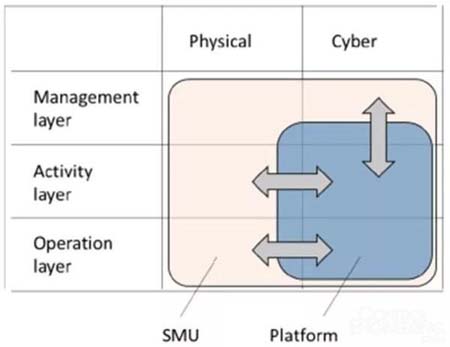

圖1:智能制造單元的三個維度

下一代架構

而一年之后,IVI再次對這個架構進行了更新,提出了新版參考架構“IVRA―Next”,對原有的抽象概念IVRA,提供了更加實用化的具體路徑。在第四次產業革命的浪潮中,國內外都在加速產業的數字化,該架構針被日本制造業視為重要的羅盤指南針。

作為將IVRA概念的具體化實踐版,西岡理事長稱其是“為在工廠實際運作的架構”,它總結了2015年IVI成立以來累計的討論與實證成果。

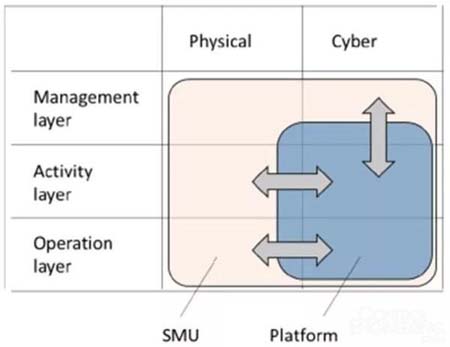

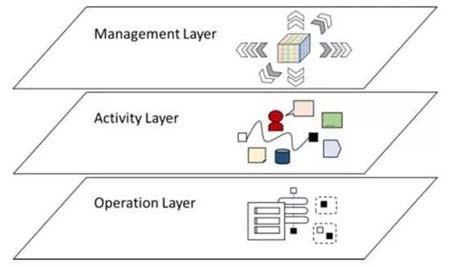

在新版的架構中,制造被分為三層:管理層、業務層和操作層。

圖2:制造的三個層次

管理層,顧名思義是從企業管理的角度來看問題,重點放在制造結構、組織單元等,通過不同的視角來展示,并且把生產理念也放進去。這一層包含了產品和服務、商業策略、現金流、知識產權等。

業務層是工廠車間的活動。人機具體執行的活動、機器加工流程。具體工位上的活動,都各不相同,這種多樣性是通過業務層來進行定義。

而操作層涉及到具體的人、設備的互動以及原材料的移動,并且通過各自的屬性進行描述。操作層往往包含了大量的行業知識know-how和商業秘密,因此,這里只提供了建模的模型和描述形式,而并不涉及具體細節。在這個層面上,既包含物理世界的實體,也包含賽博空間的數據。

定義制造的維度

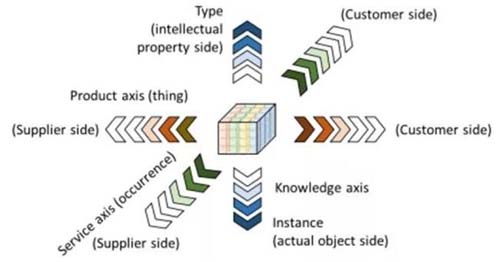

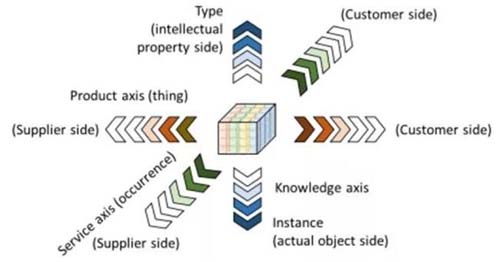

在新的工業浪潮中,許多新型制造商采用無工廠的企業運作方式,通過設計與銷售環節中的增值服務來獲得收入,呈現了數字化的進程,并轉向服務和軟件行業。這種轉變,新版框架中用三個軸進行了描述,并將其作為2016年版本智能制造單元(SMU)的外延。

圖3:軸線看制造

產品軸是從產品的生命周期的角度進行描述;而服務軸,實際上是采用了生產的維度來看,人機料法環都包含在這個服務軸上。二者合起來類似國內比較熟悉的“智能生產”和“智能產品”。

第三個軸:知識軸,是不同尋常的一個提法。它將物理實體作為空間數據模型的一個用例(instance)來看待,這意味著其分類信息、三維造型等都在賽博空間中找到對應類型(Type)。這其中自然涉及到大量的信息轉化為知識的結果。物理實體變成用例,是數字化制造過程的一個重要步驟,這是工業互聯網時代的一個典型特征。一切皆可數據化。

從筆者來看,它很好地吸收了德國的RAMI模型橫軸中的Type-Instance的理念,并且下放到更加具體的工廠實踐中。

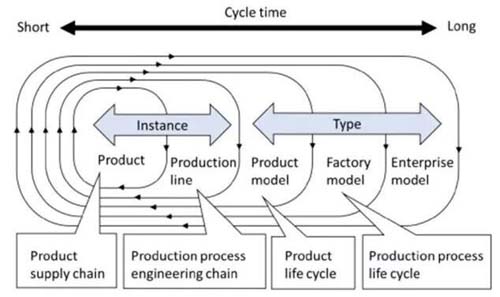

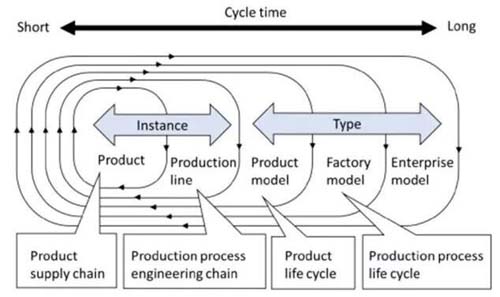

制造管理層的四循環

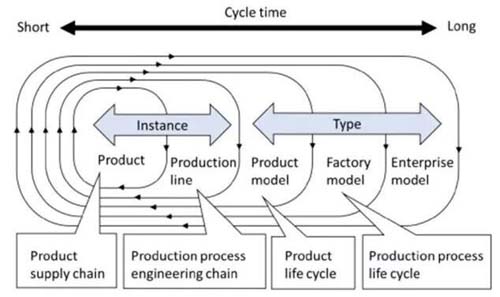

作為一種創新,日本IVI首次提出來一種全新的四循環概念,分別是產品供應鏈(圍繞著產品)、產品工藝鏈(生產)、產品周期(產品模型)和生產工藝周期(圍繞工廠模型),前二者都是物理實例,而后兩個周期則屬于類型定義。

圖4:制造的四循環

這樣的話,在前面所屬的產品軸和服務(生產)軸中,各種活動可以歸類為四個周期循環,其長短依賴于所面向的具體內容。

關鍵變化

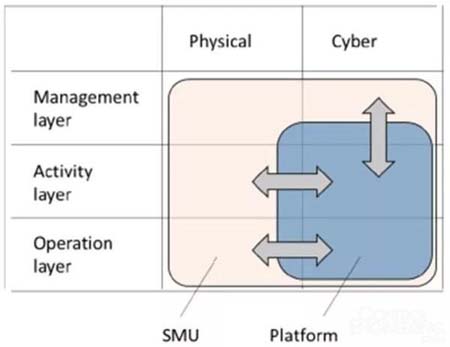

作為制造業的基礎單位——智能制造單元(Smart Manufacturing Unit,SMU),是2016年版本的重要成果。而新版框架IVRA―Next則在SMU的基礎上,加進了具體表現SMU活動的手法。西岡理事長稱,“不同于以前的參考模型,這次不再僅僅局限于體現基本概念了”。換言之,日本智能制造的架構,要進行實戰指南了。因此,新版架構中增加了圍繞SMU進行建模的方式,這是整個三層架構中業務層,最為重要的內容。另外,作為SMU間的信息協同手段,還論述了區塊鏈(Blockchain)技術。

與此同時,新版框架增加了對平臺的強化。平臺是連接業務層和操作層最為重要的方式,也是賽博世界中最為重要的系統。工廠中不同的業務,都可以映射到數字空間中,并且通過數字技術進行處理,平臺上的用例可以與實際業務活動進行一一對應。

圖5:平臺的位置

由于該架構的目的是基于通用手段將各個工廠及企業的不同制作流程理論化,從而實現順利的“互聯工業”,因此,新版架構還推出了各種便于智能制造單元相互連接的方式,以及如何更新詞典和分類的方式,以便更好地實現對外連接的志向。

進軍國際的雄心

除了德國政府之外,美國工業互聯網聯盟(IIC)以及中國也都各自提倡自己的架構模型。盡管德國的架構在2015年4月份推出之后,并無更新,但日本價值鏈協會則在緊鑼密鼓地向前推進實踐版,新架構冠以“Next”也代表了其積極行動的決心。

針對本模型的國際標準化探索,日本新聞界對此次合作報以熱烈的掌聲。面對此次日本和德國的民間組織合作,日刊《工業新聞》在3月1日的報道中,毫不掩飾地用“國際標準化的野心”來反應了日本強烈地國際接軌的愿望。而最近三年,日本IVI協會從未落席過漢諾威的主題演講,也到西班牙巴塞羅那物聯網大會、中國智能制造大會反復宣講,并且有序地在推動日本這個架構跟國際其他架構組織的對接。上世紀末,日本曾經有過一次不太成功的智能制造國際化的嘗試。

而這次,日本官方和產業界,再次呈現了積極用力的態勢,凸顯了日本制造在新一輪工業升級大潮中的國際化努力。將日本制造企業連接在一起“互聯工業”,也在努力地將向國際標準靠攏,從而為日本制造形成一個全新的國際版圖。

![]()

![]()

相關文章

相關文章 網友點評

網友點評

熱門資訊

熱門資訊 精彩導讀

精彩導讀 關注我們

關注我們