俯瞰全球中高層大氣的“眼睛”

主講嘉賓:武漢大學校長 中國科學院院士 竇賢康

上 篇

從激光雷達到量子激光雷達的跨越

【導視】

探測中高層大氣面臨一個非常難的課題,它難在哪呢?衛(wèi)星下不來。

從普通雷達到激光雷達

發(fā)展出來一套系統(tǒng),叫量子激光雷達。

從激光雷達到量子激光雷達

把激光雷達放到衛(wèi)星上進行全球風場的測量。

我們每10納秒就進行了一次完美的探測。

竇賢康:同學們,大家好!歡迎大家來到《大學》。

這兩束光可能大家看到過一束,因為大家都是武大的學生。看到左下角的那一束激光,綠色激光就從珞珈山的后山射向太空。

右下角的那一束激光是在中國科大實驗室的邊上,同樣地也射向太空。

這兩束光是干什么的呢?這兩束光是用來探測中高層大氣的。擺在光學平臺上的設(shè)備就是激光器,這樣發(fā)出去的激光出去以后,就是大家剛才看到的那兩束靚麗的直插云霄的綠光。

什么是中高層大氣?

中高層大氣是什么?我們在地表面看到很多海洋,波濤洶涌。我們也看到對流層大氣里有云、雨、風,五彩繽紛,冬天有雪,到熱帶地區(qū)有很多暴雨。在對流層10公里以上,還是有很多的大氣,這就是我們經(jīng)常講的中高層大氣。這個大氣不是一個靜態(tài)的,也有溫度、密度和風場的變化,所以它被形象地比喻為神秘的、高空的海洋。

人類活動的空間,按照溫度區(qū)分為幾個層,對流層就是10公里以下的空間,這里面主要的現(xiàn)象有云、雨、雪,直接和水相關(guān)。所謂的對流層就是它在垂直方向上有劇烈的運動,叫對流。在10公里以上,或者20-50公里,這一層叫平流層,這一區(qū)域大氣的流動基本上以水平流動為主。在平流層以上50-90公里的地方稱之為中間層,這兩個區(qū)域就構(gòu)成了所謂的中高層大氣的主要區(qū)域。這個區(qū)域的大氣是變化的,跟地表對流層大氣的變化一樣。中高層大氣的頂端,從90公里開始,上面就稱之為電離層,90公里以下大氣都是中性成份為主;90公里以上出現(xiàn)部分電離,一千多公里到幾千公里完全電離,叫磁層。隨著能量的不斷注入,電離層的帶電粒子往下沉降,也會改變中高層大氣的狀況。這個大氣層我們看不見,或者我們不大習慣在這個區(qū)域里面生活和發(fā)展。但是這個區(qū)域大氣離我們?nèi)绱酥疫@個大氣里面的變化也是如此的五彩繽紛。

臨近空間在過去為什么研究得少?

【外景】

竇賢康:現(xiàn)在我們到35公里,信號還是比較強。

工作人員:這個顯示的是5到35公里。

竇賢康:5到35公里。

現(xiàn)在能不能把它的分辨率搞得更低呢,現(xiàn)在新的口徑是80厘米。

工作人員:可以,這個我們記錄的時候都按7.5米記的。

竇賢康:按7.5米記。

工作人員:累計一下,分辨率可以調(diào)。

竇賢康:可以調(diào),對。

工作人員:而且這個臨風層也比較清楚。

竇賢康:臨近空間為什么在過去研究得比較少?過去這個區(qū)域內(nèi)人類活動比較少。空間物理研究比較奇怪,兩頭搞得比較清楚,中間不明白。空間物理研究是從對流層開始一直研究到太陽表面。在幾百公里、幾千公里搞得比較清楚,因為有大量的衛(wèi)星運行,通過探測可以把這個地區(qū)的狀況搞清楚。太陽表面可以通過觀測設(shè)備搞清楚,地面10公里以下有各種各樣的雷達可以搞得很清楚,唯一不太清楚的就是從地表面開始20-100公里的區(qū)域。因為大氣非常稀薄和干凈,沒有反射物,很難探測,導致這個區(qū)域的研究相對滯后于其他領(lǐng)域。

為什么要加強對中高層大氣的研究?

中高層大氣里既然大氣這么稀薄,怎么樣去探測這樣一個大氣海洋,這是擺在空間物理學家面前一個非常難的課題。難在哪?衛(wèi)星下不來,衛(wèi)星的軌道高度是不能太低的。在低軌道上,很難維持衛(wèi)星長期有效的運轉(zhuǎn),通過衛(wèi)星的運動,判斷大氣的狀況變得不可能了。因為高度很高,地面的設(shè)備,探空氣球又很難飛到幾十公里以上的高度。正因為這些原因,導致我們在這些區(qū)域里面探測存在一些困難。探空火箭非常好,可以把穿越軌道上的大氣要素搞清楚,它的優(yōu)點是時間精確度很高,缺點是它造價很高,打一次探空火箭需要幾百萬人民幣,所以不能反復地打火箭,導致人類對這個區(qū)域的探測處于相對空白的狀態(tài)。

從普通雷達到激光雷達

在講探測大氣之前,給大家做一個科普性的介紹。大家知道我們探測所有的東西,進行遙感探測,進行遠距離探測常用的是雷達。二戰(zhàn)時期,德國和英國作戰(zhàn),德國的空軍力量比較強大,但是英國發(fā)明了雷達,它發(fā)出一個電磁波,碰到一個物體的時候會反射回來,你利用發(fā)射波和接收波之間的時間差,乘上光速再除以2,大概知道反射物在什么位置。根據(jù)發(fā)出的電磁波,它反射回來波的能量的大小不同,大家可以想象一下,一個小球和一個大球,在同樣距離上,發(fā)一個電磁波,獲得的能量是不一樣的。通過雷達波返回的時間差和返回能量的高低,可以大體上反映飛機的位置,這樣能夠準確地知道德機來襲的數(shù)量以及它現(xiàn)在飛機所處的位置,這樣再去防衛(wèi)和攻擊變得比較有效。

雷達基本原理用下來,人類的無線電波,大體上有米波、厘米波、毫米波等各種各樣不同波段的波。一個波打到一個物體上,當波長比物體大很多的時候,返回的能量是比較小的。物體本身有比較強的回波,發(fā)射出來一個波,大體上和探測物體的尺寸相當。現(xiàn)在探測一個飛機比較容易,因為飛機很大。但是如果我們?nèi)ヌ綔y高空大氣,在10公里以上,20、30公里之間,還有一些火山各種因素導致的氣溶膠,只要有氣溶膠,波打上去回波就很強。

再往上,30公里以上,只有純凈的大氣,這里邊所有顆粒的尺寸多大呢?10的負9次方到10的負10次方米,這個地方只有空氣的分子。在低空探測可以探測雨滴和云滴,但是雨滴再小比空氣分子的尺寸要大很多,所以可以用厘米波雷達探測它,有雨滴的時候,可以用厘米波,甚至用更長的波段探測,但是在30公里以上,就沒有別的更好的辦法了。這個時候大家可以想象得出來,這個層面上唯一能做的是用激光探測它,因為激光的波長大致上和分子的尺度相當。

【外景】

工作人員:可以看到它這里面有點重力波的信息,有點波動。

竇賢康:對,有點。它有點上下波動。

工作人員:要認真分析一下。

竇賢康:這次在做實驗的時候,跟他們(探空)氣球比對了嗎?

工作人員:比了,非常好。效果很好。

竇賢康:效果很好,是吧?

工作人員:這回是背靠背的。

竇賢康:好的,這樣我覺得可能到將來我們再為它研制一些,到這個雷達后邊的光學,看看信噪比能不能再提高一點,提高可以把雷達做得更小。

竇賢康:激光還有兩個非常重要的特性。首先有非常強的方向性。另外,激光有非常好的頻率的單色性。如果激光的單色性不好,會有大量的太陽相關(guān)波段附近的能量隨著激光同時回來。激光雷達的基本原理,發(fā)射一個激光,向空間穿越的過程里,會在路徑上受到大氣的散射。在不同高度的大氣,不同時間散射回來的,后面利用簡單的接收光路可以把激光穿越大氣的狀態(tài)準確地搞清楚。

對于探測中高層大氣而言有幾種辦法:一種是激光雷達,一種是微波雷達,一種是探測火箭。只有激光雷達能夠覆蓋從近地面到100公里,現(xiàn)在正在做國際上最好的激光雷達。

這一部分工作是過去二三十年間,進行激光雷達探測的主要進展。根據(jù)回波的能量,可以把大氣溫度、密度測出來,武漢大學山頂上的光可以打到80-100公里,根據(jù)重金屬原子的共振、熒光的吸收,可以看出中高層頂?shù)拇髿鉅顩r。

中高層大氣風場探測難在哪?

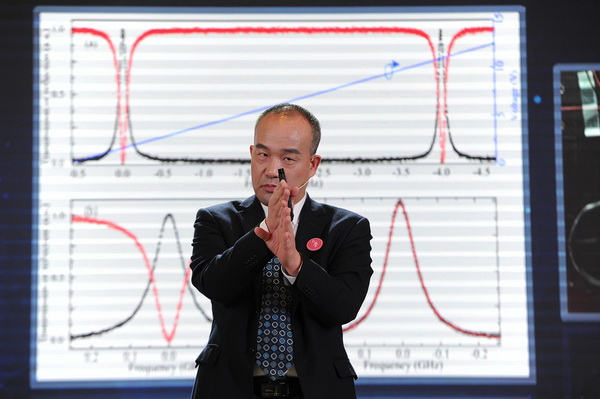

竇賢康:中高層大氣的風場探測難度在哪呢?中高層大氣它在運動的過程里面,學過熱學大家知道,在我們現(xiàn)在的房間里,在室溫的條件下,這里氣體分子在雜亂無章地運動,運動的平均速度是500米每秒。放到高空之后,大氣里面的分子各個方向的運動都有。有一個宏觀的整體運動,就是我們能夠感覺到的風,在雜亂無章運動過程里,我們激光打過去,是每一個大氣分子散射的總和,這樣大家可以看到黃色的一部分。激光打上去之后,即使是完全單色的光,回來之后,由于氣體分子在視線方向上,有的遠離你去,有的向你撲過來,而且速度很快,比它宏觀運動要大得多。

這個情況下接收到的激光本身,就是圖上的黃色部分,是有幾個赫茲的展寬。假設(shè)大氣不動就會得到一個穩(wěn)定的譜,但是這個譜是一個理想的譜。由于我們電子器件的原因,要得到的圖是抖動的圖,邊是不光滑的,是帶有毛刺的,假設(shè)大氣不動的話得到這樣的譜(理想的譜)。如果大氣運動,這個譜就會左移或者右移。如果移動帶來每秒10米的風速,移動會非常小。因為譜本身是由于熱運動速度導致的,是幾百米每秒量級帶來的展寬。當風速很小,要將風速測量精度提得很高的時候,黃色的移動部分很小,而且黃色本身又是不光滑。抖動是由于移動導致的,還是由于信號本身晃動導致的,就很難判定。這是大氣里面,測風速最難辦的問題。

【外景】

竇賢康:現(xiàn)在白天觀測做完以后,我覺得基本上除了正午以外應(yīng)該都沒什么問題了。

工作人員:對。一宿基本都是連續(xù)下來的,然后到了早上七點鐘的時候天就亮了,有點暗了。

竇賢康:現(xiàn)在按照這個設(shè)計指標的話,如果白天觀測部分做完的話,那個信噪比能提高多少呢,就是能把這個噪聲的指標壓低多少?

工作人員:現(xiàn)在我感覺應(yīng)該能壓到跟晚上是一樣的。

竇賢康:接近一樣。

竇賢康:我們攻克了這些技術(shù)以后,開始研制出成體系的測風激光雷達。這是國際上并行做的測風激光雷達工作的幾家單位,左上角的雷達放在法國的普羅旺斯地區(qū),也是我當時在法國留學的實驗室。這個設(shè)備的意義很大,是人類歷史上第一次可以檢測到60公里以上大氣的風場。中間是美國做的測中高層大氣風場設(shè)備,右上角的衛(wèi)星是進行全球大氣風場的測量。

到目前為止,我們還沒有辦法去測量全球的風場。如果要進行全球風場的測量,全球要布多少雷達才能測得出來?所以進行全球風場的測量必須用衛(wèi)星。這是很早一段時間,計劃中世界上首臺測風激光雷達。放一臺到衛(wèi)星上去,通過衛(wèi)星軌道的變化,對全球中高層大氣,包括平流層、對流層的風場進行全球測量。

從激光雷達到量子激光雷達

【外景】

工作人員:這邊是一個新機理的實驗。大起來它要復雜得多,我們用到了聲波、電光、調(diào)制,然后這樣我們要比對手又要降五十倍的功率,我們要實現(xiàn)一樣的高信噪比的探測。

竇賢康:歐洲在上個世紀末,提出了著名的“風神計劃”,把激光雷達放到衛(wèi)星上進行全球風場的測量。要進行全球風場的測量,就必須要通過衛(wèi)星來做,歐洲這個計劃成形的時間已經(jīng)非常長。大概是90年代末提出來的這樣一套系統(tǒng),提出到今天,這個計劃已經(jīng)被推遲發(fā)射好幾次,它的原因在哪?因為既然從高空往底下來進行探測,就需要比較強的激光,激光能量越來越大的時候,往往會把光路里面的某一個鏡片燒壞。在這樣的過程里,激光雷達在地面很容易做,燒壞了擰下來換一個就可以重新開始工作了。但是衛(wèi)星上不行,因為上面沒有人,沒有辦法更換器件。

如何在大功率條件下,實現(xiàn)穩(wěn)定地、長期地觀測,就變成是一個難題。這樣前提下我們有另一個辦法,發(fā)展出來一套系統(tǒng),叫量子激光雷達,這也是我個人做到今天的科研工作里最得意的一件事情。

【外景】

學生:校長,您好,我有一個問題,就是量子激光雷達跟傳統(tǒng)雷達原理上有什么不同,它有什么比較顯著的優(yōu)點嗎?

竇賢康:傳統(tǒng)激光雷達,要通過提高能量和提高接收望遠鏡的面積來實現(xiàn),但量子激光好在哪?我通過單光子的操作,可以降低它的噪聲水平和提高它的工作效率。實現(xiàn)過去傳統(tǒng)上通過能量提高和望遠鏡口徑提高,來實現(xiàn)性能上的提高。后面我們通過超導的辦法,能夠把它非常弱小的信號檢測出來,我們的提取和檢測都基本上做到極致,這就是基本上目前技術(shù)條件下,我們能想象出來的激光雷達極限。

【提問】

學生:您好,剛才您提到量子激光雷達是探測中高層大氣的利刃,您認為我們國家大概什么時候能夠完成星載激光雷達?

竇賢康:量子技術(shù)最突出的優(yōu)點,有比較高的探測效率,這也是將來能夠上星非常重要的步驟,現(xiàn)在通過科學院的“鴻鵠計劃”,先把它放到球載技術(shù)上做。

【新聞報道】

中國科學院A類戰(zhàn)略性先導科技專項“臨近空間科學實驗系統(tǒng)”(簡稱“鴻鵠專項”)日前啟動。鴻鵠專項將突破一系列關(guān)鍵技術(shù),建成我國首個臨近空間科學實驗系統(tǒng)。

竇賢康:球載做完以后把它安全性、可靠性、穩(wěn)定性驗證完之后,我有一個夢想,這輩子能在科技上干成的最后一件事情,希望能把中國的星載測風激光雷達做出來。

下篇

中國核心技術(shù)上的突破靠什么?

【導視】

把我們的科技成果能夠轉(zhuǎn)換成推動中國經(jīng)濟的發(fā)展,解決中國實際問題的方法。

如果你的核心技術(shù)不掌握,那是非常危險的。

要靠我們中國的青年學者、科技人員的努力,才能走在世界的前列。

竇賢康:大家好,歡迎來到《大學》。

量子激光雷達的創(chuàng)新

下面簡單跟大家介紹一下量子激光雷達的原理。

這是一個著名的激光雷達的方程,原理要講清楚比較容易。你要實現(xiàn)一個高的時間和空間分辨率測量的時候,唯一的辦法是做兩件事,一是不斷地提高激光器的能量,二是不斷提高接收望遠鏡的口徑。這個是很難做到的,地面可以,但是在衛(wèi)星上很難做到更大。而且能量過高,它的光路會經(jīng)常損壞,使得你星載的激光雷達很難運行。這就是為什么國際上星載激光雷達遲遲上不了天的主要原因。

當時我們研究方程的時候在想,后面幾項沒有辦法變,就是大氣的衰減,怎么辦呢?提出量子激光雷達的初衷很簡單。過去只是把能量和望遠鏡面積提高,來提高雷達的性能。現(xiàn)在還有兩個因子,一個是量子效率,還有一個光子的能量。當時提出一個方案,把紅外的光打出去,波長長,回來以后光很難探測,利用上轉(zhuǎn)換技術(shù),把它從紅外的波段,轉(zhuǎn)換到可見光的波段。轉(zhuǎn)換過程里,一方面相當于把大氣太陽的背景抑制掉,同時把它的光換成量子效率很高的光來進行探測。打一個比方,一個乒乓球很輕,外面包一個很重的鐵皮扔過去,它的可探測性就會變得非常之好。

原理是紅色部分發(fā)出一個光,經(jīng)過上轉(zhuǎn)換技術(shù),轉(zhuǎn)換到藍點,轉(zhuǎn)換之后,它的暗噪聲和量子效益同步提高,可以比傳統(tǒng)的激光雷達信噪比提高1800倍,這是一個大幅度地提高。做同樣一個設(shè)備,用量子技術(shù),和原來的傳統(tǒng)雷達比,激光器能量可以變成原來的1/10,望遠鏡口徑可以變成原來的1/10,進行星載就變得格外地容易了。這是量子激光雷達的原理。

一個激光雷達好壞的差別,就看在同樣的距離下,誰發(fā)出的光子多、誰的信號強。我們這一套設(shè)備既有比較好的性能,同時又有比較低的噪聲。

【外景】

竇賢康:從一百公里到一千公里的地方,現(xiàn)在大氣的中性氣體探測,國際上沒有手段,但是在這個地區(qū)電子的、電離成分的探測是有手段的。我覺得這個我們要花點時間把它搞清楚。

激光雷達的應(yīng)用

竇賢康:激光雷達民用的實施,當時在合肥測企業(yè)的排放,利用原來的激光雷達,過去可以測2公里多,現(xiàn)在可以測8公里,它的意義在哪?比如用傳統(tǒng)技術(shù)在武漢需要布100臺,用我們的新技術(shù)只用布10臺,任何一個探測技術(shù)的進步,就可以帶來應(yīng)用的快速發(fā)展。

量子激光雷達前景

量子激光雷達以后前景非常大,比如它能夠進行各種大氣要素的探測。在科學院“鴻鵠計劃”里,希望把我這一套設(shè)備放到臨近空間里面去,進行環(huán)境測試、穩(wěn)定性測試之后,下一步把它搞到衛(wèi)星上去,盡快把中國的星載測風激光雷達送上天。

【外景】

竇賢康:實際上就實現(xiàn)了每十個納秒就完成一次粒子或者是目標的探測。

【提問】

學生:竇校長,你好!作為一個學科前沿的開拓者和一位投身于一線數(shù)十年的科技人員,您認為一個科學家的重要的品質(zhì)是什么?

竇賢康:作為一個科學家最重要的品質(zhì),應(yīng)該是足夠敏銳,具備對于前沿科技問題的把握能力。可能聽起來比較枯燥,確實反映了科學家最重要的品質(zhì)。牛頓被蘋果砸到,后來搞出萬有引力定律,這就是科學家非常敏銳的方面。包括愛因斯坦提出相對論的時候,在諾倫茲變換里面發(fā)現(xiàn)有一些量不守恒了,他就敏銳發(fā)現(xiàn)時間和空間的統(tǒng)一。作為科學家而言,對前沿科學的洞悉力很關(guān)鍵。中國是經(jīng)歷了從落后到發(fā)展的國家,又是一個大國。有敏銳的科學精神,要有嚴謹作風,這都是科學家最本質(zhì)的屬性。

一個知識分子首先要把科研做好

竇賢康:我們這一代人是改革開放之后走出去的中國留學生。作為一個知識分子的責任,首先要把科研做好,作為科學家或者作為老師要把課上好。

有一張照片,伊藤博文和李鴻章談中日馬關(guān)條約,這個時候日本人很得意,能夠把這么大的國家打敗。他跟李鴻章講,中國很大,但是被我們打敗了。

【外景】

所以李鴻章也很無奈,說中國雖然地大物博、人口眾多,但是人才很少。我想在清朝那個時候,作為一個談判官員,我相信他心里也是很悲涼的,那時候他也體會到了人才對一個國家的極端重要性。

竇賢康:老一代的科學家,像郭永懷、錢學森、鄧稼先27個人回來搞出了“兩彈一星”,那個時候的待遇和現(xiàn)在差別千百倍。隨著“兩彈一星”事業(yè)的發(fā)展,為中華民族的不斷發(fā)展提供了保障。

【習近平總書記同期聲】

現(xiàn)在在這些核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)、國之重器,必須立足于自己。過去我們不得不自力更生,但是那個時候我們勒緊褲腰帶,咬緊牙關(guān)我們還創(chuàng)造了“兩彈一星”。

————2018年4月24日至28日,習近平在湖北考察

竇賢康:郭永懷是一個力學專家,和錢學森一同回國,27個人搞成了中國“兩彈一星”的事業(yè)。這是一個非常清瘦的人,但是卻是偉大的科學家。做了核實驗之后,把數(shù)據(jù)送到北京,和他的警衛(wèi)員坐飛機返回北京,到北京機場附近的時候墜落了,英勇地犧牲了。大家發(fā)現(xiàn)他和警衛(wèi)員緊緊抱在一起,分開的時候他們胸前的數(shù)據(jù)公文包還沒有燒壞,數(shù)據(jù)本子還是好的,他是一個偉大的科學家。他的太太叫李佩,曾經(jīng)是中國科技大學的外語系老師,“兩彈一星”勛章頒發(fā)以后,李佩就把他的勛章轉(zhuǎn)交給中國科技大學,現(xiàn)在還放在科大的校史館。

出國留學后毅然回國建設(shè)祖國

我們是80年代末出國的一代人。90年代初,我去北京的時候沒有高速,還要坐很舊的公共汽車跑到機場去。當時北京機場沒幾架飛機,而巴黎機場非常繁忙,反差非常大。當時我們就在想怎么樣通過自己的學習,幫助國家走向更加富強。我們是80年代末出國的一代人,在90年代中期回到國內(nèi)來,當時有一個樸素的感覺,國家發(fā)展需要人才,希望自己回來以后,干一些事情。回顧走過的近30年,我們這一代人,確實參與了國家進程的各方面。在人生過程中會發(fā)現(xiàn),除了滿足個人的利益以外你會活得更有價值。

【外景】

竇賢康:中國經(jīng)濟要轉(zhuǎn)型,國家要變成一個社會主義現(xiàn)代化強國,必然要推動創(chuàng)新。創(chuàng)新要靠人,中國一些青年人才被不斷地培養(yǎng)出來,還有不斷的海外人才回國工作,人才的文化土壤已經(jīng)有了,我想中國會在創(chuàng)新方面邁上更大的臺階。

核心技術(shù)靠化緣是要不來的

竇賢康:這么多年隨著中國的技術(shù)進步,中國的國力不斷增強,中國的發(fā)展速度非常快。

Natuer Index挑出來幾十種期刊,都是各領(lǐng)域最好的期刊,這些領(lǐng)域發(fā)文的數(shù)量,至少反映這個大學和研究機構(gòu)研究問題的前沿程度和活躍度。全世界前50名的高校,中國已經(jīng)有8個。這從一個側(cè)面反映了中國科技和經(jīng)濟的發(fā)展。

我們重視成績的時候,也必須看到差距。向世界第一邁進的時候,核心技術(shù)非常關(guān)鍵,核心技術(shù)要靠中國的科技人員把它搞出來。怎么把它搞出來?需要在大學階段,把它學進去,用到的地方,物理概念和電路問題搞得很清楚,不能光靠下決心,這個時候要承擔起來中國在核心技術(shù)上的突破,靠你們年輕這一代。

【提問】

學生:做一個課題需要很久時間,會遇到很多困難,有時候就會想到要放棄。是靠什么信念支撐自己,去完成自己的課題,進一步提升自己的能力?

竇賢康:這個問題非常好,作為一個科學家而言,往往能夠沉得下氣坐冷板凳。人都會遇到困難,我做激光雷達的時候,曾經(jīng)有一段時間出不了信號,也會有焦慮。作為一個青年科學家要知道,往往最難的事情應(yīng)該沉得住氣去長期堅守。在研究過程中,不管遇到什么困難,冷靜思考一下,往往困難越多,你把困難解決掉,你取得的成就就越大。

竇賢康:三代中國人有三代中國人的責任,錢學森那一代人發(fā)明了“兩彈一星”,為中華民族的發(fā)展奠定堅實的基本保障。我們這一代人是從80年代改革開放以后成長起來的一代人,參與了中國改革開放事業(yè),使中國已經(jīng)走向了社會主義現(xiàn)代化的強國道路,我們富起來了。隨著你們的不斷努力,一定能把中國建得更加強大。

【外景】

竇賢康:武大是1893年建校,當時叫自強學堂。在抗戰(zhàn)的時候,在西遷過程中,雖然那時候很艱苦,但是大家還是比較有民族責任感的。我覺得武大的精神就是“自強弘毅,求是拓新”。一百多年來,秉承一貫的價值追求和理念。

現(xiàn)在要扎根中國大地辦大學,這個階段我們在做好自然科學研究,做好基礎(chǔ)研究的同時,就是我們在力所能及的范圍內(nèi),能夠把我們的科技成果,轉(zhuǎn)換成能夠推動中國的經(jīng)濟發(fā)展,解決中國實際問題。

竇賢康:畢業(yè)典禮一定要突出兩個標記,一是要突出它的學術(shù)性,二是要突出對學生的尊重。要求導師團隊為典禮上每一個學生扶正流蘇,希望能夠使武大的所有學生在武大學習期間取得的成就,最后在學位的授予時我們給他平等、公平地對待。通過這樣的儀式樹立學生的榮譽感,小的層面愛武大,大的層面愛國家。另外,讓武大的學生知道,學術(shù)這個領(lǐng)域里面,一定要按照學術(shù)標準規(guī)范做事。我們作為科技工作者,要盡我們的責任,把我們該干的事情干好。

轉(zhuǎn)載請注明出處。

相關(guān)文章

相關(guān)文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關(guān)注我們

關(guān)注我們