今天(12月18日),英國《自然》雜志將刊登復旦大學物理學系修發賢課題組的最新研究成果《砷化鎘中基于外爾軌道的量子霍爾效應》,這也是我國科學家首次在三維空間中發現量子霍爾效應。

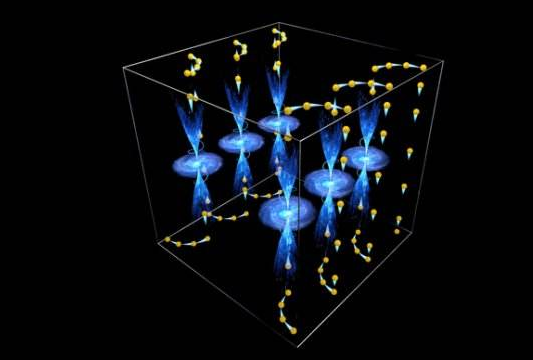

早在130多年前,美國物理學家霍爾發現,對通電的導體加上垂直于電流方向的磁場,電子的運動軌跡將發生偏轉,在導體的縱向方向產生電壓,這個電磁現象就是"霍爾效應"。以往的實驗證明,量子霍爾效應主要在二維或者準二維體系中發生。而修發賢課題組在拓撲半金屬砷化鎘納米片中觀測到了新型三維量子霍爾效應的直接證據。在三維體系中,材料上表面邊緣的電子受到強磁場作用,會直接從內部隧穿到下表面,然后繼續沿著回旋軌道運動,遇到材料邊緣之后沿著側壁返回到上表面。如此往復形成一個來回于兩個表面之間的路徑,從而形成導電通道,這是一種發生在三維空間的全新的量子霍爾效應。

復旦大學物理學系教授 修發賢:打個比方有一個房間有這個天花板有地面,那么整個組成一個三維的空間,那在這里邊電子可以從天花板進行運動,然后穿越整個空間到達地面,從地面再進行運動,再回到天花板。這樣就組成了一個電子的三維的量子化的回旋軌道。

量子霍爾效應是20世紀以來凝聚態物理領域最重要的科學發現之一。修發賢課題組的發現為未來三維空間量子化傳輸提供了新的思路和實驗基礎,在拓撲量子計算及低功耗電子器件方面有潛在應用價值。

復旦大學物理學系教授 修發賢:就是我們可以在自旋、光電探測方面可以做一些原型器件,比如說在一些紅外探測,一些遙感這樣的領域里邊發揮它的作用。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們