近日,自動駕駛里激光雷達的最早玩家Velodyne宣布停止在中國市場的直銷業務。這一事件是國產激光雷達的勝利通告還是自動駕駛行業的寒冬信號,見仁見智。

幾乎同時,飲冰科技完成數千萬元Pre-A輪融資,確定無疑地宣告:資本和從業者堅信自動駕駛和激光雷達擁有十分光明的未來。

雷鋒網新智駕獨家獲悉,飲冰科技的本次投資由京信供銷基金、清研資本、滿京華集團、納維資本共同完成。

作為自動駕駛用激光雷達領域的后來者,在自動駕駛乃至整個汽車行業遇冷之際能夠獲得上述機構的投資和加持,在某種程度上體現了這家公司過硬的技術實力。

成立3年,航天標準研制

成立于 2016 年的飲冰,稱得上是激光雷達行業的一匹黑馬。

作為飲冰的天使輪投資方,清研資本于本輪繼續加注,清研資本投資總監王睿向雷鋒網新智駕這樣介紹飲冰的核心團隊:

飲冰的創始團隊來自中科院、清華大學等單位,長期服務于航天和軍工,擁有十多年的激光雷達產品研發經驗,參加過多項國家重點項目,在光電、半導體領域有著豐富的經驗。

有著這樣的技術背景,獲得資本的青睞也不足為奇。

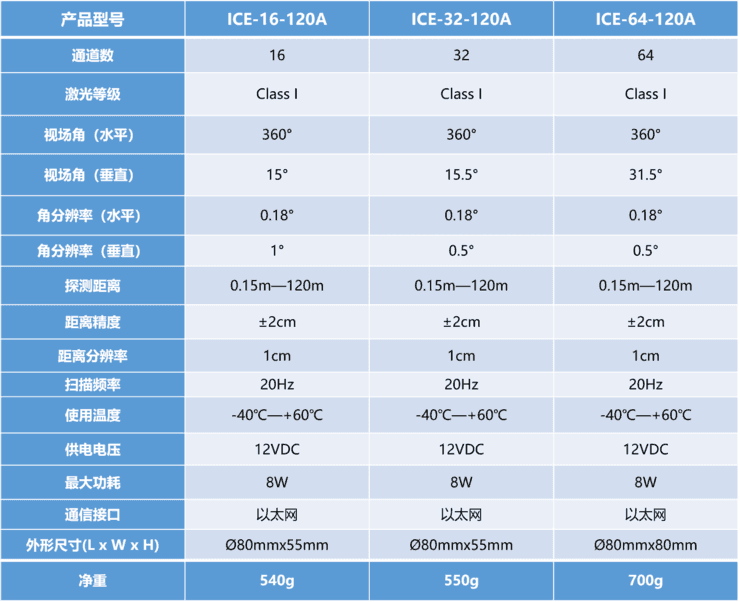

2019年初,飲冰對外推出了三款激光雷達:16線、32線和64線。此次Pre-A輪融資將支持飲冰將三款產品的商業化,加速激光雷達的生產、研發和團隊擴張。

具體到產品上,飲冰選擇了單點、單線、多線這樣逐步遞進方式的激光雷達。他們的思考是單線激光雷達用于AGV等場景,低線激光雷達用于ADAS,高線激光雷達用于高速自動駕駛。

為了破解激光雷達量產難、價格高、性能差的困局,飲冰大力投入研發資金、人員并推出了用于多線激光雷達的線陣激光器和探測器專用芯片。

在獲得充足「彈藥」后,飲冰創始人姜波還透露了三點信息:

-

本輪融資將保證飲冰的激光雷達能夠在 2020年滿足主機廠和一級供應商的質量要求并能夠按時交付;

-

飲冰將會把生產、制造和研發工作順利推進到下一階段,并繼續為自動駕駛行業提供基于專用芯片的激光雷達解決方案;

-

加大對下一代半固態激光雷達產品(128線/256線)的研發投入,進一步降低成本并提高性能。

構筑技術的壁壘-“芯片化”

除了擁有多元化的產品線外,飲冰在技術上也進行了大量的創新。據雷鋒網新智駕了解,本次所融的資金將用于提升現有成熟業務的市場占有率。同時加大在激光雷達專用芯片技術的投入,進一步構筑技術壁壘。

為了解決現有激光雷達的光學調試難題,飲冰推出了基于Flash技術路線的線陣激光器和探測器的專用芯片。姜波透露,基于專用芯片的多線激光雷達產品量產準備工作將在2020年第一季度完成,并開始接受市場預定。

對于自動駕駛的環境感知系統來說,激光雷達是一種性能優異的傳感器件,目前激光雷達的產業化落地進展不盡人意,根源在于這種精密光電產品在光學調校方面遇到了巨大困難,致使產品質量不穩定、生產成本居高不下。

通道數和垂直分辨率決定了激光雷達的性能。激光雷達以旋轉掃描的方式工作,一個探測通道掃描一周,就會得到一條360度的水平環形視線,這也是無人車頂的“大花盆”都要不停旋轉的原因。

通道越多,光線越密集,點云圖像越清晰,越有利于感知環境,幫助自動駕駛決策。但在現有工藝條件下,提高通道數需要增加印制電路板的數量,激光雷達的體積會隨之大幅增加,光學調試難度也直線上升,通道數和體積、成本難以兼顧。

對此,飲冰解決該問題的方案是芯片化。他們將分立的激光器和探測器通過半導體生產的工藝分別集成到了單芯片內。

通過上述方法,飲冰創造性的改變了激光雷達的生產流程,使激光雷達具備了大規模量產的能力,進而降低了成本,提高了可靠性和一致性。

核心關鍵詞:量產、車規級

「在近幾年出現的數十家激光雷達創業公司中,只有極少數幾家公司已經取得了進展,包括融資進度和技術突破,這其中就包括飲冰在內。」

對于激光雷達來說,車規是量產的必備要素。

飲冰也是這樣的思路,姜波稱激光雷達的車規量產是一個產業鏈的協調問題而不是單個公司的研發問題,只有技術過硬的激光雷達廠商與具有強大系統集成與測試能力的系統供應商,以及具備強大產業資源整合實力的整車廠一起合作開發,才能實現這個終極目標。

正因如此,飲冰科技給出的解決方案是:模仿德國激光雷達供應商IBEO與系統供應商法雷奧、主機廠奧迪一起合作的模式,同系統供應商、主機廠一起合作來加速車規級激光雷達的研發進程。

除此之外,激光雷達已經進入一個變現時代,市面上技術路線眾多,能變現的還是多線半固態為主,而變現的關鍵還是可靠性和低成本方面取得突破。

飲冰的產品規劃是前期以低速場景為主,上車以輔助駕駛為主,也規劃了車規級轉鏡方案和全固態方案,所有產品規劃都以飲冰的核心芯片化方案技術為支撐。按照飲冰的說法,芯片化路徑才是激光雷達能否取得實質性商業突破的根本因素。

不錯的團隊背景和技術實力、再加上如今的投資方和戰略合作伙伴的進一步加持,相信這離姜波所說的:飲冰要成為「自動駕駛領域激光雷達技術的主要玩家」的目標會越來越近。

激光雷達沒有資本寒冬?

當外界在大談特談資本寒冬的時候,「自動駕駛之眼」激光雷達卻呈現出一派暖意。

據路透社對公開的投資數據所進行的分析,過去三年內,約有 50 家激光雷達初創公司獲得了超過 10 億美元(約合 67 億元人民幣)的投資,其中 2018 年獲得 4.2 億美元(約合 28 億元人民幣)投資,創下了歷史記錄。

在國內,2018 年速騰聚創宣布完成來自菜鳥、上汽、北汽等企業的 3 億元 C 輪融資。2019 年初,北醒宣布完成 B2 輪融資。近日,飲冰宣布完成新一輪融資。

如此受資本追捧的背后,表明了激光雷達這一關鍵傳感器,在自動駕駛上所發揮的關鍵作用。

另一方面,激光雷達市場的玩家越來越多,尤其是中國市場。換言之,業務形成共識:激光雷達將成為 L3+ 級別自動駕駛汽車的標配。

10月份,定位智能網聯汽車增量部件供應商的華為宣布正在研發激光雷達;國際一級供應商巨頭博世,也在研發激光雷達;無人機巨頭大疆,其激光雷達已經開始大規模測試。

當前,激光雷達仍是一項新的汽車傳感技術。創業公司、汽車廠商、供應商紛紛在這一領域加碼布局,行業還遠未到洗牌階段。大部分主流的汽車廠商也還在評估這種新型的傳感技術,因而對大多數激光雷達公司而言也是機會所在。

與此同時,激光雷達行業面臨的挑戰依然不小,比如成本、體積、安全性等問題。

隨著自動駕駛行業生態的不斷進化,激光雷達的價格,必然會從目前的數十萬元,降到萬元級甚至千元級。

例如,1999 年時,捷豹推出了首款搭載巡航控制功能的車型——捷豹 XK。當時這款雙門轎跑售價高達 10 萬美元。負責實現該功能的毫米波雷達售價相當昂貴,有人甚至打趣的表示“這是買雷達送車”。

現在,購買一輛 18000 美元的卡羅拉就能用上這一功能。由此可以看到,激光雷達的進化曲線與當年的毫米波雷達類似。

飲冰相信,按照目前智能駕駛行業的推進速度,我們在 2025年就能見到 大量的Level 3+自動駕駛汽車上路。“十年以后,多數汽車廠商都會拿出自己的自動駕駛汽車。”

另外,汽車只是激光雷達的首個“宿主”。“你會在其他設備上見到它的身影,任何需要進行三維感知的人造物體比如機器人、無人機、路測設備、可穿戴設備、自動化機械等,激光雷達的應用范圍幾乎是無限的。”姜波信心滿滿地表示。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們