3月20日,中國激光雜志社公布了“2019年度中國光學十大進展”,量子秘鑰分發、光子芯片、智能激光器、全色激光顯示等20項重大光學科技成果入選(基礎研究類與應用研究類各10項)。其中,哈工大(深圳)徐科、宋清海課題組牽頭完成的“可密集集成和任意路由的模分復用光子芯片”入選應用研究類十大進展。這是一項前瞻性的研究,主要解決了光電子芯片的數據容量和芯片尺寸問題,為未來的數字技術發展奠定了基礎。

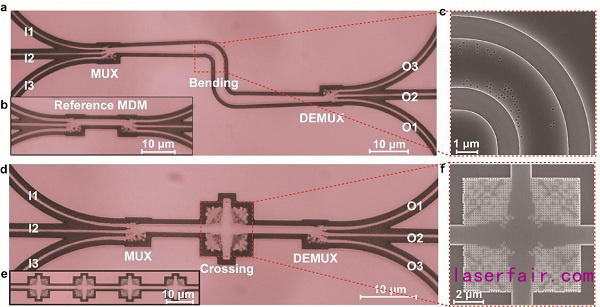

基于 “二維碼”結構的片上彎曲波導和交叉器件

“可密集集成和任意路由的模分復用光子芯片”成果發表在《自然·通訊》上。哈工大(深圳)博士研究生劉英杰為論文第一作者,徐科副教授、宋清海教授、姚勇教授和上海交大杜江兵副研究員為共同通訊作者,哈工大(深圳)為第一單位和通訊單位。

徐科副教授介紹,光電子芯片是高速通信系統的關鍵收發器件,在數據中心、5G、超級計算機等領域有重要應用。

基于 “二維碼”結構的片上彎曲波導和交叉器件

為什么光電子芯片會被“委以重任”?徐科解釋道:“現在大數據對網絡帶寬的需求非常高,而且持續快速增長,需要光通信網絡作為支撐。光纖作為傳輸介質容量很大,但是到了數據中心或者終端,轉換成電就遇到瓶頸了。光電子芯片一個很重要的應用就是在這個地方進行高速、大容量的光電轉換,將傳輸光纖中的光信號轉換成服務器、處理器能接收的電信號。”

光電子芯片是將多個元器件高度集成的,具有尺寸小、功耗低的優點,但它同時也有“軟肋”——芯片上的多模光波導容易受到串擾和損耗的限制,很難做到緊湊、密集,從而導致芯片的集成度不夠,數據通道數上不去,研究成果就是解決了這個問題。

課題組及科研合作團隊基于一種“二維碼”光子結構和優化算法,通過對波導有效折射率的精準調控,設計并制備了片上基于模分復用的關鍵功能性器件。模分復用是一種面向未來大通量并行信號處理與傳輸的新技術,但一直受到串擾和損耗的困擾,導致芯片集成規模受限。研究人員通過“二維碼”新型光子結構和優化算法成功解決了這一問題,實現了尺寸僅為數微米的關鍵元件,比傳統器件縮小了一個數量級,器件制作與標準硅光流片工藝完全兼容。這一突破使得光電子芯片的布線密度和集成規模得到了顯著提升,支持更大的芯片帶寬。

“我們的工作就是要解決模分復用芯片的布線過程中損耗高、串擾大導致芯片集成密度和規模受限的問題。解決了該問題,更大規模集成的模分復用芯片就成為可能了,也意味著芯片的數據容量可以得以顯著提升。”徐科說。

那么,這項成果什么時候才能影響到我們的生活呢?

“目前的技術手段已經基本可以很好地滿足日常的需求,暫時還不會用到這一項技術。只是一些特定的場合會使用到這一技術,比如超級計算機或者一些特定的網絡節點對帶寬有非常高的需求,可能會選擇模式和波長復用結合的方法。”

徐科介紹,“模分復用是學術界提出的一個超前概念,目前商用產品還沒有必要用到它。我們做的就是把難題提前解決掉,使模分復用成為一種可供選擇的技術手段,為未來的科技發展掃清障礙。”

“我們的研究瞄準前沿,當前不一定會用到,但是某一天需要的時候這個技術一定要有。”徐科說,這就是科研工作者的眼光和擔當。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們