在不斷融入全球化的幾十年發展過程中,中國制造業建立起了,全球化垂直分工,和水平分工體系的,產業鏈和供應鏈。而疫情沖擊之下,中國制造業出現了,短期地遲滯、休克和停擺。2020年4月,美國、歐盟、日本等主要的經濟體,都有高層人物公開宣布或討論,利用補貼、專項基金等方式,吸引工廠從中國遷回本國的計劃。

一

有評論認為,這次的疫情中,個人防護用品的短缺,提醒著發達國家,不得不重視,本國制造業空心化的現實。那么當發達國家制造業回流,以及新興市場國家爭奪制造轉移,對中國的制造業形成了,怎么樣的雙向擠壓?當中國的制造業,進行產業升級的時候,配套的技工人才,是否在以同樣的步速前行?本周我們繼續問答,國務院參事室特約研究員,中國勞動學會會長楊志明。

吳小莉:中國作為一個制造業大國,大家都很關注。尤其是在疫情剛開始的時候,有人認為中國制造業的復工如果太慢的話,全球的產業鏈會不會受到沖擊?疫情之前,其實在反全球化的浪潮下、中美的貿易戰的情況下,因為成本、關稅的問題,有一些產業線也開始轉移。那么在這一次的疫情之后,會不會有進一步的脫鉤、甚至軟脫鉤現象產生?或者是說,有的企業在中國有生產線,但是在外面也開始設置備份生產線,這種情況會不會對中國制造業的發展、對中國的產業工人造成沖擊?

楊志明:從3月下旬,全球疫情大流行開始以后,撤單、斷單的情況開始增多。說明上下游產業鏈,斷鏈的現象有所增多。最近一個多月,補單、擴單的現象在快速增加。這給中國的制造業企業一個很大的警醒:要立足于把主鏈布局在更安全可靠的鏈條上。以北京精雕集團為例,它有五、六百個中小企業在上游給它供貨。它和日本的、和歐洲的、美國的企業都有合作。國際疫情蔓延以后,對于國外企業撤單的情況,北京精雕公司快速地在中國確定新的補鏈。而且因為它可以生產口罩機核心設備的零部件,所以他們還有一些擴鏈。這家企業的董事長跟我說,它2月份降到最低時候,才有往年兩成的營業收入,當時他非常擔心。到了3月份企業迅速補鏈,恢復到70%,到了4月份擴鏈以后,它的訂單已經完全飽滿,可以排到今年8月份。

吳小莉:您剛才舉的這個例子,它補鏈的方式是什么?

楊志明:就是對于外面給它斷掉的零部件供應,它快速地找在中國有哪些地方,哪些企業可以具備替代生產的可能性。它來出資,雙方共同加快研發,給產業鏈條迅速補上。

二

吳小莉:2019年8月,牛津經濟研究所發布報告稱,預計到2030年,全球約2000萬個制造業職位,將被機器人取代,相當于約8.5%的制造業職位。報告中還提到,即使在同一個國家,低技術工作地區的失業率,將是高技術工作地區的兩倍。

而伴隨著全球進入,新一輪國際分工爭奪戰,世界制造業的版圖,也將被重塑。對此,清華大學國家金融研究院院長,朱民就曾經表示,在工業機器人,工業互聯網等多種技術的賦能下,智能制造業的未來更讓人暢想,特別在中美貿易摩擦的挑戰下,中國制造業,亟需人工智能賦能。而基于產業結構和勞動力結構的不同,人工智能替代低技術工人,對中國的影響將大于美國。

主持人:我們也知道,富士康在這次的疫情當中,也面臨過幾個不同的、很典型的困難。一開始,想要復工,但是招工難,用了硬核的補貼措施。但是勞工來了,又發現,因為受到海外疫情的第二波疫沖擊,訂單減少了,勞工面臨可能要失業的狀態。而在這么多年下來,富士康也一直在做工廠自動化,在這種智能化的情況下,對于未來的勞動力的需求,可能也會減少。這個會不會成為未來中國勞動人口的一個隱憂?中國的勞動力人口應該怎么樣應對新的世界?

楊志明:是的,你問的核心問題就是,機器是不是會取代人?這個在最近幾年,機器人發展比較快,包括富士康。它高峰時候,在大陸有110萬的用工,其中85%是農民工。它現在是工業機器人發展得比較快,但農民工它,仍然保留了全國用工最多的。光鄭州工業園區,和它在深圳的工業園區,每年用工的高峰時候是30萬人。那么意思是什么呢?就是機器可以取代人的簡單勞動,對于一些復雜勞動,也就是說對于技能性、創新性、知識性的勞動,它一下還取代不了。因此,我們在農民工,在制造業中間,就要鼓勵培養知識型、技能型、創新型的新一代產業工人。那么富士康,也在加快做這個計劃,全國大型制造企業也都有這方面的設想,這就和職業技術教育改革結合起來,就是說你在這個企業,不再是一個普通用工了,你從初級工、中級工、高級工,可以升為技師,有條件拔尖的,還成為高級技師,有縱向發展的渠道。使你在二三十年時間,可以隨著技能的提升、收入的提升,勞動相對地穩定,也能得到較高質量的就業。

三

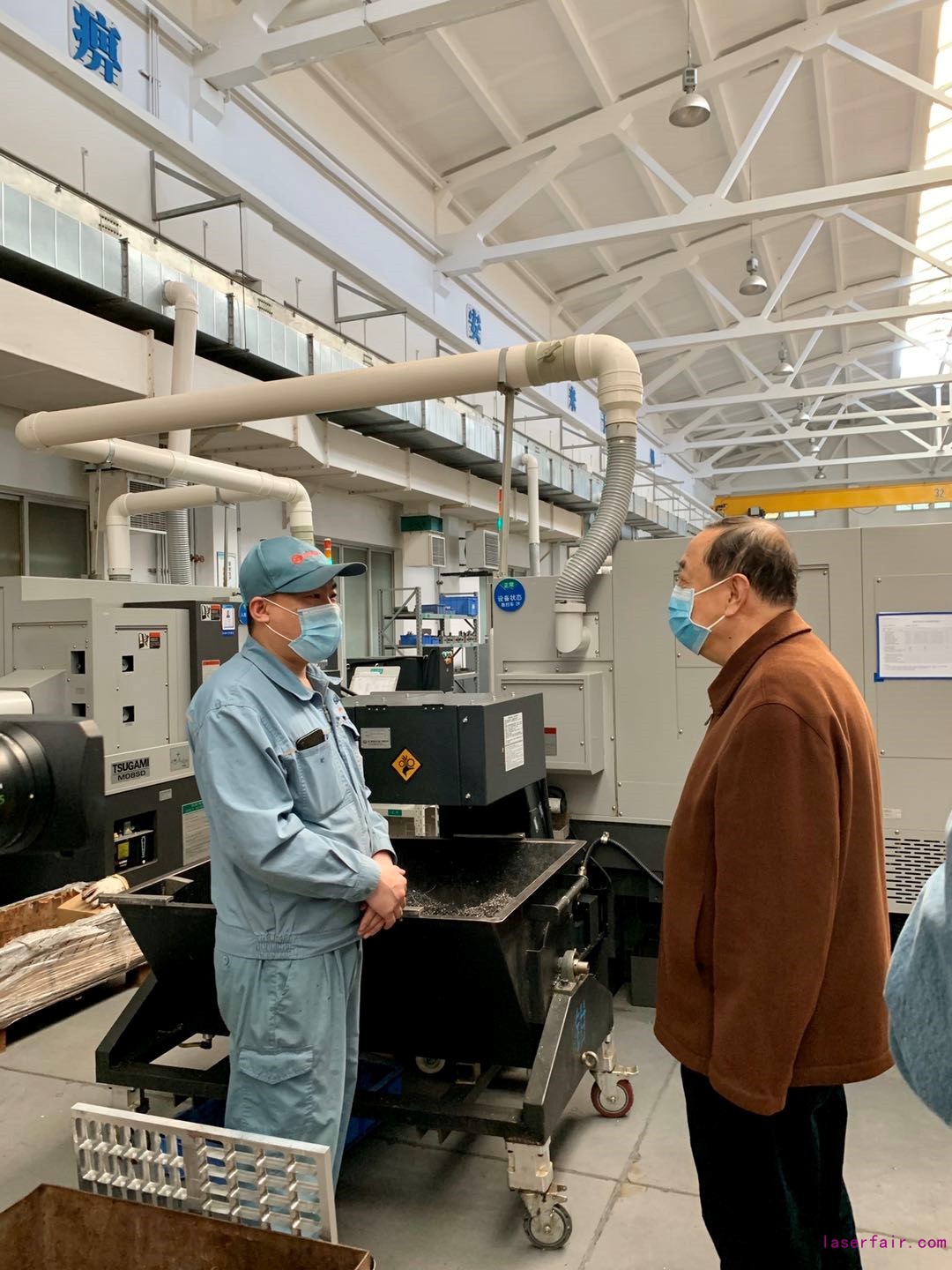

我們的攝制組在跟隨楊志明,與北京的一家高端制造業企業考察的時候,發現他和工人們交流時,多次提到工匠精神。而這次采訪結束之后,他又特意給我們團隊,發了一條短信,補充解釋了,他對工匠精神的理解,即對產品精益求精,追求極致的精神。

楊志明:我對于“工匠精神”的理解,簡單地講,工匠是技能,精神是品行。中國“工匠精神”古來有之,在千百年來,中國工匠用腦力的制造和手工的精造的組合傳承下來的經驗的積累,就是“工匠精神”。你也知道,50年代、60年代,工廠里面的八級工是響當當的。他的工資是拿到副廠級待遇的,說話也很管用。那么現在,除了初級工、中級工、高級工、技師、高級技師以外,我們現在也是鼓勵,再往上有省級技能大師,再往上,還有國家級技能大師,就是在國務院特殊津貼專家里面,也還要有一部分高技能人才。只要你在二三十年,盯住一件工作,抓住一個環節,精雕細鉆,一樣可以成就你的人生。所以,中國在世界技能大賽上,最近兩屆,一下子超過了,在這方面居于前列的,像韓國、瑞士,成為獎牌總數最多的國家。

吳小莉:而提到“工匠精神”,很多人自然地會,聯想到以制造業聞名的德國。自1918年開始,德國的工業標準化委員會,共制定了3.3萬個行業標準,其中80%以上,為歐洲各國所采納。一個螺絲需要擰5圈,德國的工人絕對不會擰4圈半,也屢屢被外界傳為佳話。

主持人:德國的制造業,其實一直是很為人稱道,也有很多高級的技師。中國未來的產業工人,在制造業方面,是不是會走向這樣的一條路?有一天也能夠讓大家覺得,作為中國制造業的從業人員,他是一個具有工匠精神的技工,是無法被替代的,有技術能力的人群。

楊志明:是的,你講得很好,德國的技師和工程師,是有同樣的待遇。他們有個35年的職業調查,就是做了35年的工程師和35年的技師,最后技師的總收入其實還比工程師多5萬馬克。所以它有吸引力。日本的精工精神也是一樣的,它倡導人要專注一件事情,二三十年,把這一個事情、一件工作、一個產品做專、做精。所以中國現在倡導工匠精神,一樣的,就是要讓年輕人感覺到,學技術好就業,學好技術收入多,掌握技術訣竅,還可以活出出彩人生。中國這個技工大國,也快速地成長為技能強國。

吳小莉:但是中國在這方面,和技能強國到底還差距有多遠?

楊志明:像德國、日本,它在員工隊伍里頭,高級工占的比重是50%,或者50%以上。咱們現在去年,技工隊伍是1.4到1.5億人。 所以中國今后,首先要補這個短板。從目前來看的話,是設想“442”的結構,40%的初級工,40%的中級工,20%的高級工,和其中5%的技師,從這個方面逐步地縮小距離。

四

吳小莉:伴隨共享經濟、平臺經濟的迅猛發展,外賣派送員、快遞小哥、網約車司機,成為尋常百姓家的,得力生活助手,不過一路歡歌的態勢下,也有一言難盡的苦楚。人們經常可以看到,快遞員、外賣員,匆匆穿梭于大街小巷之間,看似在,拼時間拼速度的他們,實則在拼生命。城市騎手疲勞駕駛,或者是違章超速來趕點結單,也讓他們發生意外,以及交通事故的概率增加。

2018年曾經有,上海總工會委員公開發言表示,新業態就業的群體,大量存在“三不”現象,也就是未簽勞動合同,未繳社會保險,勞動經濟權益不保等現象。然而由于,新業態下的用工方式,具有就業形式多元、工作時間和地點不固定,用工形式靈活等特性,對于如何界定勞動關系,如何保障議價能力極低的,分散狀態下的從業者的權益,又要如何地解決他們的維權困境,一直成為難題。

主持人:現在新型的產業工人喜歡加入這些新業態之下的服務業,像您提到的外賣小哥,也有人開始關注到,外賣小哥分很多種,有些是平臺的,有勞動合同的,有保險的,但是也有一些是眾包的,也就是,他們是一個兼職的狀態。如果出現了一些工傷,他的社會保障就會比較少。其實說到底,隨著新的業態的發展,中國的人力勞動的架構和結構,已經出現了新的變化。是不是應該要針對這些新的變化,采取新的應對的措施,讓這些新一代的勞動者,能夠有更好的社會的保障?

楊志明:新業態也引發了,以后要創新勞動管理,那么這次在疫情沖擊下,新型用工方式就比較活躍。共享員工最近也比較活躍。比如,西貝當時是以堂食經營為主,盒馬鮮生,它在線上發展比較快,所以傳統餐飲企業,就把暫時沒有業務的員工,進行了共享。這些里面說明什么問題?就是對于這個新業態、新型用工模式,我們不能用老辦法來管理。對于新業態,是先發展后規范,邊發展邊規范,最后看準以后,積累了經驗以后,再以規范促發展。那么,對于沒有勞動合同的農民工,他們的養老、醫療、工傷、失業保險怎樣交,這就是需要探索的課題了。新型用工,網絡驅動的平臺支持,它的優勢是勞動精準、就業精準。好多在平臺注冊的人,他不一定每天到平臺去坐班去。他是按區域劃分,聽到有訂單以后,他才出動。所以他這個勞動效率也提高了。但是在這個過程中,你比如說,遇上勞動爭議怎么辦?原來勞動爭議是企業調解,企業調解之后,又是勞動爭議調解仲裁。那么現在就發展到,線上調解應運而生。

五

吳小莉:2020年的4月,中國人民大學經濟學院院長劉守英在文章中寫道,多年來中國城鄉發展是割裂的,存在城市、農村兩層皮的現象。而在城鄉二元結構下的農民工,則是“候鳥式的兩棲模式”。也就是說通常農民工們,會跑到沿海大城市打工,忙到春節前后回老家過年幾天。如此年復一年地“雁南飛”。

這種生活和工作,兩地分離所產生的問題,在常規年份并不凸顯。但是這次疫情發生之后,農民進城就業的機會,被堵住了,收入通道直接被切斷,有評論反思:過往的,城市化模式問題出在哪兒?如何讓農民工不再游離于,城市化進程和體制之外?讓他們享受到城市的,基本公共服務和社會保障?如何真正讓,農民工在城市安家落戶?

主持人:這次的疫情為我們暴露出了一個長久以來的問題,也可能也給了我們一個真的去改變它的機會。我們的產業工人、農民工,長期在城市工作,到了過年的時候才回家。等到要復工的時候,因為出現了疫情,回不到工作的場地,這種情況在這次春節后尤為凸顯。怎么樣讓這些產業工人,能夠真的在他們工作的地方,安家落戶,可能是一個非常重要的事情。您怎么看這次的疫情所帶來的,關于產業工人城鄉兩地化的問題?是不是有機會能夠成為一個解決它的契機?

楊志明:在疫情沖擊之下,人們說為什么有,這么大量的農民工復工呢?我們粗略地看了一下,外出打工的是1.78億人,有2000多萬,是留在城市里沒有回去。那么這1.5億人中間,構成了農民工,是春節以后,大規模返城的流動群體。這個過程中人們也思考,怎么樣能夠使具備條件的農民工,在城市里能夠落腳?要不你現在,從鄉村回到城市,特別是這大城市,還得有14天的隔離期。所以在一段時期內復工,尋找隔離住房也是個難點。不少企業和重點項目工程,就是為了打通這個難點,有的還建了方艙宿舍,那么就又想,怎么能夠把短期的刺激和中長期結構優化結合起來?這就是說,能夠加快農民工市民化。它釋放一個什么需求呢?釋放一個在城市需要大量的、多元化的租賃住房市場。我們就建議,在今年政府工作報告,在十四五規劃中,提倡要大力發展城市多元化的租賃住房,特別是要有適合農民工特點的租賃式住房。什么特點呢?小戶型,最小的30平米建筑,一個單間、一個衛生間加一個陽臺的。再往上一點兒,就是45建筑平米,還有60平米。叫小戶型低門檻,政府補,滾動租。那么滾動租,租個3年一個租期,5年一個租期,完了還會繼續滾動,有條件以后,你還可以回購。這樣的話,既改善了農民工的住宿條件,至少改善了一部分,簡陋的住宿狀況,還有利于促進農民工市民化。你在城市里邊,打工或者叫務工經商,可以領取居住證,享受城市的基本公共服務。有條件的經過積分累積,還可以落戶,享受全部的城市公共服務。我想新生代農民工,和老一代農民工,在訴求上已經發生了很大的變化。老一代農民工掙錢回鄉發展,蓋房娶媳婦,是他們那時候的想法。老一代農民工,是拎著編織袋進城的,新生代農民工,是拉著拉桿箱進城的。他是要進城就業,并融入城市發展。老一代農民工,是要求足額支付工資,那新生代農民工,還要參加社會保險。老一代農民工,要求改善勞動條件,新生代農民工,還要分享企業紅利、分享城市發展成果,要享受城市的基本公共服務。所以老一代農民工,他遇到問題他忍一忍,那新生代農民工,還要積極維護權益。滿足新生代農民工的合理需求,也是我們新型城鎮化重大的戰略任務。

吳小莉:2020年的2月,楊志明在微信朋友圈寫道,今年的春節是最難忘的,在家安靜地度過春節,思緒諸多。除了電視了解防疫進展,也不時聯想到農民工。在接受我的三次問答中,楊志明每次和我提到最多的,依然是農民工群體。在他眼中,這個群體是個“富礦”。2019年,楊志明在《七十年七十位農民工口述歷史》一書的序言中寫道,每當天剛亮,我們就能夠看到,農民工開始保潔城市,不少家政人員,早起為老人小孩做飯,很多農民工趕往建設工地,走進廠房車間,許多快遞小哥,奔走在大街小巷。他們為了保證工期,甚至在三伏天,40度的高溫下作業,尤其女性農民工,白天干活晚上帶小孩。可以說他們是當今最可愛的人。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們