背景介紹

在天文觀測中,發射具有特定精細譜線結構的589 nm激光,激發距地面80 km~110 km的高空鈉層原子,產生共振熒光的后向散射回光作為導引星,可為地面自適應光學系統提供較為理想的大氣波前畸變信息,有利于提高大口徑望遠鏡的深空觀測能力。

鈉導星探測屬于光子級微光探測,其后向共振熒光散射強度與大氣傳輸效率、地磁場、以及泵浦激光參數(波長、線寬、偏振、功率)等諸多因素密切相關。因此,提高鈉導星回光亮度以獲得高信噪比的激光導星波前成像點陣,是鈉導星應用研究中特別關注的問題。

創新研究

中物院應用電子學研究所陳天江研究員、中科院光電技術研究所李新陽研究員的項目團隊開展了鈉導星回光強度驗證實驗,通過調整輸出激光的偏振態、中心波長、譜線線寬參數等技術手段,探索了各種泵浦條件下的回光強度的變化規律,定性驗證了鈉熒光散射模型的分析結果,為進一步開展高亮度鈉導星技術研究提供了保障。

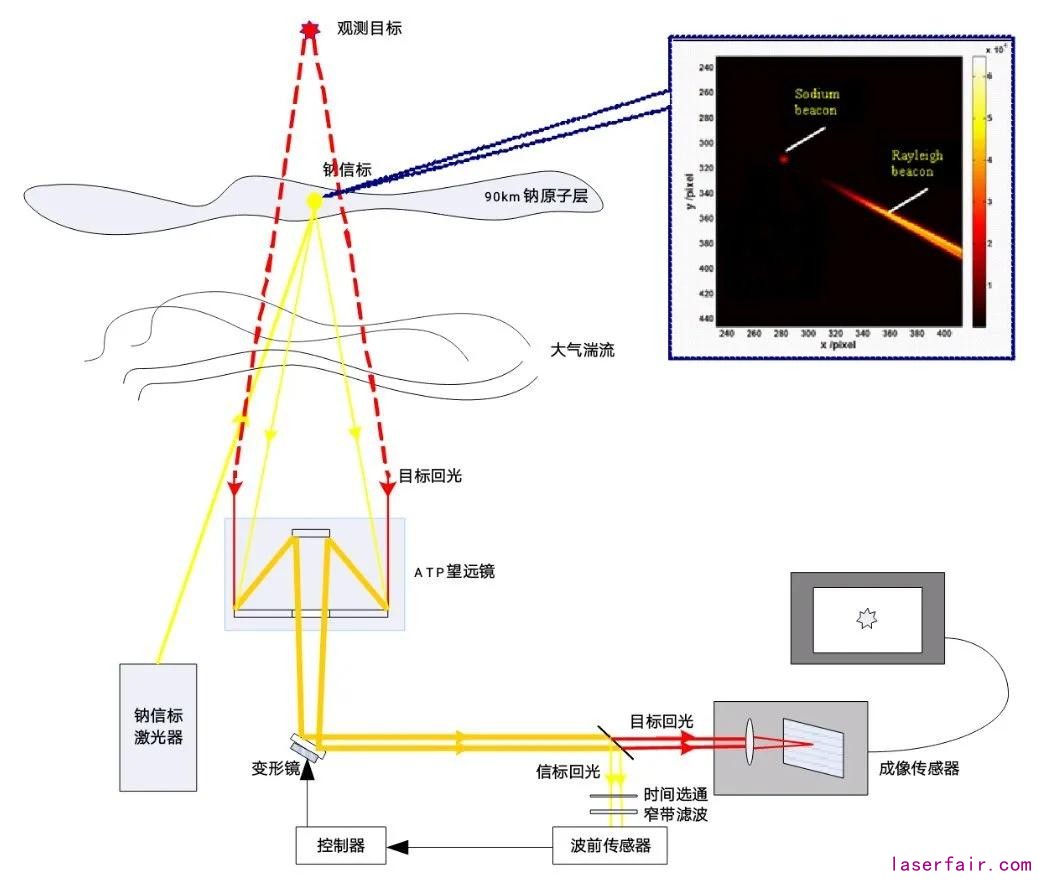

該團隊采用兩臺具備精確譜線控制能力的大能量、百微秒脈寬的脈沖體制鈉導星激光器作為泵浦激光光源,進行偏振合束發射,利用米級口徑望遠鏡,結合高靈敏度可見光相機,采用時序同步選通技術、分孔徑收發工作模式對鈉導星回光圖像進行探測(圖1)。

圖1 鈉導星回光同步探測實驗系統示意圖

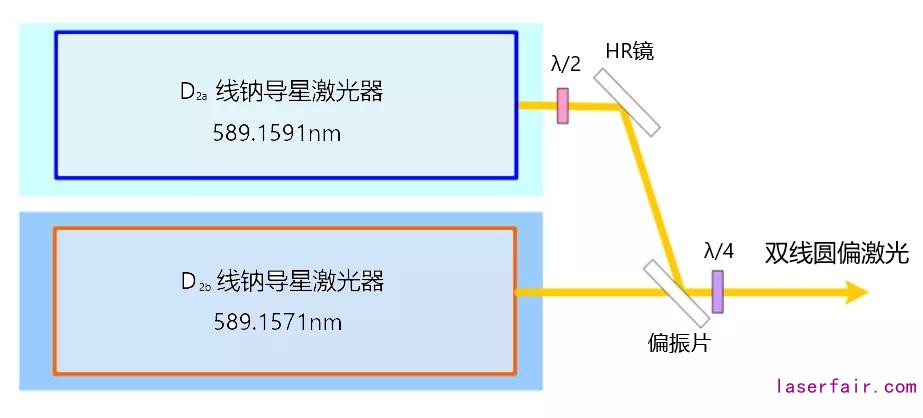

實驗中,通過高精度調整和穩頻技術,可實現兩束激光的中心波長調整和頻率鎖定,調整范圍覆蓋鈉原子吸收譜的D2a和D2b線;對中心波長分別對應D2a線和D2b線、偏振態正交的兩束激光進行偏振合束,經四分之一波片后即可獲得圓偏光輸出(圖2)。

圖2 雙線鈉導星激光器原理示意圖

通過白噪聲源驅動電光相位調制器,實現對泵浦激光的光譜展寬, 獲得500 MHz以內的多檔位線寬的589 nm激光。通過光路上的四分之一波片實現泵浦光從線偏光到圓偏光的切換。

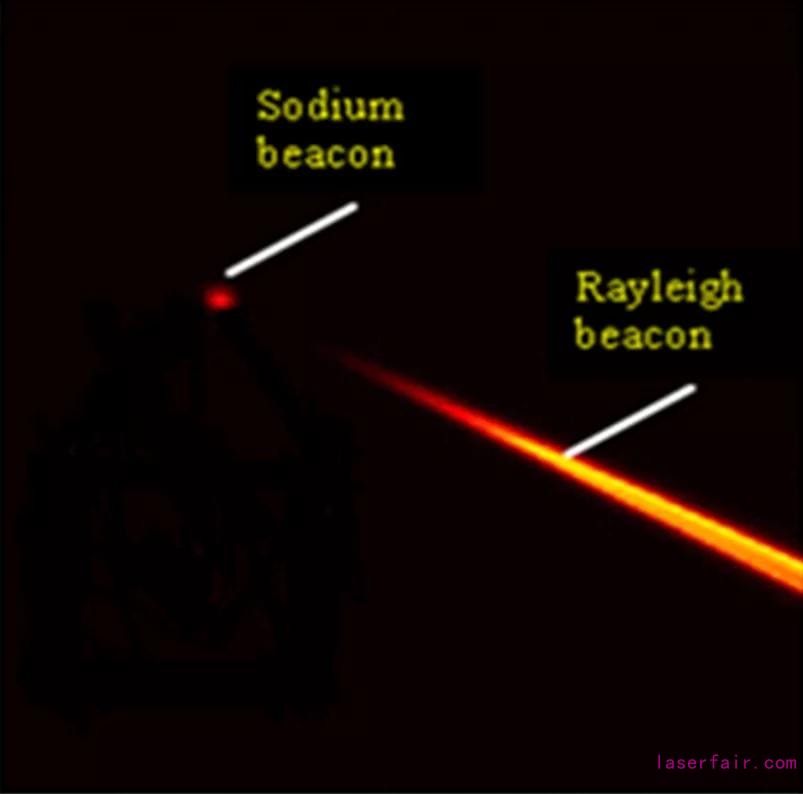

用高靈敏度可見光CCD可拍攝到鈉導星標志性“驚嘆號!”圖像(圖3)。圖中的亮黃色光柱是近程20 km以內大氣散射泵浦激光的瑞利回光,稍暗的圓點是泵浦激光在90 km高空中激發出的導星。

圖3 旁路相機探測到的鈉導星“驚嘆號!”圖像

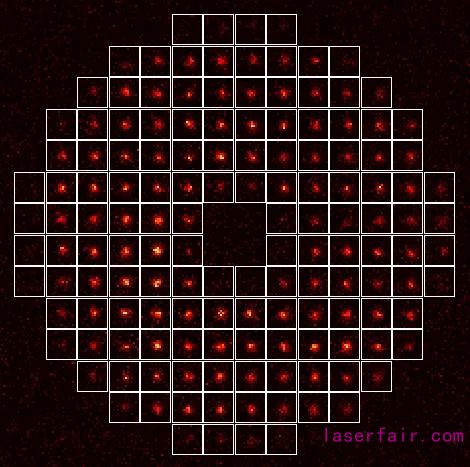

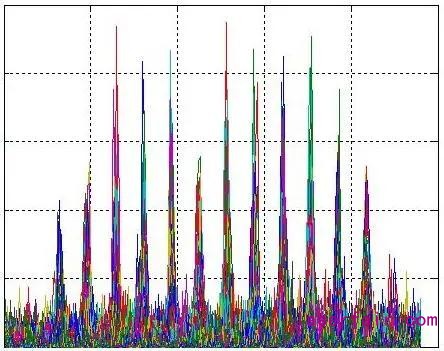

通過時序選通,屏蔽近程瑞利回光,獲得了單幀鈉導星的典型回光點陣平面圖及其剖視圖(圖4)。

圖4 旁路相機探測到的鈉導星典型單幀回光點陣平面圖和剖視圖

通過調整泵浦激光參數,對鈉導星回光進行采集分析,取得了高能量多縱模百微秒脈沖鈉導星激光泵浦大氣鈉層的一系列回光強度數據,研究了偏振選擇、雙線激發以及線寬展寬等多種泵浦模式下的回光強度。

實驗結果表明,在同等泵浦功率密度條件下,采用雙線圓偏光泵浦鈉層可獲最強的導星回光。圓偏光泵浦回光強度約為線偏光的1.5倍;雙線泵浦回光強度達到了單線泵浦的2倍;譜線展寬條件下的回光強度可達自然線寬時的1.5倍。

總結與展望

精密控制泵浦激光譜線是獲得鈉導星穩定回光強度的重要手段,基于圓偏光雙線展寬泵浦的鈉導星工作模式是實現鈉層原子高效激發和獲得高亮度回光的有效途徑。

項目團隊未來將在較好站址進一步開展鈉導星回光探測科學試驗,結合相關技術措施,提高有效回光數據儲備,探索和驗證與鈉層原子速度群吸收截面更加匹配的泵浦激光譜線精密可控參數,進一步提高導星高效激發技術。

課題組介紹

中物院應用電子學研究所、中科院光電技術研究所的項目團隊依托于國家高技術研究發展計劃,致力于開展激光鈉導星技術研究并取得了豐富研究成果。從“十一五”期間探測到鈉導星定性回光圖像,到“十二五”的長脈沖鈉導星回光特性實驗,再到“十三五”的多泵浦參數激勵的導星技術驗證,技術團隊在開展高效激發鈉導星物理研究和技術路線探索的道路上不斷取得進展,突破了高信噪比微光回光同步探測技術、鈉導星大氣聚焦非等暈性測量技術,驗證了脈沖型鈉導星波面應用于大氣自適應光學校正的可行性;“十二五”研制出當時世界上最高輸出功率的81W鈉導星激光器,為進一步開展高亮度鈉導星技術研究提供了保障。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們