日前,探維科技宣布已完成數千萬元人民幣的PreA輪融資,清控銀杏是本輪獨家投資方。本輪融資主要用于第一款激光雷達產品Tensor-Pro的量產交付、下一代激光雷達的研發。

探維科技成立于2017年底,成立伊始就獲得了華控基石基金過千萬人民幣的天使輪投資,主要業務專注于研發固態激光雷達設備和圖像融合的三維環境感知解決方案,可應用于自動駕駛的車載和智慧交通等場景。

在車載場景,探維科技的激光雷達可裝載于汽車廠商的L3-L4級自動駕駛量產車、低速自動駕駛物流車和掃地車、港口無人車、礦用無人車、倉儲AGV等;而在智慧交通場景,其激光雷達可以提供路側的車輛檢測、識別,行人識別等功能,為智慧交通和車路協同系統提供環境感知功能。

探維科技創始人兼CEO王世瑋是清華大學精儀系博士、美國亞利桑那大學訪問學者,在精密光學測量和微納制造方面有多年研究經驗,曾就職于中國信息通信研究院,參與制定多項車載設備的國家標準;聯合創始人吳冠豪是清華大學精儀系副教授和博導,是激光雷達領域專家,現任全國光電測量標準化技術委員會委員, 中國計量測試學會計量儀器專業委員會委員,已獲授權國家發明專利 20 余項。

為什么要做固態激光雷達?

目前,國內的禾賽科技、速騰聚創等眾多激光雷達廠商已經出貨的機械式激光雷達,以16線、40線、64線產品為主,并不斷往更高線束產品迭代。而激光雷達鼻祖Velodyne早在2018年就發布了當時全球分辨率最好、探測距離最遠的128線雷達。

但不可否認的是,機械式激光雷達雖然技術相對成熟,但制造調試過程繁瑣、生產周期漫長、價格昂貴、電子元器件太多導致難以通過車規驗證、機械旋轉部件在真實行車環境下可靠性不高,難以支持主機廠等客戶實現自動駕駛的大規模量產。

因此,越來越多激光雷達廠商開始研發固態激光雷達,以滿足自動駕駛普及的要求:大規模、低成本、車規級。固態激光雷達的優點包括:系統結構簡單、易于量產、成本低、環境穩定性好、對車載系統的溫度和振動的適應性強。

但目前,無論是MEMS的混合固態方案,還是Flash和OPA路線的純固態方案,絕大部分公司的技術開發仍處于樣機階段,還沒有技術成熟度高、性能好、供應鏈穩定的固態激光雷達產品進入量產階段。

這成為探維科技切入市場的一個核心競爭點。該公司從2017年成立之初就選擇專攻固態激光雷達,開始研發Tensor系列激光雷達,今年4月,探維的Tensor-Pro固態激光雷達產品就已經完成量產,陸續完成交付超過千臺,年產量也已經達到5000臺。

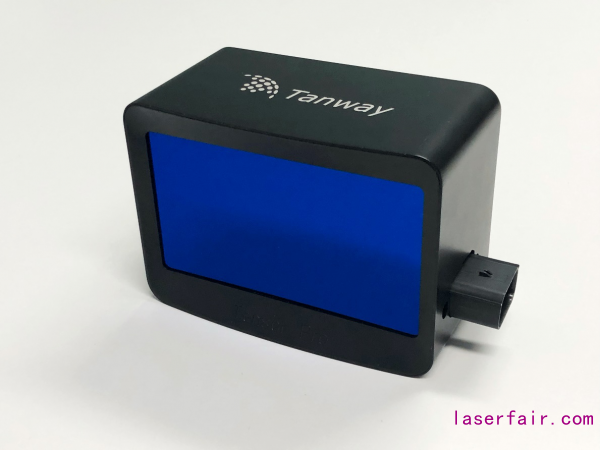

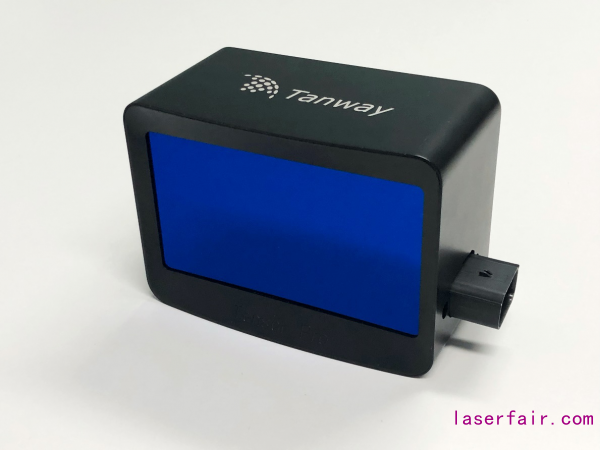

探維科技稱,Tensor-Pro是具有完全自主知識產權的16線三維固態激光雷達,基于微振鏡掃描的技術路線,能夠對周圍目標物進行TOF測距,生成帶有位置深度信息的三維點云,實現對周圍環境的快速、精確感知,且具有探測距離遠、測距精度高、分辨率高、環境穩定性好等優點。比如,這款雷達可以識別和檢測到200米以外的車輛和100米外的行人,分辨率和有效探測距離已經接近于甚至超過了32線的機械式激光雷達。

Tensor系列激光雷達

為什么能率先實現量產?

探維之所以能在短短3年內實現量產交付,與團隊過往的技術積累有密切關系。

探維科技是中國最早擁有固態激光雷達、國產化芯片化TOF測量和硬件級圖像融合技術的企業,核心團隊來自清華大學精密測試技術及儀器國家重點實驗室,從2008年起承擔國家自然科學基金“星載測繪激光雷達項目”,開始研發激光雷達,應用于航天系統。

“當時我們在學校做的就是完全自主研發的方案,考慮到禁運等問題,我們一開始就避免使用價格高昂的進口器件,固態方案也避免了復雜的人工裝調。這種國產化的方案給我們帶來很大的成本優勢。”吳冠豪表示。

吳冠豪告訴36氪,他們在清華大學的研發團隊早在多年前就提出了硬件級的圖像“前融合”方案,領先同行。現在學校團隊和公司在北京市科委專項的支持下,已完成原理樣機,分辨率有了質的飛躍。相比之下,業內很多自動駕駛系統仍然還是采用激光雷達和攝像頭分別感知信息,再通過后期軟件處理,進行圖像“后融合”,在效率和成本上都不及“前融合”方案。

這種成本優勢也反映在其產品定價上。王世瑋告訴36氪,根據現在的量產情況,他們固態激光雷達的單價在得以突破到萬元以下,是同等性能機械式激光雷達價格的一半。只有這樣的高性價比,才能讓客戶有意愿用探維科技的激光雷達替換原來使用的雷達。

目前落地成果如何?

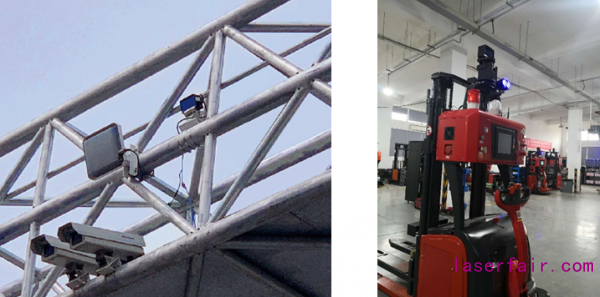

王世瑋提到,探維的Tensor系列激光雷達,從產品設計的理念上就是要發揮其固態技術方案高性能、低成本、易量產的優勢,主打最具量產和商業化落地機會的自動駕駛應用場景。目前,Tensor系列激光雷達已經完成大量的客戶測試和驗證,應用場景覆蓋L3級乘用車商用車、L4級低速自動駕駛、工業AGV、無人叉車和車路協同等領域。而在工業低速自動駕駛場景和新基建領域,已經有很成熟的激光雷達量產需求,在客戶的測試車型從Demo走向量產的過程中,探維的固態激光雷達具備明顯的價格優勢和產能優勢。

高速公路車輛檢測和無人叉車應用案例

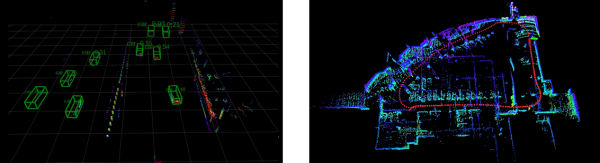

激光點云目標識別和SLAM效果

目前,探維已經完成了第一階段的量產產線建設。憑借Tensor系列優秀的易量產特性,探維的流水產線每20分鐘就能完成一臺激光雷達的組裝、標定和測試,每天可向客戶交付多達幾十臺的激光雷達設備。

激光雷達生產和測試產線

王世瑋表示,同等條件下,這種量產效率在機械式技術路線和其他現有的固態技術路線上都是無法想象的。探維科技已經開始規劃按照車規標準建設的大規模量產產線,目標在2021年將年產能提高到50k以上,并且嚴格按照汽車行業的規范建立研發、生產、供應鏈管理和質量控制等一系列體系。

探維激光雷達批量交付情況

公司未來規劃是什么?

談及激光雷達未來的價格下降趨勢,王世瑋表示,當搭載L3級自動駕駛功能的汽車達到新車比例的5%-10%時,他們的激光雷達交付量能達到每年10萬臺,那時候單價有望降到1000人民幣左右。

今年年底,探維科技計劃開始給客戶交付下一代的高分辨率固態激光雷達產品Scope系列,分辨率可達64x1200,測距范圍達300米,精度為2厘米,視場角為25x120度,產品將在保留探維技術路線“低成本”“易量產”“車規級”特點的同時,為用戶提供更加高清的激光點云和更遠的目標探測距離。

探維下一代高分辨率激光雷達Scope

王世瑋介紹,探維科技的主要收入來源是激光雷達的批量銷售,以及激光點云數據處理服務,今年預計營收1500萬-2000萬人民幣,明年預計營收5000萬人民幣,并有機會實現盈利。到2022年,該公司計劃將激光雷達產品搭載在量產車型上,并實現超過2億人民幣的收入。到2023年,營收預計可達5億人民幣。屆時,國內激光雷達的市場規模有望達到50億-100億人民幣。

在市場規模方面,探維科技預測,2021年,激光雷達有望搭載在3萬臺國產量產車上;到2022年,全球激光雷達市場規模將達50億美元;到2035年,車載激光雷達市場將突破800億美元。

談及本次PreA輪的投資邏輯,清控銀杏虞力博士說,隨著自動駕駛技術的快速發展,車載、工業和車路協同的應用場景也日趨成熟,高精度三維環境感知技術面臨著進一步降低硬件成本的需求。目前激光雷達作為系統中最為關鍵的傳感器,仍然消耗了大量的硬件成本和失效模式,傳統機械式雷達又難以達到車規和量產的要求,激光雷達行業面臨著巨大的市場空間和機會。

“探維科技的創始團隊全部來自清華大學精密測量與儀器國家重點實驗室,是一家真正基于清華核心技術的激光雷達創業團隊。團隊從2008年開始從事星載測繪激光雷達系統的開發,陸續完成了固態激光雷達系統和圖像融合技術的開發,完成了高精度的TOF測量技術,成功擺脫了對進口高端芯片的依賴,并在激光雷達系統上實現了衛星級別的環境穩定性,為車載激光雷達產品的開發奠定了寶貴的技術基礎。”虞力表示。

未來繼續看好探維科技發揮固態激光雷達低成本、易量產的優勢,繼續深耕工業、物流、路側應用,布局車規級激光雷達的升級和量產,全面完成對機械式激光雷達的應用替代,成為國內外領先的車規級量產車載激光雷達供應商。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們