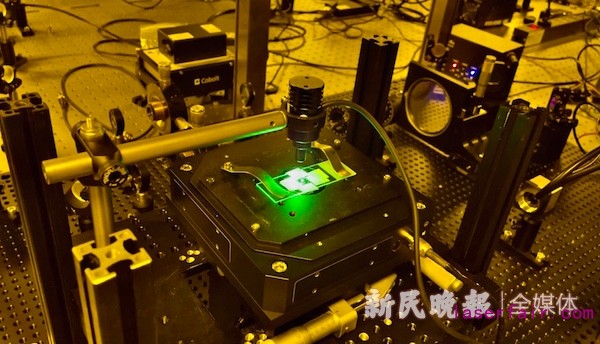

圖說:上海理工大學顧敏院士 團隊創新開發亞衍射光學寫入技術 來源/新民晚報實習生 陳曉 攝

28000張藍光光盤的儲存量大約有700太字節(TB),這些海量數據將能夠全部存儲進一張直徑僅為12厘米的光盤。今天凌晨3時,《科學(Science)》雜志子刊《科學進展(Science Advances)》上發表了上海理工大學未來光學實驗室人工智能納米光子學中心顧敏院士團隊的一項科研進展——《基于上轉換共振能量轉移的納米級光學寫入技術(Nanoscale optical writing through upconversion resonance energy transfer)》,團隊創新開發的亞衍射光學寫入技術,能將“光之筆”落到精細如同頭發絲萬分之一微小的記錄點,大大突破現有數據密度極值,可以生產目前最大存儲容量的光盤。這項技術將可應用于下一代納米光子器件所需的碳基納米級光刻。

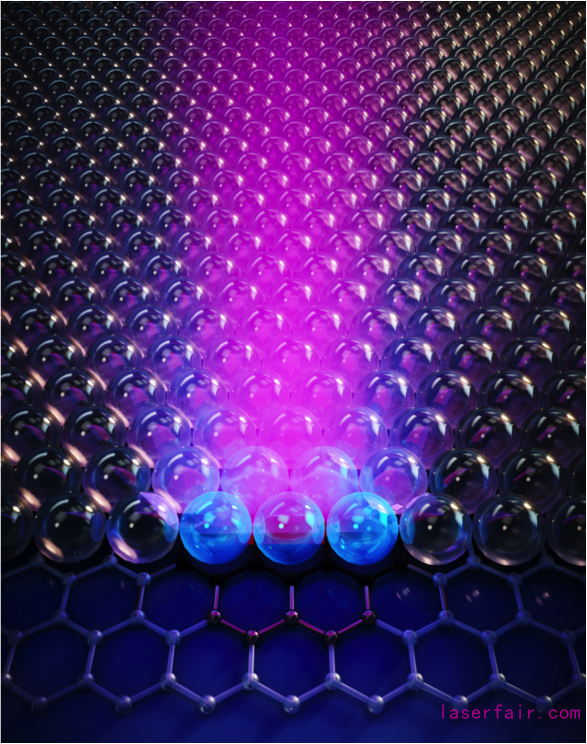

圖說:納米復合材料構成與激光寫入過程 來源/采訪對象供圖

據預測,到2025年全球生成的數據總量預計達到175澤字節(ZB),據工信部消息,僅今年春節7天假期我國移動互聯網流量就達到了357.3萬太字節,比去年增長了23.4%。信息存儲需求不斷增長,然而大數據中心能量消耗巨大(約占全球電力供應的3%),當前普遍使用的磁記錄硬盤驅動器的存儲容量有限且使用壽命只有3至5年。因此,壽命長、能耗低、成本低的光儲存技術備受期待。然而這項始于20世紀70年代的技術受到光本身的衍射特性限制,盡管已有巨大發展,數據密度難以突破,光盤存儲容量仍然被限制在幾個太字節。

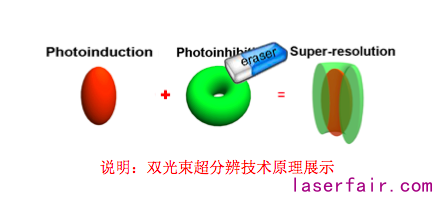

上理工教授張啟明介紹,團隊研發了一個全新的全固態、超低能量、超分辨光刻技術,開發制備一種摻雜鑭系元素(稀土元素之一)的納米復合材料顆粒,并結合氧化石墨烯,能夠有效縮小記錄點尺寸,突破密度上限;而同時也能夠實現低功率的納米級信息位光學寫入,這意味著無需昂貴笨重的脈沖激光器,電腦光驅那樣的連續波激光器就夠用了,大大降低了成本,器件壽命也將延長。

圖說:上海理工大學人工智能納米光子學中心實驗室 來源/新民晚報實習生 陳曉 攝

“我們始終瞄準降低能耗、提升壽命的方向,堅持著光儲存技術的推進。目前的工作完成了‘0-1’的階段,為下一代光信息存儲技術提供了一種全新的方案,但這是不夠的。”顧敏院士說,“我們已將單點寫讀能量降低了100倍,接下來還要降低百倍,同時還要進行工程樣機的研發,才能將這項大容量光數據存儲技術真正從實驗室推向應用。”

該研究由上理工顧敏院士團隊與澳大利亞皇家墨爾本理工大學、新加坡國立大學劉曉剛教授團隊聯合開展,研究的實驗工作由上理工博士后西蒙尼·拉蒙(Simone Lamon)完成。據悉,該技術也適于光盤的低成本批量生產,為解決全球數據存儲挑戰開辟新途徑。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們