繼第四代同步輻射光源之后,科學家正在挑戰新紀錄。2月25日《自然》雜志上線的一篇論文中,研究者實驗展示了一種新型粒子加速器光源原理,該原理被稱為“穩態微聚束”(steady-state microbunching,SSMB)。

基于SSMB原理,能產生高功率、高重頻的相干光,波長可涵蓋從太赫茲到極紫外波段。SSMB光源有望為光子科學研究提供新機遇。“這篇文章是我們團隊幾年努力的結晶,也是加速器領域的一個重大突破。”論文通訊作者之一、清華大學工程物理系教授唐傳祥告訴《中國科學報》。

相對論性帶電粒子偏轉時會輻射出光,最先在電子同步加速器上發現,所以該輻射被稱為同步輻射。人們從上世紀40年代開始制造并利用同步輻射光源,服務于物理、化學、生命科學、醫學等領域的用戶。數十年間,同步輻射光源不斷升級,中國的“上海光源”即第三代同步輻射光源,與“上海光源”同處一個園區的X 射線自由電子激光試驗裝置則為第四代。

SSMB光源則兼具第三代和第四代光源的特點:既能保持高重復頻率,又有類似激光強相干輻射的特性。論文第一作者、清華大學工程物理系博士生鄧秀杰介紹說:微聚束可以輻射出強相干光,為了實現高重頻、達到高平均功率,微聚束在儲存環內還要能穩態保持,此即“穩態微聚束”的由來。

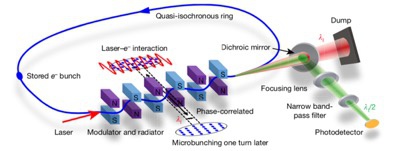

SSMB原理驗證實驗示意圖,儲存環周長為48米。(圖片來源:《自然》)

SSMB原理驗證實驗示意圖,儲存環周長為48米。(圖片來源:《自然》)

研究者在該論文中首次驗證了SSMB的工作機理。研究組利用波長1064納米的激光操控儲存環中的電子束,使電子束繞環一整圈后形成微聚束,并輻射出高強度的相干光。

審稿人意見稱,該研究“展示了一種新的方法論”,“必將引起粒子加速器和同步輻射領域的興趣”。

SSMB的概念最初由清華大學杰出訪問教授趙午及其博士生提出。本次論文展示的實驗,由唐傳祥與趙午發起,清華大學、亥姆霍茲柏林材料和能源中心以及德國聯邦物理技術研究院(PTB)合作,在PTB的計量光源上完成。唐傳祥研究組負責理論分析、物理設計及激光系統開發,并與合作單位進行實驗。

目前,清華SSMB研究組已向國家發改委提交“穩態微聚束極紫外光源研究裝置”的項目建議書,申報“十四五”國家重大科技基礎設施。

相關論文信息:

https://doi.org/10.1038/s41586-021-03203-0

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們