用激光在納米尺度打印一層特殊的神經網絡,這層“超級薄膜”就能讓普通的圖像傳感器具備“識圖”的智能,而且還是低功耗的。

近日,上海理工大學未來光學實驗室人工智能納米光子學中心顧敏院士團隊在《光:科學與應用》(Light: Science and applications)雜志上發表論文“CMOS集成納米打印高神經元密度近紅外推理感知器”(Nanoprinted high-neuron-density optical linear perceptrons performing near-infrared inference on a CMOS chip),提出了納米加工技術領域“全光推理全息納米結構”研究方案,這項研究讓“識別”可以在一只鏡頭上“離線”實現。

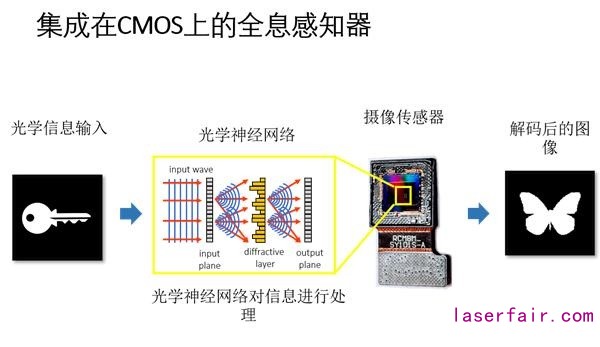

論文第一作者、上海理工大學特聘研究員艾蓮娜·高伊(Elena Goi)博士介紹,目前被廣泛應用的人臉識別功能首先由傳感器收集人臉光學信息,發送到計算機轉化為電子信息再進行數據分析與輸出,而團隊自主研發的激光納米打印技術,在可見光和近紅外波段制備了一種全新的全息感知器,可以將AI光學器件直接集成到現有的成像傳感器中,省略了傳統方式“光到電”的轉換過程,并且實現智能推演。

這項技術與毫米波、微波等波段運行的衍射設備和集成光子硬件相比,算力提高了6個數量級;在單層納米尺度每平方厘米部署超過5億個神經元,密度達到人類大腦神經元的1/400。在實驗中,新器件經過學習訓練后能分辨手寫字母和鑰匙、蝴蝶等圖像。這項技術意味著光學信息處理直接在光域內完成,未來將在安檢、醫療影像、智能駕駛、衛星圖像處理等領域帶來占用空間更小、能耗更低、成本更低的智能光電器件。

“相當于在成像傳感器上放置量身定制的、針對特定任務的智能眼鏡,可以在CMOS檢測到傳入的光學信息之前對這些信息進行處理。”顧敏提到,這項研究首次通過實驗證實了近紅外的光學智能推演,進一步創新機器學習算法、增強光機器學習,未來智能成像設備、光保真技術(Li-Fi)、安全訪問系統等新應用都將應運而生。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們