2021年全國兩會拉開序幕,第十三屆全國人大代表、華工科技產業股份有限公司董事長馬新強在今年的議案中再度建議:進一步推進高端裝備制造業發展。

打開鳳凰新聞,查看更多高清圖片

裝備制造業是國之重器,近年來,在國家政策的支持下,我國高端裝備制造業已初具規模。然而,作為高科技型制造業企業的“領頭人”,馬新強深知,與西方發達國家相比,中國高端裝備制造業發展依舊存在不少短板:中低端制造裝備產能過剩與先進制造裝備供應不足導致的結構性失衡;發達國家的技術封鎖;產業集群價值鏈銜接不緊密;高端人才吸引力不足等。

馬新強認為,唯有自主創新,才能不斷突破前沿、空白技術,在國際競爭中站穩腳跟。因此他在本次兩會議案中提出,希望國家進一步加大對高端裝備制造業的支持,并建議組建國家高端裝備制造業技術研究院,統籌協調相關主體加快核心技術攻關;立體化完善促進行業發展的財稅政策;支持企業依托產業集群、創新中心,促進新技術與高端裝備制造業交叉滲透;充分發揮大企業的產業組織作用,打通產業鏈,構建產業生態體系;推動行業重組,培育具有國際競爭力的大企業大集團。

作為全國人大代表,馬新強多次在議案中呼吁推進高端裝備制造業發展,如此“執念”到底有何緣由?這還得從華工科技激光裝備二十余年發展“進化論”說起……

初創期:“曲線救國” 師夷長技以自強

20多年前,當西方發達國家激光技術應用已“遍地開花”時,在中國,這“一束光”仍是實驗室里的“陽春白雪”。科技成果轉化慢、產業規模嚴重不足,激光加工占國內加工業比例不足1%。

1996年

面對發達國家將激光裝備賣到70億美元,華工科技初創者們望而興嘆,下定決心要將在實驗室沉淀了30余年的激光技術“帶出去”,實現真正的產業化。

1997年

華中理工大學“激光加工國家工程研究中心”轉制成為武漢華工激光工程有限責任公司,馬新強任總經理。堅持以市場為導向,“產學研”結合一年后,公司利潤增長了392%,華工激光出品的激光裝備賣了200萬人民幣,代表中國最高水平。

1999年

華工科技產業股份有限公司成立,次年在深交所上市,成為華中地區第一家以激光為主業的上市公司。然而,國產激光裝備中的核心、關鍵技術仍掌握在發達國家手中,技不如人之下,只能眼睜睜看著國內市場被大量涌入的海外知名激光公司主導。

2000年

對國內激光企業來說,單靠自身摸索、積累研發核心技術,成本高、周期長。“曲線救國”思路下,華工科技決定通過海外并購引進國際先進激光技術。當年,華工科技收購全球排名第三的激光切割系統制造商澳大利亞ACS公司,并將“Farley”和“Laserlab”兩大國際知名品牌的激光切割及等離子切割技術引進國內,借以快速趕上先進國家的激光研究、應用水平。

2004年

經過四年的技術消化吸收,中國首臺高功率激光切割機在華工科技誕生。

2005年

華工科技研制的國內首套數控激光切割機出口北美,包括新加坡、韓國在內的海外客戶也慕名前來。同年,承擔三峽發電機的東方電機首次采用華工科技的激光裝備切割出了重達1300噸的整臺發電機轉子磁軛沖片,達到國際先進水平。

突圍期:招才引智 開放式創新實現從零到一

國產激光裝備雖已打開國際市場,卻仍未打破“集成”怪圈。馬新強認識到,必須實現光源等激光裝備核心零部件的自主研發,唯有不斷創新才能有底氣參與競爭。

2008年

華工科技引入光纖激光器高端人才,成立銳科激光,率先實現從低功率到高功率激光器的產業化。產品推出初期,華工科技甘當“試金石”,通過雙方緊密合作不斷提升產品質量,如今,銳科激光光纖激光器無疑稱得上是“國貨之光”。

2009年

引入紫外激光器專家,從零開始,困難重重之下一步步突圍,于2010年生產出國內首臺紫外激光器,為高端激光裝備配上“中國芯”,一經推出,國外產品迅速降價,從此中國人使用固體激光器不需再從海外高價購入。此后在納秒、皮秒、飛秒等高端激光器領域,華工科技逐一獲突破,堪稱中國激光器發展史上的佳話。

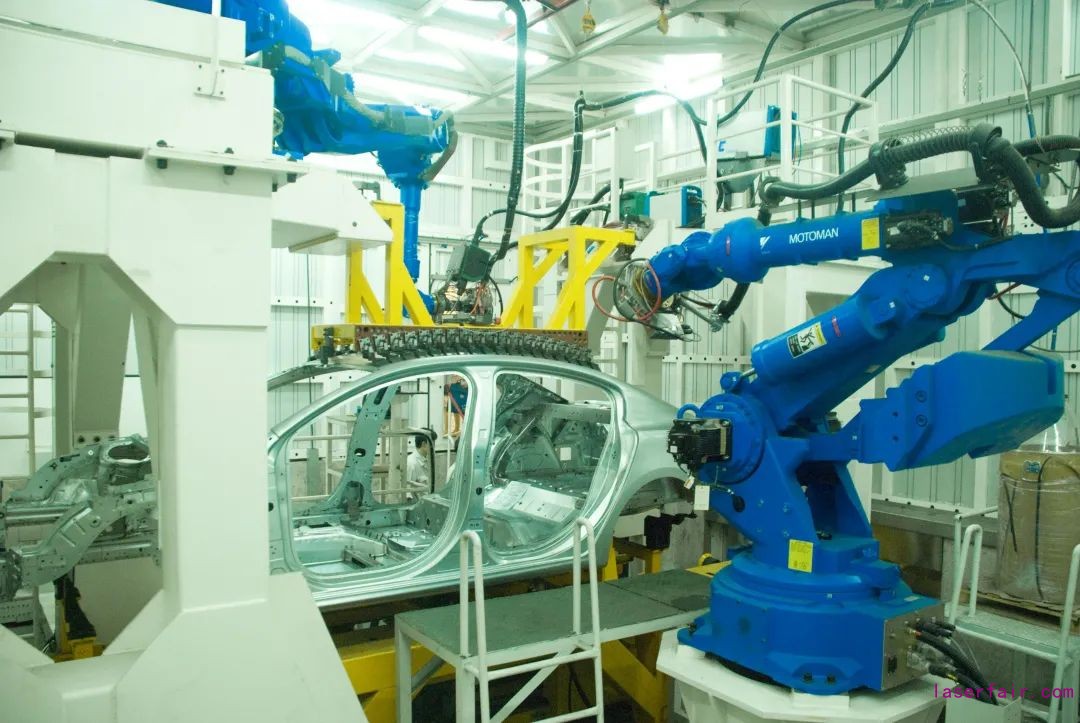

同年,國家發布《汽車產業調整和振興規劃》,華工科技與華中科技大學和神龍汽車組成“鐵三角”,強強聯合推出國內首條白車身激光自動化焊接生產線,產線穩定性、可靠性及擴展性全面超越國外同行。如今在該汽車白車身激光焊接領域,華工科技市場份額達約占90%。

2012年

自主研制的“高速、高精、大幅面坡口切割加工技術與設備”項目,獲湖北省科技進步一等獎;國內激光首套激光三維遠程焊接系統面世;全自動化數控激光切管生產線達到國際領先水平。

2015年

聯合華中科技大學、神龍、通用等多家下游車企共同自主研發,華工科技參與的“汽車制造中的高質高效激光焊接、切割關鍵工藝及成套裝備”項目,獲“國家科技進步一等獎”。憑借過硬的技術,華工科技進入對質量要求出名嚴苛的日系車企,43秒激光焊接一輛車,是其首次采用激光技術焊接白車身。

2017年

MARVEL6000系列全新一代數控光纖激光切割機面世,核心光源自主制造,切割速度、厚度媲美進口設備的同時,價格僅為進口設備的一半。

同年,公司承擔的國家十三五重大研發專項《工業級皮秒/飛秒激光器關鍵技術研究及產業化》項目在科技部組織的年度評估會上獲優秀評審項目。

2018年

飛秒激光器重磅亮相,種子源等核心部件實現自主研發制造,7秒內可完成一塊全面屏切割,使用成本降40%;

響應客戶需求,不斷進行技術升級,MARVEL系列萬瓦級數控光纖激光切割機,國產核心光源矗立萬瓦時代。再過兩天,2萬瓦超高功率激光切割設備也將在華工科技智能裝備制造產業園亮相;

實現三維五軸激光器及切割頭核心部件自主研發,價格僅為國外進口設備的70%左右。設備在疫情期間被客戶大量采購,用于全順負壓監護型救護車生產,目前市場占有率全球第三,國內第一;

應智能制造之需,二次開發激光裝備操作系統,新一代高速數控系統FARLEY-ANCA系統擁有自主知識產權,充分發揮“智”造的力量。

轉型升級期:延伸創新鏈 “激光+智能制造”提供整體解決方案

早在2010年,華工科技就提出“向高端制造、服務型制造”轉型戰略,提高產品附加值,延伸價值鏈。

2019年至今

2019年,華工科技成立智能制造事業總部,整合旗下華工激光與華工賽百軟硬件資源,以“激光+智能制造”整體解決方案,賦能橋梁、船舶制造及工程機械等傳統制造行業轉型升級,打造了國內首個面向橋梁行業智能工廠解決方案、國內首個管件行業智能工廠等多個標桿智能制造解決方案示范樣板點。一月以來,華工科技智能制造訂單同比增長70%。

從勢單力薄到創新突圍再到轉型升級,一路走來,華工科技產業報國的赤子之心從未更改;以市場為導向、以客戶為中心之心從未更改。

未來,公司將聚焦“三新兩化”:新能源、新基建、新材料;汽車新四化、工業數智化等關鍵賽道重要場景,開展多層次開放式創新,推動構建全聯接、全感知、全智能世界。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們