馬新強精彩觀點:

● 當前我國制造業主要面臨四個方面的問題,比如產業集而不群現象依然十分突出

● 建議面向集成電路、柔性顯示屏、新能源、汽車制造等戰略性新興產業,開發一批高精密、高速、高效、柔性基礎裝備。

● 創新效能的提升最核心的就是要堅持需求導向、問題導向,而不是論文導向、職稱導向。

剛剛過去的一年,對于華工科技(000988,SZ)是考驗重重的一年,這些考驗包括來自疫情的沖擊、國內外貿易環境的變化、以及公司正在推進的校企改革。

但華工科技交出了一份不錯的答卷。“2020年,雖然華工科技身處疫情中心,但仍然取得了業績增長。”作為全國人大代表,馬新強的身份還包括華工科技掌門人、行業專家。也正因如此,就我國裝備制造業的發展等方面,馬新強今年提交了涉及“進一步推進高端裝備制造業發展”等方面的三份建議。

“制造領域仍然存在明顯的供需矛盾。”近日馬新強接受《每日經濟新聞》記者專訪時表示,當前我國制造業仍然面臨四個方面的問題,其中之一就是中低端制造裝備的產能過剩和先進制造裝備的供應不足,從而導致供給側結構性失衡。

“智能制造已是大勢所趨。”對于企業從制造到智造的轉型,馬新強建議企業首先要做的是梳理流程,優化組織架構;同時,企業高層必須有堅定的決心,并制定完整的戰略。

馬新強。圖片來源:受訪對象提供

談制造業:

中低端制造裝備產能過剩,先進制造裝備供應不足

NBD:今年全國兩會,你提出了關于進一步推進高端裝備制造業發展的建議。請問你認為當前我國制造業面臨哪些問題以及如何改進?

馬新強:當前我國制造業主要面臨四個方面的問題:

一、制造領域仍然存在明顯的供需矛盾,主要體現在中低端制造裝備的產能過剩和先進制造裝備的供應不足而導致的供給側結構性失衡。

二、要想通過自主創新不斷突破前沿、國內空白領域,那在高端裝備制造行業中,創新的投入至少要占到銷售收入的8%以上。而部分中國企業甚至根本沒有這么高的毛利率,再加上成本的持續、稅費高于其他產業,(都)進一步壓低了利潤。企業保生存的需求大于創新需求。

三、產業集而不群現象依然十分突出。近年來,在政策的推動下,雖然涌現了不少“產業集群”,實際上關聯度并不高,價值鏈銜接也不緊密。

四、高端裝備制造業具有跨學科、跨行業特點,更加倚重知識、技術、專業化的人力資源,但是裝備制造業因行業利潤率低,薪酬較之互聯網、金融行業不具備吸引力。同時,互聯網、金融行業因其更易實現個人財富與聲望的增值而令高素質人才接踵而來,這是裝備制造企業所不具備的。

基于此,今年我建議:持續加大對工業基礎裝備項目支持力度。進一步完善工業基礎裝備所需的生態環境,搭建平臺支撐產業發展。繼續加大對工業基礎裝備科技創新支持力度,并進一步強化企業創新地位和主導作用,從科研項目、資金等方面進一步加以傾斜。面向集成電路、柔性顯示屏、新能源、汽車制造等戰略性新興產業,開發一批高精密、高速、高效、柔性基礎裝備。

另外,立體化完善促進高端裝備制造業發展的財稅政策。建議組織裝備制造企業認定,對于認定為國家重點裝備制造的企業,可以參考集成電路行業、軟件行業所得稅優惠政策,3年免征所得稅或者減半征收企業所得稅。對企業直接用于員工培訓、教育、科研的公益性捐助或在大學設立高端裝備制造業人才獎學金的費用,允許稅前全額扣除。高端裝備制造業最寶貴的資產是人才,對引進的高端技術人才視戰略意義實現一定的個人所得稅減免。

NBD:華工科技于2019年成立了智能制造事業總部,請問智能制造布局對于公司影響如何?結合公司經驗,請問企業從制造到智造轉型,可以從哪些方面入手?

馬新強:在我們國家高質量發展的背景下,新一代信息技術、人工智能等新興技術蓬勃發展,包括用工問題、新冠疫情的催化,各個產業都在追求生產效率與成本的進一步優化,智能制造已是大勢所趨。

華工科技三年前開始探索智能制造整體解決方案,在橋梁、工程機械、管件行業樹立了標桿案例。這對于華工科技的影響主要有三個方面:一是進一步增強了和客戶的粘性,我們為客戶提供的服務不僅僅在制程階段,價值鏈上下游都得到了延伸;二是整合更多的資源,初步建立起共贏生態圈。我們做智能制造整體解決方案,不一定所有的產品都由我們來提供,我們需要聯合優秀的生態伙伴一起完成,通過擴大“朋友圈”,公司創新的實力也得到了提升;三是華工科技核心業務協同力度加大,通過在華工科技層面成立智能制造事業總部,通過平臺建設促進了信息、資源共享,把核心業務的產品充分整合了起來。

從制造到智造,大家可能首先想到的是信息化,事實上最先開始的應是梳理流程,優化組織架構。流程不梳理、不優化,你上了信息化,數據就是亂的、錯的,這是很關鍵的一步。當然,更為重要的是智能制造轉型是“一把手工程”,企業高層必須有堅定的決心,并制定完整的戰略。

談科技創新效能:

核心是堅持需求導向,而不是論文導向

NBD:近期科技部部長王志剛指出,我國創新體系整體效能不夠高,高校、科研機構、企業怎樣形成一個完整的創新體系等,需要不斷提升或者改進。華工科技曾長期是一家高校背景企業,也是一家科技企業,請問你對此有何建議?

馬新強:創新效能是未來技術和產業競爭決勝的關鍵,創新效能的提升最核心的就是要堅持需求導向、問題導向,而不是論文導向、職稱導向。

基于此,大學、研究機構立足的是科學本身的邏輯,去探索前沿領域,獲取新知。企業則需要從市場的需求出發,有效配置各類創新資源,從而將產品、技術商業變現,持續產生創新動能。

我們必須要強化企業,特別是龍頭企業在創新體系中的主體地位。負責技術、產品商業變現,產生直接經濟價值的是企業。企業最了解市場需求、行業趨勢,要充分發揮大企業的產業組織作用,圍繞打通產業鏈、構建產業生態體系,促使大企業與中小企業之間形成更緊密的新型產業合作關系。支持龍頭企業強化產業鏈上下游資源整合和供應配套,帶動一批中小配套企業協同發展;在戰略性、基礎性領域,推動地理位置相鄰的大中小企業與高校、科研院所、金融機構圍繞先進技術領域融合共生,形成產業高度集聚和分工協作合理的產業集群,引導集群內不同類型主體迅速參與到研發、設計、生產、物流和服務等環節之中。

NBD:新冠疫情發生以來,目前公司業務恢復情況如何?海外疫情反復情況下,公司海外業務目前進展如何?

馬新強:隨著國內疫情的控制,去年4月初,公司產能、物流全部恢復,各項業務運營走向正軌。雖然海外疫情仍在波動,但我們追求增量發展的決心不變。

基于公司10余年來的市場網絡布局,加之網絡營銷的推進, 我們在歐洲、日韓、東南亞等地區的品牌美譽度顯著提升,去年國際銷售增長30%,今年截至目前增長了133%。

同時,新冠疫情在全球的蔓延使得海外許多企業的運營情況、財務情況遭受了巨大的沖擊,這也為我們提供了很好的收購和并購機會。我們也在尋找一些具有協同效應的標的公司,提升競爭優勢。當然,當前全球經濟的不確定性、供應鏈區域化、海外投資政策變化等因素的客觀存在,我們仍需做好風險管控和合規管理。

國內市場始終是我們的戰略基點,現在我們國家在新基建、新材料、新能源、汽車新四化、工業“數智化”這些領域市場空間廣闊,這也是華工科技需要重點發力的賽道。同時,我們要通過國內大循環不斷地錘煉產品、解決方案,讓我們更有實力參與國際競爭,成為全球市場中不可或缺的一部分。

論公司未來:

完善長效激勵機制,布局更高速率光模塊產品

NBD:控股股東股權轉讓完成后,從管理體制和業務布局等多方面,公司將面臨哪些變化?

馬新強:校企改制之后,公司將從高校背景的企業轉變為全面市場化企業,這為公司未來幾年發展至少打下了兩個基礎:一是治理結構的優化大大提升了決策效率,二是一直制約公司長期發展的激勵機制問題也有了突破。核心骨干參與到持股平臺,將公司發展與核心骨干利益深度綁定。下一步我們還將完善長效激勵機制,讓更多的員工通過自身努力,享受公司發展成果。

今年1月,我們召開了年度經營工作會,發布了新的愿景、使命。華工科技新愿景為“參與構建全聯接、全感知、全智能世界,成為全球有影響力的科技企業”。

圍繞公司新的愿景使命,未來華工科技所要鍛造的核心競爭力是:高效的產品生成能力。而公司需要構建的競爭優勢主要有三個方面:一是堅持引進與培養相結合,搭建優質的人才梯隊以保障公司的持續穩定發展;二是以精準的產業布局和持續優化的供應鏈體系,具備國內領先的制造水平、規模優勢,為拓展全球市場提供堅實的基礎;三是以完善的治理機制和持續優化的激勵機制有力促進公司高質量發展。

基于愿景使命,華工科技未來三年的戰略目標是:到2023年,與全球行業頭部企業基本達到同一水平。

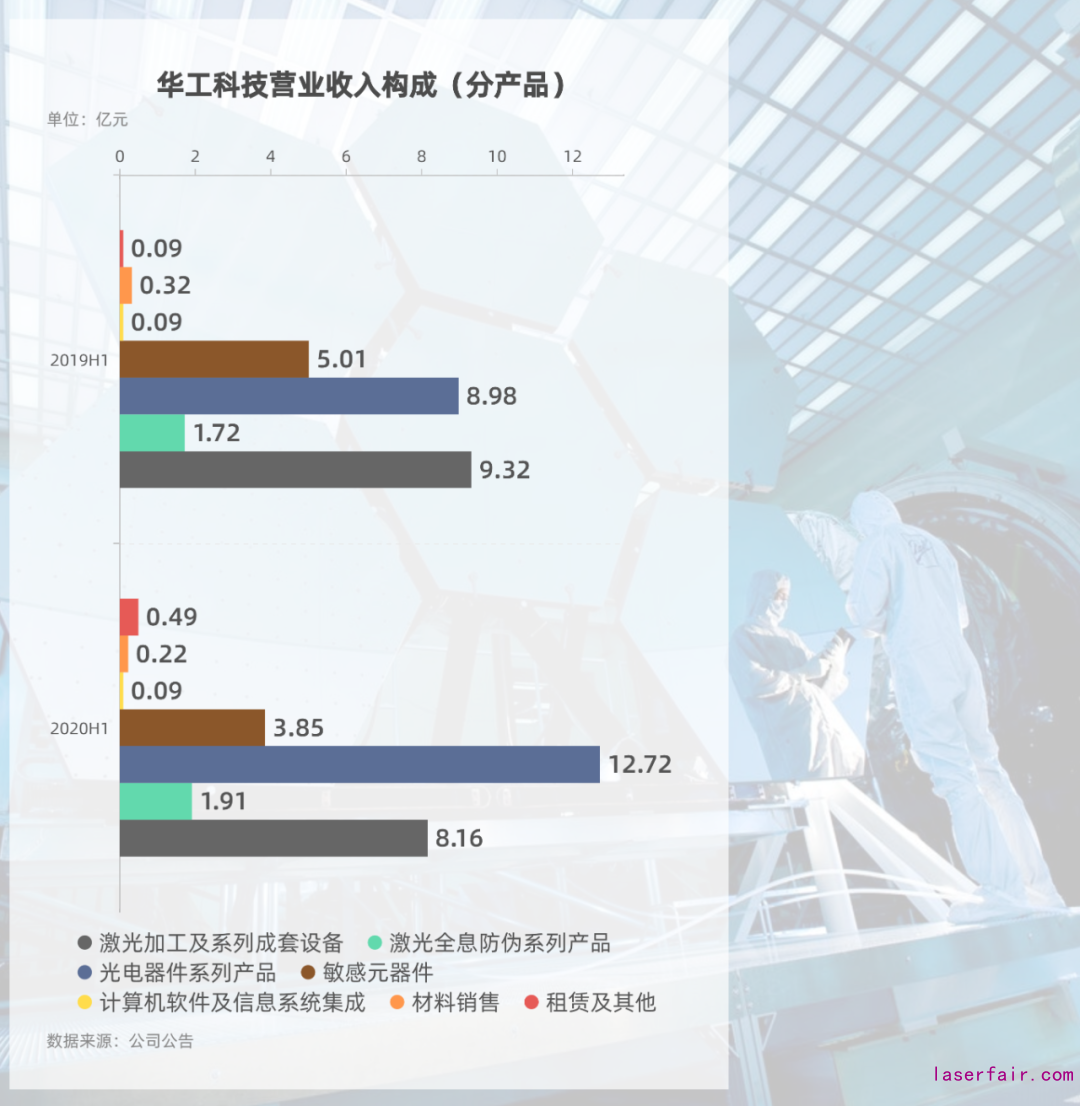

NBD:根據公司2020年半年報,分產品來看,公司光電器件系列產品營業收入同比增長超過四成;但公司激光加工及系列成套設備營業收入同比出現下滑。請問有何原因以及公司未來有哪些規劃打算?

馬新強:華工科技光通信業務在國內率先獲得5G光模塊訂單,有一定的卡位優勢。公司內部通過精益生產提升交付能力,加之國家在去年上半年推進5G、數據中心等新基建建設,拉動了業績的增長。

未來,隨著信息化程度越來越高,以及工業“數智化”、生活智能化的發展,數據中心的規模一定是越來越大,性能要求越來越高。加之5G的需求,未來5年公司將以5G和數通這兩個市場作為主攻方向,而這也是光通信業務增長的主要來源點,目前公司已經在布局一些更高速率的產品。

去年上半年,受疫情影響,全球市場萎縮,對公司激光加工業務、傳感器業務產生了直接影響。不過,從全年來看,華工科技核心業務都有不同程度地增長,這主要得益于幾個方面:

一是我們在去年1月底已經開始布局產能省外轉移,在2月份復工復產后高效地承接了生產轉移,很大程度上緩解了客戶交付壓力,穩住了客戶信心;

二是武漢“解封”后,我們營銷、售后員工第一時間奔赴市場一線、客戶現場,了解客戶需求,提升服務品質;

三、疫情得到有效控制后,我們緊緊抓住國產替代、工業數智化、新能源汽車加速發展的機遇。公司一方面擴大三維五軸激光切割機、新能源汽車熱管理系統等拳頭產品銷售規模,另一方面圍繞大客戶需求,加緊技術、產品研發,下半年增幅顯著,帶動了全年的業績增長。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們