由于未能充分挖掘生產率提高的既有潛力,造成中國制造業的減速來得過早、過快,進而制造業占GDP比重早熟型下降。針對中國經濟發展面對的這些挑戰,本文提出穩定制造業在國民經濟中占比的充分理由:有利于創新發展、挖掘資源配置效率潛力、激勵人力資本積累和擴大中等收入群體,以及促進雙循環新發展格局。最后,建議從構建竟爭政策、產業政策和社會政策三足鼎立格局入手,實現提高生產率和獲得新動能等目標。

由于未能充分挖掘生產率提高的既有潛力,造成中國制造業的減速來得過早、過快,進而制造業占GDP比重早熟型下降。針對中國經濟發展面對的這些挑戰,本文提出穩定制造業在國民經濟中占比的充分理由:有利于創新發展、挖掘資源配置效率潛力、激勵人力資本積累和擴大中等收入群體,以及促進雙循環新發展格局。最后,建議從構建竟爭政策、產業政策和社會政策三足鼎立格局入手,實現提高生產率和獲得新動能等目標。

一、引 言

隨著以探討經濟起飛的必要和充分條件為己任的發展經濟學歸于寂寞,取而代之的增長理論把重點放在經濟增長的決定因素上面。自從以索洛(Robert Solow)為代表人物的新古典增長理論占據主流地位之后,人們一方面強調資本積累的重要性,另一方面也看到資本報酬遞減現象的存在,因此,一致認為經濟增長的終極因素是全要素生產率的提高①。盡管受到來自各種流派的挑戰,新古典增長理論始終為研究經濟增長現象提供著重要的框架,經濟學家也樂于接受其基本假設。可以說,該理論迄今在幫助人們認識現實中的增長現象,特別是理解增長源泉構成及其變化方面發揮著主流作用。

然而,從新古典增長理論出發的研究者在面對中國經濟高速增長奇跡時,特別是當試圖解釋這一增長的源泉時,往往感到力有不逮,反映出一旦被應用于認識和解釋發展中國家的趕超實踐,這種理論出發點和分析框架盡顯捉襟見肘。這方面,既不無典型又相當極端的例子是美國經濟學家揚(Alwyn Young)和克魯格曼(Paul Krugman)等針對中國經濟的研究和判斷。鑒于這些結論以唱衰為特點,筆者稱其為“克魯格曼一揚詛咒”(蔡防,2019a)。

①本文將解釋全要素生產率與勞動生產率的相同及不同,并在不同場合分別按照其定義使用這兩個生產率名稱在沒有刻意需要區分的其他情況下.通常采用“生產率’,這個統稱。

以這兩位經濟學家為代表的研究認為,中國在改革開放期間的經濟表現,與此前他們共同批評的東亞經濟一樣,僅僅依靠資本和勞動投人驅動,而沒有得到生產率提高的支撐,因而既不是什么奇跡,也不可能長期持續(Young, 2003)。很顯然,他們無法解釋的是:中國何以能夠依靠資本和勞動的投入實現高速經濟增長,同時又不會遭遇報酬遞減現象;在類似東亞和中國這樣的增長模式下,生產率的進步究竟從何而來。

在筆者以往的研究中,著重論證了人口紅利并非只表現為勞動力充分供給這一個獨特的增長因素,而是體現在增長理論所關心的所有主要增長因素上面,其中自然也包括生產率的提高(Cai ,2015)。為了回應新古典增長理論所不能解釋的問題,下面主要強調兩點結論。首先,在二元經濟發展特有的勞動力無限供給條件下資本報酬遞減現象可以被推遲,因此,直到經濟中剩余勞動力被吸收殆盡,資本形成始終可以對經濟增長做出重要的貢獻。其次,勞動力大規模從低生產率部門(農業)向高生產率部門(非農產業)轉移,帶來資源重新配置效率,是人口機會窗口期全要素生產率和勞動生產率得以提高的特征性現象(蔡昉,2017)。

總體來說,這樣的解釋既有充分的經驗支撐,也符合經濟理論的預期(如果不是從過于狹隘的理論假設出發的話)。也就是說,中國收獲人口紅利以及實現二元經濟發展的獨特表現,完美地診釋了在中國所處特定人口轉變階段和經濟發展階段支撐經濟增長的要素構成及特點、生產率的來源和產業結構變化特征。

有趣的是,對東亞和中國增長模式持批評觀點的經濟學家在早期研究中堅持以勞動力短缺為基本假設的新古典增長理論信條,從未承認二元經濟、人口紅利和剩余勞動力的存在。然而,當這種“克魯格曼一揚詛咒”被中國經濟長達數十年的杰出表現證明破產之后,克魯格曼卻給自己打圓場,稱中國經濟以前實現的高速增長靠的是劉易斯式的剩余勞動力轉移,而隨著這種源泉的式微,中國要想保持經濟繼續增長,除了轉變增長模式以提高全要素生產率之外別無他途。這個邏輯無疑是正確的。然而,他又毫無道理地宣稱,中國無法實現這個必要的模式轉變(Krugman , 2013 )。這可以算是“克魯格曼一揚詛咒”的一個新版本。

撇除“克魯格曼一揚詛咒”及其新版本中帶有明顯偏見的部分,這樁學術公案的確提示我們,在人口紅利消失和比較優勢弱化以及面對不確定的國際經濟環境的條件下,中國經濟持續增長的新動能如何啟動,高質量發展所仰仗的生產率源泉從何處挖掘,無疑是在人口轉變和經濟發展的新階段上擺在我們面前的不容回避的新課題。

2010年以來勞動年齡人口數量的持續減少,標志著中國高速經濟增長賴以支撐的人口紅利的消失,并由此導致GDP潛在增長率和實際增長率趨于持續下行。經濟增長的減速產生于三方面的因素,分別都是以往有利增長條件逆轉的結果。第一是勞動力供給條件的逆轉,即勞動力短缺和人力資本改善速度放緩〔第二是隨著勞動力無限供給特征的逐漸消失,資本報酬遞減現象愈演愈烈、第三是通過勞動力轉移改善資源重新配置空間的明顯縮小。

與經濟增長減速相伴,中國經濟也發生了一些結構性的變化,在顯現出一些積極方面的特點的同時,帶來了在這個發展階段上特有的挑戰。這包括:制造業比較優勢的弱化,及其導致的制造業比重下降;低效企業不甘心退出經營而尋求政策保護,導致資源配置的僵化;勞動力從高生產率部門(制造業)向低生產率部門(低端服務業)逆向轉移,造成資源配置的退化。如何阻斷這樣的過程,對于中國經濟保持增長可持續性至關重要,也是本文探討的主題。

本文余下部分安排為:第二部分揭示一個經濟體生產率整體提高的基本路徑,即在廣泛存在生產率空間差異的條件下,通過要素向生產率更高的地區、產業、行業和企業流動,形成生產率趨同的態勢。第三部分把這個生產率提高的路徑概括為“熊彼特過程”和“庫茲涅茨過程”,并揭示在中國經濟傳統比較優勢消失后這兩個過程顯現的逆轉及其產生原因。第四部分對制造業比重下降的條件成熟度進行分析,嘗試在描述現象的同時概括具有一般意義的結論。第五部分從一般和特殊兩方面闡釋穩定制造業的意義,并揭示中國經濟仍然存在著巨大的資源重新配置空間。第六部分為結語,對如何穩定制造業、提高生產率和獲得新動能提出政策建議。

二、生產率差異、趨同及階段特征

國家之間、地區之間、產業之間、行業之間和企業之間都存在著生產率的差異。相應地,國際貿易、跨國和跨地區要素流動、產業和行業的進人與退出,以及企業之間的優勝劣汰,都會創造生產率趨同的趨勢。雖然現實從來不像經濟理論所預期的那樣,這種生產率差異最終將趨于消失,但是,生產率差異的存在、縮小和再出現的整個過程仍然是我們觀察經濟增長過程中生產率提高的一個有益角度。首先,生產率趨同的過程同時也是生產率提高的過程。因此,從生產要素流動的方向,即是否遵循生產率由低到高的方向流動,可以判斷產業結構變化的過程是否健康,生產率是否可以預期得到不斷提高,進而得出經濟增長是否長期可持續的認識。其次,生產率趨同和提高的過程在不同的經濟發展階段具有相異的特點,因而對制度安排和政策調整提出不盡相同的挑戰。

在經濟學的經典文獻中,有兩位著名經濟學家的思想和研究結論對于認識生產率趨同和提高的過程十分有幫助。一位是庫茲涅茨(Simon Kuznets)。在他看來,產業結構變化的過程,譬如生產要素特別是勞動力從農業轉移到工業和服務業的過程,既可以產生三個產業之間生產率趨同的效應,也同時提高國民經濟的整體生產率水平(西蒙·庫茲涅茨,1985)。一方面,這種產業結構變化的過程相對漫長;另一方面,生產要素從低生產率部門到高生產率部門的重新配置,通常導致資本回報和勞動報酬的提高,因此,生產率趨同和提高的這個庫茲涅茨過程具有“帕累托改進”的性質。更嚴謹地說,如果制度安排恰當,參與其中的市場主體或者明顯受益,或者至少不會受損。另一位是熊彼特(Joseph Schumpeter)。在他的分析邏輯中,企業家的職能便是從事創新活動,他們對生產要素進行重新組合,既是在經濟衰退時保持自身生存的必須選擇,也從衰退時期被淘汰企業那里得到賴以重新組合的生產要素(約瑟夫·熊彼特,1990,1999)。因此,這個生產率提高的熊彼特過程不是一個“帕累托改進”過程,而是一個有進有退、有生有死的優勝劣汰過程,也就是“創造性破壞”的過程。

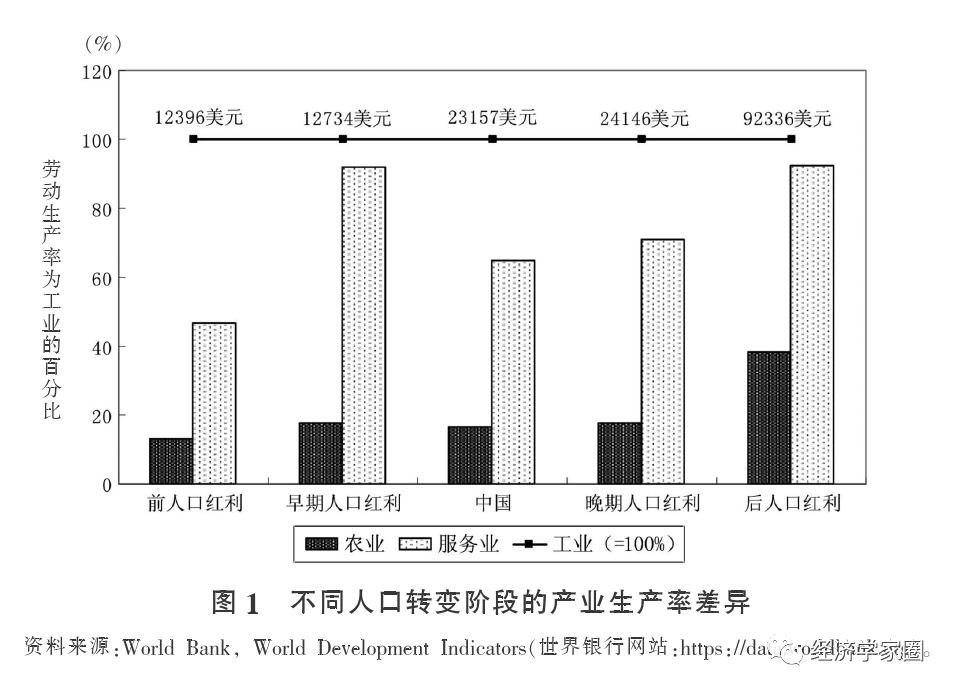

由于在不同的經濟發展階段上生產率提高的方式不盡相同,而經濟發展階段又與人口轉變階段密切相關,因此,還可以結合兩種階段性特點來觀察產業之間的生產率差異和趨同過程,這樣可以同時發展和豐富庫茲涅茨和熊彼特的分析。值得說明的是,世界銀行對各國按人均GDP進行的分組與按人口轉變階段進行的分組實際得出的相應組別具有高度相關性,即前人口紅利、早期人口紅利、晚期人口紅利和后人口紅利四個組別分別對應著低收入、中等偏下收入、中等偏上收入和高收入四個組別①。因此,觀察這幾個不同人口轉變階段的產業生產率及其關系,有助于更好地認識生產率提高的發展階段特點。在圖1中,按照人口轉變的四個階段,分別列出了各組平均的工業勞動生產率(勞均增加值),以及農業和服務業勞動生產率相當于工業的百分比。

在前人口紅利階段,很多國家尚處于“經濟起飛”之前的發展水平,總體上有著以傳統部門或農業經濟為主體的產業結構特征,農業勞動力比重高達52.6%,非農產業特別是工業發展水平很低。由于農業中堆積著大量的剩余勞動力,勞動生產率極為低下,僅相當于工業勞動生產率的13.4%。一般來說.在這個不發達的狀況下服務業多為日常生活服務行業‘本質上屬于傳統經濟部門.也是剩余勞動力的“蓄水池’,。因此,服務業的勞動生產率同樣低下,僅為工業部門的46.9%。

在早期人口紅利階段,工業化與勞動力從農業向外轉移這兩個過程同時發生,互為條件且相互促進。以劉易斯假設的邊際生產率為零或負數的狀態為基點,勞動力在多大程度上轉移出去,勞動生產率就在多大程度上得到提高。因此,隨著這時農業勞動力比重已經下降到34.6%,勞動生產率相應提高,相對于工業勞動生產率的百分比提高到17.8%的水平。與此同時,由于工業部門仍然只占較小的比重,雖然呈現高度的勞動密集型特點,創造的就業機會卻仍然有限,僅吸納了全部勞動力的22.7%,因此,更多的勞動力轉移到傳統服務業就業,服務業勞動力比重為42.8%,勞動生產率高達工業的92.1 %。這時,工業和服務業的勞動生產率比較接近,皆與農業勞動生產率拉開了距離。

在晚期人口紅利階段,農業勞動力比重進一步降低到22.5 %,農業勞動生產率雖然有了較大的提高,但是仍然顯著低于非農產業,僅為工業勞動生產率的17.9%,可以說,農業勞動力轉移的任務尚未完成。由于服務業就業比重大幅度提高到51.3%,勞動生產率與工業的差距反而拉大,僅為后者的70.8%。這也意味著,進一步擴大工業部門比重,無論勞動力是從農業還是從服務業向工業轉移,皆可獲得很大的生產率收益。然而,在這個發展階段,人口紅利已經呈現消失的跡象,制造業的傳統比較優勢也相應減弱。在一些國家,制造業出現了增速放緩和比重下降的情況,產生了降低整體勞動生產率的效果。

在后人口紅利階段,所有三個產業的勞動生產率都處于更高的水平,特別是服務業勞動生產率與工業進一步趨同,已經達到后者的92.3%。這時,非農產業各部門之間的要素流動,無論遵循何種方向都是合理的,不會大幅度損失整體勞動生產率。雖然平均而言,農業勞動生產率仍然只有工業的38.5%,但是由于農業就業比重已經降低到僅為3.1%,不再具有顯著的經濟意義。也就是說,生產率仍然較低的農業并不一定是勞動者報酬低的產業,完全可能因價格支持和補貼政策得到保護,或者只是一種生活方式的選擇。所以,農業勞動力轉移也不再能夠實質性地創造資源重新配置效率,起不到顯著提高整體勞動生產率的效果。

根據世界銀行的分組標準,中國目前處在晚期人口紅利階段,多數經濟指標也與這一組的平均水平高度吻合〕例如,在人均GDP水平、國民經濟勞動生產率、三個產業的勞動生產率及其相互關系等方面,中國都具有該組別的典型特征。不過,如果進一步觀察,中國仍有著一些特殊之處。一方面,人均收人略高于該組平均水平,國民經濟和三個產業的勞動生產率不顯著地低于平均水平;另一方面,由于勞動力轉移不充分和統計口徑的因素,農業勞動力比重仍然顯著高于晚期人口紅利組平均水平,同時,農業勞動生產率低于工業和服務業的程度,以及服務業勞動生產率低于工業的程度,也比該組平均水平表現得更為顯著,見表1。

下文的分析將表明,中國在更細分的行業之間,以及在行業內企業之間進行資源重新配置的空間是巨大的。不過,從迄今為止的分析中我們已經可以得出一個結論:由于戶籍制度改革不到位造成城鎮化的不完全性,進而形成農業勞動力轉移的不充分性,即便在農業與非農產業之間,中國仍有較大的余地通過進一步轉移勞動力,并使就業轉移與居民身份的變化相一致,從而繼續獲得資源重新配置效率。

三、生產率提高的兩個過程及其反轉

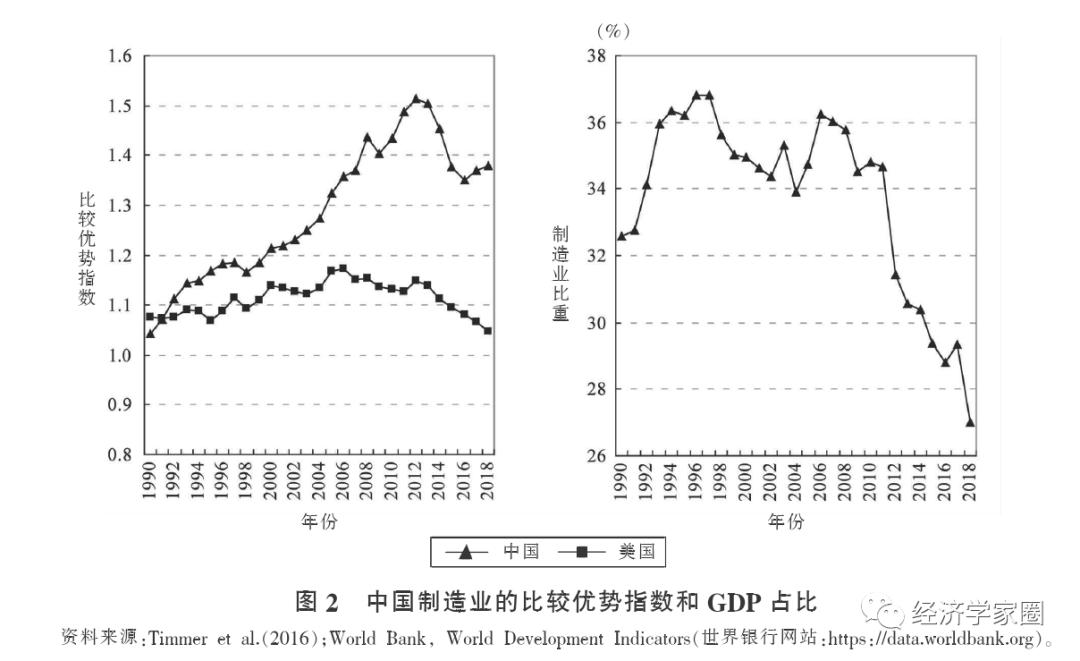

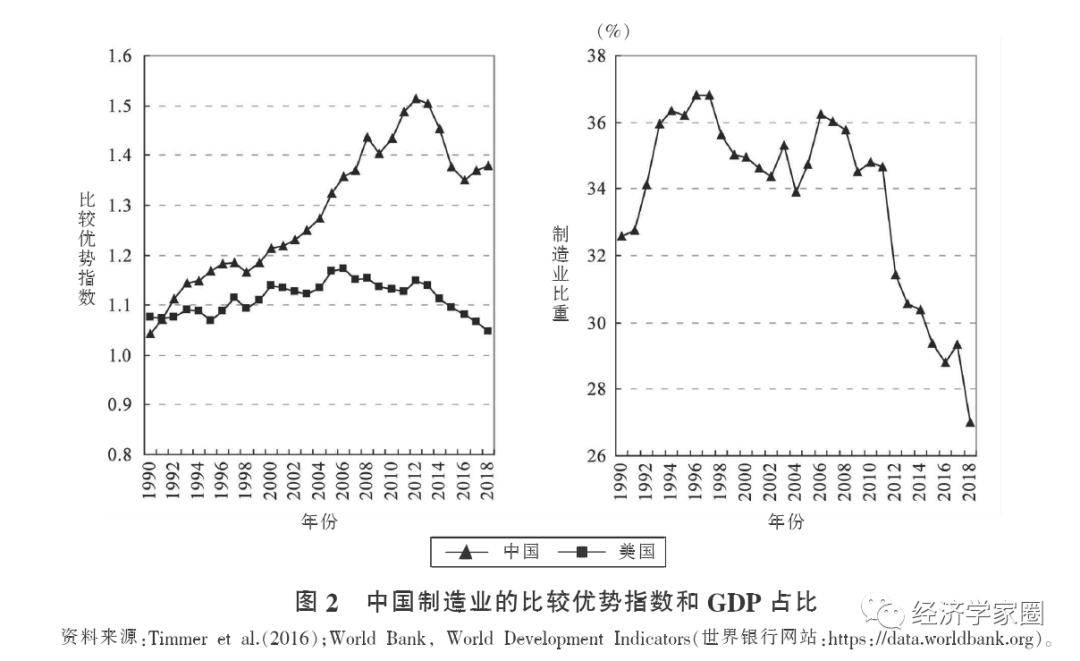

中國收獲人口紅利的最主要表現是勞動密集型制造業具有顯著的比較優勢和競爭優勢。一方面,制造業在國民經濟中的占比十分顯著;另一方面,制造業產品贏得了廣大的國際市場份額。從20世紀90年代以后,中國制造業得到迅速擴大,其增加值占GDP比重一度達到按國際標準衡量的不同尋常的高度,直至隨后相繼發生的比重徘徊和持續下降。如圖2所示,中國的制造業比重于1997年達到36.8%最高點之后,曾經歷過降低和反彈交織的徘徊,隨后在2006年36.3%的高點上再次一路降低,到2018年時僅為27.0%。

在相同力量的推動下,再加上國際金融危機以后全球化遭遇逆流等因素,中國制造業的比較優勢逐漸式微,導致制造業產品出口相對下降。把一個國家制造業出口份額與世界貿易同一份額之間的比率作為制造業的“顯示性比較優勢指數”,可以幫助我們從國際比較和時間演變兩個視角來觀察比較優勢變化。由此來看,早在20世紀90年代,中國制造業的比較優勢就大幅度超過美國,自21世紀初加人WTO后則進一步加速提高,并于2012年達到最高點的1.51,而同年美國為1.15。此后,中國制造業的顯示性比較優勢指數便開始大幅度降低。

制造業比重下降和出口相對減少,都是這個產業相對于國民經濟整體增長速度減慢的結果,其背后的驅動因素則是勞動年齡人口在2010年到達峰值之后,勞動力持續短缺導致的單位勞動成本上升。在這種情況下,一些生產率不夠高、競爭力不夠強的企業自然就遭遇到經營困難,面臨著被淘汰出局的命運。按照熊彼特式的創新理論,這個時刻也恰恰是通過使這類企業退出,同時讓那些在生產率和競爭力上保持優勢的企業乘勢而上,從而通過重新組合生產要素,在全社會生產率提高的基礎上實現產業升級換代的大好時機。然而,在現實中,出現的兩種情形使得整體生產率特別是全要素生產率不僅難以提高,甚至還有下降的危險。

圖片

面對越來越嚴峻的競爭局面,很多企業深知已經不能憑一己之力改變被淘汰的命運,于是以保持GDP增長從而穩定稅收和就業的借口尋求各種政策的保護,地方政府也往往采取為企業的貸款或獲得其他支持進行背書的方式認可和回應這種尋求保護的合理性。此外,一些本該退出的企業還會以新成長投資者的面目爭取并獲得產業政策的支持,用旨在鼓勵探索動態比較優勢的補貼和支持來維系低效率生存。這樣,原本應該退出市場經營的企業仍在茍延殘喘。更有甚者,由于退出機制不健全,甚至企業自身和地方政府還心存僥幸,致使許多僵尸企業也長期留在市場上,占用著寶貴的資源和要素,妨礙生產要素的重新組合。

為什么這種低效率經營和僵尸企業還能夠存在,何以人們對其抱有不切實際的幻想呢?一個原因就是,靠著保護和補貼,或者刺激政策造成的寬松流動性,企業可以獲得低成本資金,資本的價格相應受到扭曲,從而造成一個暫時性的勞動生產率提高假象。我們知道,勞動生產率是指單位勞動投人帶來的產出,通常可以通過三種方式提高勞動生產率:一是提高資本勞動比,即用投人資本品的方式替代勞動,因此也被稱作資本深化;二是改善勞動者的人力資本票賦,以提高按照勞動者人數計算的產出能力;三是提高既定要素投入的配置效率,即全要素生產率。可見,在短期內不能改善人力資本和提高全要素生產率的情況下,的確可以通過加快資本對勞動的替代,在統計意義上提高勞動生產率。

然而,資本深化不能代替全要素生產率的提高,由此獲得的勞動生產率提高也難以持續。因為這種意義上的生產率提高并不能真正增強企業的競爭力,反而加速資本報酬遞減現象的發生,推動資本回報率的持續下降。根據許多經驗研究,日本在人口紅利消失和比較優勢變化之后,未能充分發揮創造性破壞的作用,造就了大量僵尸企業,全要素生產率不能得到提高;與此同時,卻依靠保護和刺激政策人為推動了資本深化。

根據理查德·達舍等(2017)對日本經濟的估算,在提高勞動生產率的兩個因素,即資本深化和全要素生產率之間,前者的作用在日本經濟陷人“失去的十年”中達到最突出的程度,后者的表現則乏善可陳。例如,在這兩個提高勞動生產率的因素中,全要素生產率的貢獻率在1970-1980年為65.0% ,1980-1990年為47.8% ,1990-2000年為一1.0% , 2000-2010年為 59.8%,“亞洲生產率組織”的研究也表明,在日本平均勞動生產率的提高中,資本深化的貢獻率從1985-1991年的51%大幅度地提高到1991-2000年的94%,而同期全要素生產率的貢獻率則從37%直落到一15%(AsianProductivity Organization , 2008)。

中國經濟增長的生產率驅動力也顯現出陷人這種模式的跡象。例如,根據Kuijs(2010)的估算,全要素生產率對中國勞動生產率的貢獻從1978-1994年的46.9%降到2005-2009年的31.8%,并預計將進一步降低為2010-2015年的28.0%。也就是說,勞動生產率的提高越來越多地依靠投資導致的資本深化。事后看,無論這個研究的預測部分是否成真,都應該引起研究者和政策制定者的足夠重視。

在激烈的市場競爭中,終究有不少缺乏競爭力的企業退出了經營,也就意味著退出了制造業;同時,制造業投資增量也由于比較優勢弱化而減少。這都導致制造業增加值占GDP比重的過快下降,成為另一個造成生產率降低的因素。制造業增長減速和份額下降,無論是造成勞動力流出的增加,還是導致新成長勞動力進人的減少,都意味著勞動力向非制造業部門的重新配置。基本事實是,勞動力的確顯現出從制造業向服務業重新配置的趨勢,相應導致生產率的整體降低。

由于簡單引用官方公布的統計數據還不能直接檢驗中國產業結構變化趨勢是否具有降低整體生產率的傾向,因此,需要對相關數據進行一些處理。首先,由于估算全要素生產率需要建立計量模型,不是本文的目的,以下的討論著眼于勞動生產率。其次,從國民經濟層面觀察單位勞動力創造的GDP通常不會看到勞動生產率的下降趨勢〕這是因為,即便資源重新配置具有降低生產率的效果,也并不排斥總體勞動生產率仍在提高。因此,需要觀察制造業和服務業各自的勞動生產率水平及其變化趨勢。囿于數據可得性,分別以第二產業和第三產業的數據代替。最后,由于勞動力統計中的一些口徑問題,很多研究者傾向于認為中國存在著農業勞動力高估和非農產業勞動力低估的情況,因此,這里采用的數據是在一定的假設下對三個產業勞動力數量進行重估的結果①。

農業勞動力數量減少及比重下降,以及第二產業和第三產業勞動力數量增加及比重提高,是改革開放時期勞動生產率提高的重要原因。對1978-2015年中國經濟整體勞動生產率(勞均GDP)提高進行分解后發現,第一產業、第二產業和第三產業各自生產率提高分別貢獻了13%,32%和11%,相加后的總貢獻率為56%,而勞動力從農業向第二產業及第三產業的轉移對勞動生產率的提高做出了其余44%的貢獻(蔡防,2017 )

如圖3(a)所示,20世紀90年代以來,第二產業就業增長就不如第三產業就業增長那樣強勁;隨著制造業比較優勢的弱化,在2012年以后第二產業就業處于絕對數量減少的態勢,對比之下,第三產業勞動力的增長很快〕從圖3(b)看,20世紀90年代以來,第二產業的勞動生產率不僅大幅度高于第三產業,而且呈現出差距持續拉大的趨勢。并且,以2006年制造業比重開始下降時為拐點,第二產業勞動生產率的提高與第三產業勞動生產率的提高呈現出更加明顯的分化趨勢。這意味著,在勞動力按照從制造業向服務業轉移的方向進行重新配置的情況下,國民經濟整體勞動生產率的提高會受到阻礙。

圖片

按照熊彼特創新理論的邏輯,創造性破壞的過程正是一個恰當的機制,在制造業比較優勢弱化、企業競爭加劇的條件下,通過讓低生產率企業退出甚至死亡,讓生產率更高的企業進人乃至擴大,促進整體生產率的提高。基于美國的研究顯示,在發達和成熟的市場經濟國家,企業的進人與退出、擴張與萎縮這種創造性破壞機制本身對生產率的提高可做出1/3到1/2的貢獻(Foster et al. ,2001; Foster et al. , 2008 )。按照我們把這種生產率提高的過程稱為熊彼特過程的相同邏輯,妨礙退出和保護落后乃至造就僵尸企業的相反實踐,便是一種資源配置的僵化或逆熊彼特化。

同樣,庫茲涅茨對歷史數據進行考察后發現,產業結構變化是遵循著生產率由低到高的方向,通過勞動力和其他要素的轉移實現的。因此,正如我們把這樣的產業結構變化稱為庫茲涅茨過程的相同邏輯,由于高生產率部門萎縮而導致的勞動力等資源向低生產率部門轉移,以致造成整體生產率降低的現象,便是一種資源配置的退化或逆庫茲涅茨化。

四、制造業比重下降的規律與轉折點

一個顯而易見的事實是,在一個處在諸如中國目前發展階段上的國家,可能導致生產率下降的資源配置僵化和資源配置退化現象都可以追溯到制造業比較優勢的式微和比重的下降。那么,是否制造業比重應該永遠處于上升的過程,或者可以穩定在一個高位不再變化呢?從宏觀層面對各國的制造業比重進行觀察,例如,在圖4中匯總并展示的面板數據關系中似乎并不能得出什么直接且確定的結論。事實上,一個國家的制造業發展水平從而在GDP中的比重并不是僅僅由人均收人水平線性決定,而是受到多種因素的影響。撇開其他情況不說,在人均收人很高的國家行列中就不乏依靠特殊的資源享賦致富的國家。此外,處于人口機會窗口期但未能使制造業得以充分發展的情形也不乏其例。

不過.考慮到國家之間在資源享賦、歷史地理以及人均收人等方面的天壤之別.作為一個描述性的統計展示,圖4顯示出的粗略關系也屬差強人意。對于圖中反映人均GDP與制造業比重之間關系的這個三項式趨勢線,可以結合其他經驗進行一些簡單的解讀〔。首先,可以把人均GDP在10000美元以下的國家排斥在考查范圍之外,因為這些國家的制造業比重分布僅僅反映國家之間的產業發展差異,而不存在什么變化規律。并且,由于這些國家制造業比重如此懸殊,難以納人規律性變化的分析范圍。其次,當主要觀察人均GDP在 10000美元以上國家的情形時,規律性變得明朗了許多,此時仍可以忽略那些數量不在少數的極端值,而進一步集中觀察那些高密度聚集在一起的國家。于是,得到一條倒U形曲線。最后,由此可以看到,至少要到按2010年不變價計算的人均GDP達到約20000美元,即進人相對穩定的高收人發展階段時,制造業比重從上升到下降的轉折才成為一種符合大數規律的現象。

可見,從統計上和現實中觀察到的制造業比重下降現象,既可能是在較高工業化階段上產業結構自然演進的結果,也可能是條件尚未成熟時的過早“去工業化”。許多曾經取得制造業發展重要地位的國家已經經歷過制造業比重下降的過程,其中的經驗和教訓值得引以為鑒。下面選取幾個較典型的國家進行比較,從中進一步領會應該吸取的經驗和教訓。

這里主要從經濟發展水平和結構特征的角度著眼,理解制造業比重下降時應該具有怎樣的條件成熟度。首先,把世界銀行分組的人均GDP水平,以及效果大體相同的人口轉變階段特征作為發展階段特征。其次,以各產業的相對份額,如三個產業的產值比重和就業比重作為產業結構特征。此外,鑒于很多因素難以從統計數字中看到,還需要追溯一下相關國家在制造業比重下降后的總體經濟發展表現。

那些制造業比重下降具有水到渠成性質的國家,在制造業比重由升到降的轉折點上,人均GDP已經達到高收人國家的標準,農業占GDP比重降到很低的水平;在比重下降之后,制造業實現了升級換代,在全球價值鏈中的位置加快提升,整體經濟的勞動生產率持續提高,其中很多國家至今保持著發達的制造業大國地位。例如,制造業比重分別于1953年和1970年開始下降的美國和日本,雖然也顯現出實體經濟萎縮的趨勢,但總體來說便屬于這種類型。

那些制造業比重下降具有早熟性質的國家,在制造業比重下降的時點上,以人均GDP衡量仍然處于中等偏上收人階段,農業比重依然偏高;并且在制造業比重下降之后,產業升級換代并不成功,國際競爭力顯著下降,勞動生產率的提高速度不足以支撐經濟的持續增長。以人均GDP標準來判斷,許多此類國家迄今沒有進入高收入國家的行列。制造業比重同時于1974年開始下降的阿根廷和巴西即為這方面的典型,同時也被普遍認為是陷人中等收人陷阱國家的代表。

這樣,可以歸納幾條具有普遍性的結論。首先,人均GDP作為一個標志性指標,揭示出在一定的發展階段上傳統比較優勢迅速弱化,高速工業化的源泉逐漸式微,在轉向以創新和升級為內涵的工業化階段的同時,制造業比重的下降具有必然性。其次,農業比重下降到足夠低的水平,說明一個國家不再存在農業剩余勞動力轉移的壓力,同時服務業也處于較高的價值鏈地位,因此,制造業比重的下降不會導致生產率的降低。最后,制造業比重的下降,絕不意味著該產業的重要性從此降低,相反,新的工業化階段對制造業攀升價值鏈階梯提出更高的要求。

比照上述國際經驗,中國制造業比重的下降無疑具有早熟的性質。在1997年制造業比重達到最高點時,按照2010年不變價計算,中國的人均GDP僅為1443美元,剛剛進入中等偏下收人國家行列;2006年制造業比重開始持續性下降時,人均GDP也只有3069美元,仍處中等偏下收人國家行列。在這兩個年份上,農業增加值占GDP比重分別高達17.9%和10.6%,農業勞動力比重分別為49.9%和42.6% 0 2018年中國在人均GDP達到7807美元時,制造業比重降到了27.0%,農業產值比重為7.00}0,農業勞動力比重仍然高達26.1 %)從發展階段和產業結構特征看,2018年的中國十分類似于阿根廷和巴西在1974年制造業比重開始下降時的水平。這就是說,即便考慮到中國的制造業比重過高,需要做出一定程度調整的情況,目前達到的這個制造業比重仍然應該作為一個警戒線,需要遏制其繼續下降的趨勢。

五、為什么需要以及如何穩定制造業

產業結構的演變遵循從傳統農業經濟占主導,經過工業化和城市化過程,進人現代經濟增長,最終進人后工業化社會這樣一個軌跡,曾經為人們廣泛接受。現實中,產業結構的實際演進過程也確實顯示出從農業到工業再到服務業的轉變,使經濟學家和決策者將其看作是應該遵循的結構變革方向。例如,按照世界銀行的人口轉變階段和人均GDP水平兩種劃分方法,都可以從橫截面數據中觀察到,較低發展階段以農業經濟為主,隨著發展水平提高,工業經濟比重逐漸提高,隨后在更高的發展階段轉向服務經濟這樣的總體趨勢(見表1)。

然而,這個加總的常態結構模式顯然遠遠不足以涵蓋內容豐富的各國發展經驗。近年來,無論是發達國家還是發展中國家,都提供了越來越多的證據表明,去工業化、產業空心化、脫實向虛,并具體表現為制造業比重過快和過度下降的產業結構變化趨勢,造成國家經濟增長乏力、勞動力市場兩極化、收人差距擴大、中產階級萎縮等經濟社會問題,并且積重難返,以致誘導出國內的民粹主義政策傾向,進而演變為國際關系中的反全球化、保護主義和單邊主義等傾向,推動了全球化逆流。

鑒于這些問題的出現和人們對其根源認識的加深,在學術界和政策研究領域,人們開始對這些現象進行反思,特別是對于制造業在一個國家經濟整體中的地位,人們有了新的認識。其中,無疑既有科學的分析,也不乏矯枉過正的訴求,甚至地緣政治的考慮①。結合國際經驗教訓和中國面臨的挑戰,通過以下分析和綜合,可以提出為什么中國需要穩定制造業比重的若干理由。

備注:①論證制造業對于一個國家的重要性,并且同時表現出分析上的合理性和偏執性的一項研究,可參見瓦利一拉夫·斯米爾(2014)

(1)制造業同時是創新誘導型產業和誘導創新型產業。制造業是大多數科技創新的孵化基地和應用領域,因而通常也是生產率提高最快的產業。在熊彼特看來,經濟發展的本質就是創新,具體體現為引進新的產品或產品特性、采用新的生產方法、開拓新的產品市場、獲得或者控制新的原材料或中間產品,以及通過壟斷或打破壟斷執行新的組織方式(約瑟夫·熊彼特,2009)。從工業革命以來的經濟史看,引起產業革命和產業發展的創新活動大都率先發生在制造業,進而滲透到其他產業中。從正在興起的新科技革命和人類面臨的現實挑戰看,無論是數字經濟發展中的數字產業化還是產業數字化,無論是應對氣候變化提出的能源革命還是碳捕獲技術要求,也都必然建立在高水平的制造業基礎之上。

(2)制造業是通過資源和要素的重新配置,提高全要素生產率和勞動生產率的中樞環節,因而也是新的產業、行業和部門得以衍生、擴張的“溫床”。制造業乃至工業以更高的生產率吸引農業轉移勞動力和其他要素,在自身擴張的同時對國民經濟整體生產率提高做出貢獻。與此同時,制造業也通過自身提出的需求促進生產性服務業的分離和發展,成為創造新的提高生產率空間的產業基礎。可見,扎實的制造業基礎和具有滲透性的資源重新配置符合庫茲涅茨過程的產業演進路徑。

對中國來說,制造業的發展還遠沒有耗竭資源重新配置的源泉。截至目前,多數情況下還是在第一產業、第二產業和第三產業的分類下討論資源配置問題。然而,這個分類只是一個相當粗略的框架。根據國家制汀的《國民經濟行業分類》標準(GB/T 4754-2017),制造業屬于從A到T共20個門類之中的C類,在其之下分別還有包括序號13-43共30個兩位數大類、更多的三位數中類,以及成倍增加的四位數小類。在所有這些分類中,行業之間都存在著生產率的差異從而資源重新配置的空間。此外,即便在最細的行業分類之中,企業之間的生產率差異也很大,仍有資源重新配置的巨大空間。

此前,已經從最宏觀的層次得出結論,在第一產業、第二產業和第三產業之間勞動生產率仍然存在的巨大差異(見圖3),無疑意味著資源重新配置遠未到位〔從最微觀的層次看,經濟學家很久以來便注意到,由于存在資源重新配置的障礙,中國工業企業之間的資源配置不盡合理,資本邊際生產率和勞動邊際生產率在一個部門內的企業之間皆存在著巨大的差異,也就意味著巨大的重新配置空間。例如,謝長泰等人的研究表明,一旦中國工業企業之間的要素邊際產出差異縮小到美國的水平,中國工業的全要素生產率能夠以高達30%-50%的幅度得到提高(Hsieh and Klenow,2009)。從相對中觀的層次也可以得出同樣的結論。利用2004年、2008年、2012年和2018年中國進行的三次經濟普查數據,可以計算40余個工業行業的勞動生產率差異,結果表明,這四個經濟普查年份的行業生產率變異系數分別為0.901,0.848 ,0.834和0.961。在長達十余年的時間里,這種生產率差異并沒有得到縮小,不僅表明在這個分類層次中資源重新配置尚有極大的空間,而且這個結論可以推及其他分類層次。

深化資源重新配置以提高生產率的過程,既有利于穩定制造業比較優勢從而在國民經濟中的占比,也可以為未來的產業結構優化升級創造扎實的生產率基礎。相應地,制造業的穩定和發展自身就是一個由大至深到強的產業演進過程,是比較優勢過早喪失、制造業比重早熟型降低這一現象的替代情景。在這一情景下,呈現從人口機會窗口期制造業比重持續提高、比較優勢得以充分發揮,演進到穩定制造業比重、深化資源配置、提高全要素生產率,及至為產業不斷創新、升級換代并塑造大國重器創造條件的完整歷程。

(3)制造業是激勵人力資本積累、培育中等收人群體的產業基礎。制造業本身具有較長的價值鏈條,對勞動者技能產生多樣性和不斷更新的需求,不僅創造出勞動者、家庭、企業和社會對人力資本投資的激勵,也引導社會形成終身學習體系和有效培訓機制。在正確的激勵信號下,制造業勞動者也可以通過不斷提高勞動技能和就業適應力提高自身就業的穩定性,通過工資的增長分享生產率提高的成果,由此便形成不斷擴大的中等收人群體。也可以說,制造業的發展和就業擴大有利于推動創新、共享和激勵的統一。

(4)制造業是形成國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進新發展格局的產業依托。雖然在全球化環境下服務貿易方興未艾,一改以往的非貿易性產業特征,但是,制造業則從其誕生之日起就被打上了可貿易行業的“胎印”,對企業間、部門間、行業間、地區間和國際分工從來便有很高的要求,生產者預期通過發揮比較優勢或規模經濟優勢從分工和貿易中獲益。因此,制造業的穩定發展,并借助價值鏈的深化廣泛參與世界分工,有利于促進和維護經濟全球化。

與此同時,制造業發展對于擴大國內需求、促進國內經濟大循環也具有非常重要的意義。不僅投資品主要由制造業特別是裝備制造業提供,居民消費的物質產品如衣食住行也大部分依靠制造業產品。在收人提高的基礎上,居民消費的不斷升級和深化必然對制造業的產品創新,從而技術創新和設計理念更新提出新的要求,在加大對制造業創新發展的激勵力度的同時,也為制造業的生產率提高創造了新的空間。

六、結語和政策建議

人們往往傾向于認為,隨著發展階段轉變而發生的比較優勢變化只是改變了生產要素的供給特征,因而削弱資本和勞動等要素對經濟增長的貢獻能力。于是,只需轉向依靠生產率提高的增長模式,經濟增長自然可以持續。這樣說或許并沒有什么錯誤,但是由于這個說法頗有語焉不詳之失,既沒有指出生產率實際上也隨著比較優勢弱化而趨于減速,也沒有對新增長模式的內涵做出任何說明,因此難以從中得出明確的政策含義。

認識到資源配置僵化和資源配置退化是在中國所處的這個發展階段上生產率增長減速的主要原因,便可以得出明確的政策結論:一方面,讓創造性破壞機制充分發揮作用,可以打破資源配置僵化的格局;另一方面,在穩定制造業比重的前提下推動產業結構升級換代,是防止資源配置退化的關鍵。

中國資源重新配置的空間仍然巨大,也就是說生產率提高的潛力十分顯著。中國制造業比重發生早熟型下降趨勢,與勞動力過早出現短缺現象有密切的關系。在2004年中國跨過劉易斯轉折點之后,農業勞動力比重仍然較高。但是,由于城鎮化具有非常規的性質,被統計為城鎮居民的農民工并沒有獲得城鎮戶口,其勞動力供給和消費都是不充分的,不僅使勞動力短缺現象出現得過早和過急,產生對比較優勢不利的影響,也導致消費不能伴隨著工資上漲而相應擴大,國內消費市場沒有能夠對制造品產生足夠的需求。也就是說,中國制造業傳統比較優勢的減弱發生得太快了,在尚未來得及探索新的比較優勢的情況下制造業比重就提前下降了。因此,防止過早的去工業化現象發生,一方面是為了給制造業向技術密集型高端升級、農業剩余勞動力轉移、服務業發展和勞動生產率提高留出足夠的時間;另一方面是為了集中創新核心技術、提升核心競爭力,給在產業更高端獲得新的全球價值鏈位置以充分的空間。

然而,傳統比較優勢的喪失也的確意味著與勞動力大規模轉移的時代相比,未來的資源重新配置空間顯著縮小了,難度明顯加大了。一個突出的表現就是,要素和資源在第一產業、第二產業和第三產業之間的重新配置,是一個勞動者得到更高的收人與經濟整體提高生產率相統一的過程,因而也是一種不會對任何一方造成損失的“帕累托改進”〕然而,在更深的層次上通過創造性破壞機制重新配置資源,則意味著不僅在競爭性的市場上會產生“贏家”和“輸家”,還會波及不是市場競爭直接參與者的其他群體,如在競爭的市場主體中受雇的工人。無論是真正的“輸家”也好,還是預期在競爭中直接或間接受損的群體也好,或者有責任對這些群體進行保護的社會也好,往往不能形成與實際的或潛在的“贏家”相兼容的激勵,天生地缺乏積極推進相應的改革、擁抱創造性破壞的動機。

的確,在不存在“帕累托改進”空間的情況下,推動改革會面對激勵不相容、免費搭車、推進動力不足甚至遭到既得利益抵制的難題。然而,這個問題并不是無解的,因而也不是延誤改革的充分理由。鑒于推進改革和加強競爭可以通過對生產率潛力的深度挖掘,顯著提高GDP潛在增長率,贏得真金白銀的改革紅利,因此,完全有條件采取“希克斯一卡爾多改進”方式,在改革所涉及的所有參與方之間合理地分擔改革成本、分享改革收益,實現激勵相容。實際上,加強頂層設計這個改革原則,本身就包含著進行激勵機制設計的要求。從促進創造性破壞和穩定制造業比重,從而提高全要素生產率、獲得經濟增長新動能這樣的要求出發,設計一個與共同富裕目標相一致、符合經濟理論預期、實踐中切實可行的激勵機制,應該把競爭政策、產業政策和社會政策有機結合起來。這就需要改變關于這三種政策類型的傳統觀念。

長期以來,在經濟理論和政策研究中存在的傳統觀念認為公平與效率之間具有魚與熊掌不可兼得的關系。雖然人們并不認為兩者之間必然是非此即彼的關系,卻通常會假設兩者之間至少是此消彼長的關系。因此,在政策制定和執行中,決策者只能在兩者之間進行取舍抉擇,也就意味著讓兩個“好東西”都不能百分之百地“物盡其用”。按照這種思路,促進充分競爭、引導和扶持產業發展與社會政策保護之間,取舍的結果便會使政策組合產生效果的衰減,甚至常常不能得乎其中。于是,這三類政策似乎形成一種“不可能三角”。然而,在公平與效率關系上,一些國家探索得來的成功經驗,以及更多國家付出的慘痛代價都足以提示我們,已經到了摒棄這種傳統觀念的時候。這里可以得出的結論是,總結實踐中的成功經驗和失敗教訓,從觀念上打破這種取舍思維,在政策制定和實施中進行精細的頂層設計,就可以突破這種政策不兼容性。因此,決策的方向應該著眼于打破競爭政策、產業政策和社會政策“不可能三角”理念,著力形成三足鼎立的政策布局。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們