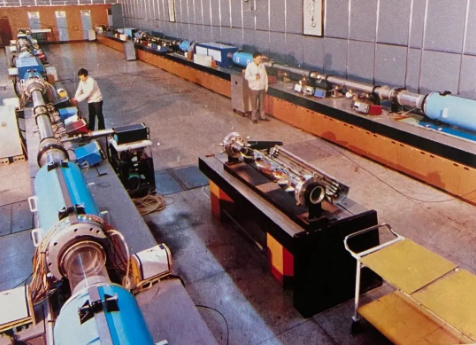

嘉定區檔案館保存著這樣一張照片,展示了中國科學院上海光學精密機械研究所(下稱中科院上海光機所)在上世紀研發“神光”裝置——激光器系統時的工作場景。

“神光”裝置

1958年1月,嘉定縣被劃歸上海市管轄,同年,嘉定被命名為“上海科學衛星城”,中科院上海光機所、中科院上海原子核研究所、華東計算技術研究所等一大批科研機構相繼遷入,開啟了科研院所在嘉定創辦發展的新篇章。

圖片中科院上海光機所獲獎展示

“十三五”期間,中科院上海光機所在6項國家科技重大專項中,承擔項目總數1068項,獲省部級及以上科技獎項16項,其中國家技術發明獎二等獎3項,省部級科技獎項特等獎、一等獎11項。

如今,嘉定地區的科研院所無論是在科研實力,還是在規模體量上,都取得了突飛猛進的發展,“科技嘉定”已成為一張響亮的名片。

點燃科技創新的火種

在中科院上海光機所保留著一封珍貴的信件:“鄧錫銘同志,希望你為我國光子學、光子技術和光子工業作出貢獻!我一定盡力相助。”寫信人是科學泰斗錢學森。

中科院上海光機所

1964年,鄧錫銘作為主要負責人,參與籌建我國第一個激光技術專業研究所——中國科學院上海光學精密機械研究所,并被任命為副所長。

在鄧錫銘的帶領下,經過10多年艱苦卓絕的努力,中科院上海光機所設計出了大型高功率激光實驗裝置——“神光I”裝置。1987年,該裝置通過國家鑒定,為核爆模擬、高壓狀態方程提供了重要研究手段。

1990年,“神光I”裝置獲得國家科技進步獎一等獎,它的建成是我國激光技術發展的一項重大成就,對我國科學技術發展及應用都有著重大意義。

科技創新的種子,源源不斷地在嘉定這塊熱土上萌發,無數個“第一”在這里誕生:為第一顆原子彈研制作出貢獻的J501大型計算機、我國第一臺每秒500萬次的大型計算機、第一臺等離子噴涂裝置、第一塊激光釹玻璃……

直到1978年,嘉定共有部屬、市屬科研單位9個,職工5966名,其中中高級知識分子1904名,各科研單位在強激光技術、中大型計算機、高強度晶體材料等方面,取得了豐碩的成果,獲獎項目多達486個。

中科院上海光機所在“十四五”期間,將精耕基礎前沿交叉、光電空間、先進材料、信息、海洋等重大戰略領域,加快打造以強激光科學與技術為“主體”、激光物理(能量光子學、信息光子學)和材料物理為“兩翼”的原始創新策源地,為國家重大需求、經濟主戰場提供集成性、系統性的激光技術解決方案,踐行激光領域國家戰略科技力量的使命擔當。

筑巢還鳳,重煥科研活力

上世紀90年代,受交通制約,部分科研院所從嘉定搬至上海市區,曾經星光熠熠的“上海科學衛星城”逐漸暗淡。

2000年,地處嘉定的中國電子科技集團公司第三十二研究所(前身為華東計算技術研究所,以下稱“中電科三十二所”)將工作總部從嘉定搬到徐匯漕河涇。“當時漕河涇只有20多畝地,隨著發展,我們的員工人數從幾百人發展到了上千人,場地遇到了瓶頸。”中電科三十二所工會主席金光表示。

華東計算技術研究所

當聽到中電科三十二所面臨場地不足的困境時,嘉定區政府伸出了橄欖枝。2016年6月,經過幾年緊張有序的建設,中電科三十二所工作總部搬回嘉定。

“建所初期我們只有120多畝土地,現在我們已經擴大到300多畝,嘉定區政府在用地上給了我們很大支持,也為我們提供了優惠的稅收政策。”金光說,去年企業營業總收入首次突破百億元。

中電科三十二所只是嘉定“鳳還巢計劃”的一個縮影。多年來,嘉定栽下“梧桐樹”,善待“金鳳凰”,為了讓“鳳還巢”,嘉定為回歸和入駐的科研院所提供近2000畝土地,為人才提供配售房、購房補貼和租房補貼。同時搭建產學研合作平臺,每年舉辦嘉定科技博覽會,讓院所拿出科研成果與企業“面對面”,幫助院所科研成果找“婆家”。

如今,以北部菊園新區為主,聚集了中科院系統的上海光機所、上海硅酸鹽所、上海微系統所等,已完全扭轉了20年前科研院所競相出走的窘境。

中電科三十二所

未來,嘉定將以菊園新區國家級科研院所集聚區、嘉定工業區國家新型工業化產業示范基地等區域為重點,加速引進和培育一批重點項目,集聚一批高端研發機構、創新型企業和高層次人才,讓創新成為嘉定持續發展的“硬核”動力。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們