此前,我國大陸地區有15顆以“大學校名”命名的小行星——北京大學星、北師大星、南京大學星、山東大學星、中國科大星、哈工大星、清華大學星、中大星、北航星、浙江大學星、央美星、天津大學星、三峽大學星、南師大星、國科大星。

建設四個國家級科技大平臺

全國高校唯一

測得迄今最高精度的引力常數G值

成果寫入中學課本

“天琴計劃”主要參與單位

建設我國中部地區第一個天文系

參與拍攝人類第一張黑洞照片

轉載請注明出處。

<ul id="ikuqo"></ul> <tfoot id="ikuqo"></tfoot>

<tfoot id="ikuqo"></tfoot>

激光制造網 來源:長江日報2022-03-21

我要評論(0 )

![]()

![]()

3月21日,即將迎來70周年校慶的華中科技大學收到一份來自太空的禮物,國家天文臺宣布將永久編號52487號小行星命名為“華中科技大星”(52487 =1995XO2)。這顆小行星是1...

此前,我國大陸地區有15顆以“大學校名”命名的小行星——北京大學星、北師大星、南京大學星、山東大學星、中國科大星、哈工大星、清華大學星、中大星、北航星、浙江大學星、央美星、天津大學星、三峽大學星、南師大星、國科大星。

建設四個國家級科技大平臺

全國高校唯一

測得迄今最高精度的引力常數G值

成果寫入中學課本

“天琴計劃”主要參與單位

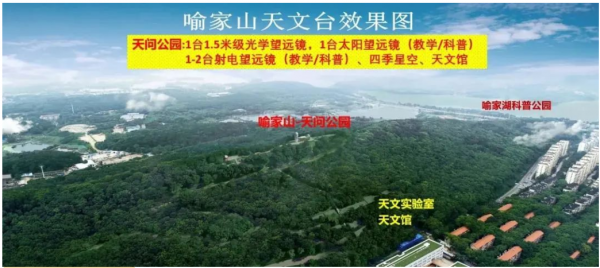

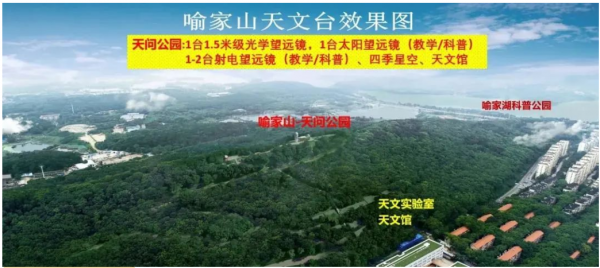

建設我國中部地區第一個天文系

參與拍攝人類第一張黑洞照片

轉載請注明出處。

① 凡本網未注明其他出處的作品,版權均屬于激光制造網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。獲本網授權使用作品的,應在授權范圍內使

用,并注明"來源:激光制造網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關責任。

② 凡本網注明其他來源的作品及圖片,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本媒贊同其觀點和對其真實性負責,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系我們刪除。

③ 任何單位或個人認為本網內容可能涉嫌侵犯其合法權益,請及時向本網提出書面權利通知,并提供身份證明、權屬證明、具體鏈接(URL)及詳細侵權情況證明。本網在收到上述法律文件后,將會依法盡快移除相關涉嫌侵權的內容。

相關文章

相關文章 網友點評

網友點評

熱門資訊

熱門資訊 精彩導讀

精彩導讀 關注我們

關注我們