據悉, 48小時內13位名人逝世, 有運動員, 也有表演家, 還有7位院士,其中一位院士為我國的焊接 專家、激光專家 和航空專家。

光明日報消息,中國工程院院士、野生動物學專家、東北林業大學教授馬建章,因病醫治無效,于2022年12月23日在哈爾濱逝世,享年86歲。馬建章,1937年7月20日出生于遼寧阜新。1960年畢業于東北林學院(現東北林業大學),畢業后留校任教。1995年當選中國工程院院士。

據北京兒童醫院官微消息,中國工程院資深院士,我國小兒外科主要創始人,著名兒科醫學教育家,國家兒童醫學中心、首都醫科大學附屬北京兒童醫院原副院長張金哲因病醫治無效,于2022年12月24日在北京逝世,享年102歲。

據哈爾濱工業大學官微消息,中國工程院院士、我國著名葉輪機械氣動力學專家、哈爾濱工業大學能源科學與工程學院教授王仲奇,于2022年12月25日因病醫治無效,在哈爾濱逝世,享年90歲。

王仲奇同志1932年6月29日出生于河北省唐縣,1956年畢業于哈爾濱工業大學渦輪機專業,畢業后留校工作至今。1960-1962年在莫斯科動力學院學習,獲蘇聯科學技術副博士學位。1949年10月加入中國共產黨。1997年當選中國工程院院士。

王仲奇同志長期致力于汽輪機與航空發動機渦輪葉片氣動基礎理論與設計領域的教學和研究工作,是中國葉輪機械專業的創始人之一,提出了發動機彎扭葉片的三維成型理論和設計方法,取得了多項重要創新性成果,是中國彎扭葉片理論的奠基人和設計(計算)方法的開拓者。曾獲得眾多獎勵,包括國家自然科學獎二等獎、國家科學技術進步獎二等獎、國家科委科學技術進步獎二等獎、航空航天部科技進步獎二等獎。

據北京大學醫學部官網消息,中國科學院院士、北京大學基礎醫學院生物化學與生物物理學系童坦君教授因意外摔倒受傷醫治無效,于2022年12月25日在北京大學第三醫院逝世,享年88歲。

童坦君教授,1934年8月出生,浙江寧波人,九三學社社員。1964年7月北京醫學院生物化學專業研究生畢業后,歷任本專業助教、講師、副教授、教授、北京大學衰老研究中心主任。1978年12月至1981年8月期間作為教育部公派52名我國首批訪美學者之一赴美留學。2005年當選中國科學院生命科學和醫學學部院士。

據中國工程院官網消息,石油地球物理勘探專家、中國工程院院士李慶忠于2022年12月26日逝世,享年92歲。

李慶忠,男,漢族,1930年10月出生于江蘇省昆山縣。1952年畢業于清華大學物理系。石油地球物理勘探專家,中國石油天然氣集團公司地球物理勘探局高級工程師。1995年當選中國工程院院士,主要從事用物探方法(包括地震勘探、重力、磁法、及電磁測量)尋找油氣田的研究。

據中國工程院官網消息,中國工程院院士、建筑學家、清華大學建筑學院教授關肇鄴于2022年12月26日在北京長庚醫院逝世,享年93歲。

關肇鄴,男,1929年生于北京,廣東南海人。1952年畢業于清華大學建筑系,并留校任教至今。1981年至1982年在美國麻省理工學院做訪問學者。現為清華大學建筑學院教授,博士生導師。曾任中國建筑學會建筑創作委員會主任。1995年當選為中國工程院院士。

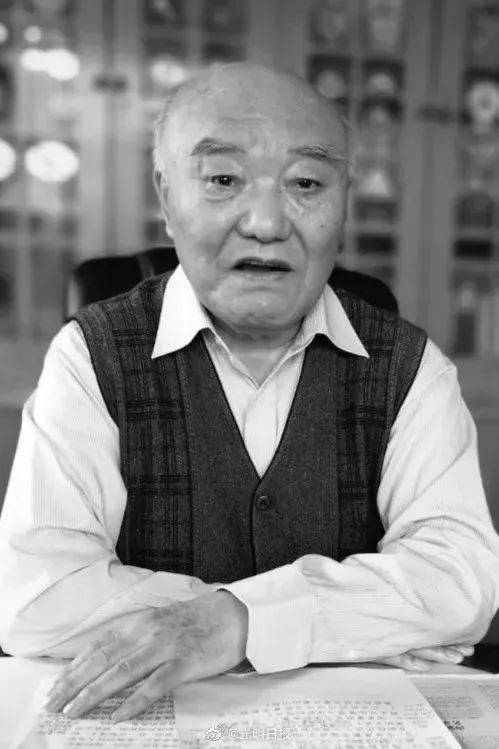

據中國工程院官網消息,中國工程院院士、航空制造技術專家關橋于2022年12月26日逝世,享年87歲。

中國焊接領域的開拓者和領軍人

中國工程院院士關橋

于2022年12月26日因病辭世

享年87歲

關橋院士為焊接事業作出了巨大貢獻

他的離開是焊接領域的巨大損失

沉痛悼念!深切緬懷!

焊完以后,零件變形了,敲啊砸啊把它校正過來,但是校正過程的敲砸使得一些老的鉗工耳朵都失聰了,耳聾了,所以后來我也下決心,我說這個工藝太落后了,就想辦法看能不能采用(新技術)焊接完了以后就不變形了。

關院士向科技處申請了經費,開始了“焊接過程中應力與變形控制”的課題研究。經過反復試驗,發明了低應力無變形焊接技術。

一般航空航天里邊都是薄板(結構),薄板焊完以后它就這樣變形了,而且是失穩變形,翹起來了。但是采用低應力無變形焊接技術,它這個就沒有變形了。低應力無變形焊接技術是咱們的創造發明,在國際上還沒有這個技術。

人家有這項技術

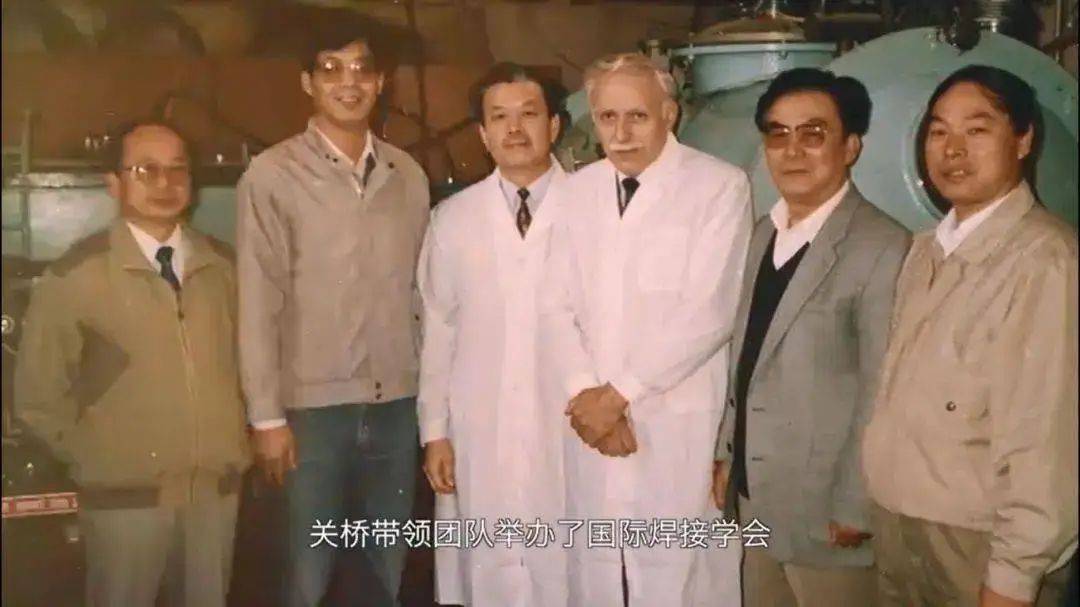

關院士作為我國焊接技術領域的學科帶頭人,在引進和發展焊接技術方面的成就有目共睹。早在1964年,關院士隨隊參加了在捷克召開的國際焊接學會第17屆年會,以了解國際焊接技術的發展趨勢。

陳麗芳(關院士夫人)

你別看他學生工作要求挺嚴的,生活里他倒是沒什么要求,特別是吃飯或者什么的,我做什么他就吃什么,他從來不會挑挑剔剔的。他回到家里來的話,除非他自己還是在想(工作),不然的話,他還是(會)幫我做一些家務事。

他喜歡看電影,我兒子就經常陪他去看電影。我們(家)這兒比較近有一個電影院,所以他就帶他去看電影。

可愛

名字是怎么來的?

關院士的父親關慰祖從事水利工程和鐵路設計測量,他希望自己的孩子能繼續我國的土木建設。

因為我父親是搞土木工程的,所以家里邊男孩子的名字都叫橋堰敦柱,四個男孩子,名字都是(與)土木工程有關的。

用焊接技術制作的禮物

關院士80歲生日之時,烏克蘭巴頓焊接研究所專門用焊接技術為他做了禮品。

大家的概念里邊,焊接就是一個工藝技術,制造一些結構產品,但是這個呢,是一個藝術造型,所以焊接也可以做為一個藝術造型的一個方法、一個工具,形成了這么一個很精美的藝術品。

1963年4月,關橋學成歸國,帶著“發展我們自己的航空焊接技術”的遠大抱負進入航空焊接領域。40多年來,關橋院士在我焊接領域踐行著“矢志振興中華”的夙愿,碩果累累。

關橋經常告誡自己,要成為一個有作為的科技工作者,首先要做一個高素質的人:“學會欣賞別人,不斷完善自我,發揮群體智慧,矢志振興中華。”

先賢雖去,風范永存!

先生千古!

關橋簡歷

關橋(1935年7月2日-2022年12月26日),男,漢族,出生地山西省太原市,山西襄汾人,生前系航空制造工程焊接專家,中國工程院院士,中國共產黨黨員,中國航空制造技術研究院研究員 。

2022年12月26日,關橋院士逝世。

1935年7月2日,關橋出生于山西省太原市。

1952年10月—1953年7月,在北京俄文專修學校學習俄語。

1953年9月—1959年1月,在莫斯科鮑曼高等工學院學習焊接專業,畢業后獲得工學學士學位。

1959年2月—1959年11月,在一機部九所熱加工研究室工作。

1959年11月—1963年4月,在莫斯科鮑曼高等工學院研究生院學習焊接結構學,畢業后獲得副博士學位。

1963年4月—1963年12月,在中國駐蘇聯大使館留學生管理處工作。

1963年12月—1979年11月,在三機部六院九所焊接研究室工作。

1979年11月—1984年4月,擔任三機部第625研究所航空特種焊接工藝研究室主任。

1984年4月,擔任航空工業部第625研究所科技委員會副主任。

1987年,任北京航空工藝研究所焊接研究室研究員。

1994年,當選為中國工程院院士;同年,在擔任中國焊接學會理事長期間,在北京成功地舉辦了國際焊接學會(IIW)第47屆年會。

關橋長期從事航空制造工程中特種焊接科學研究工作。

關橋是“低應力無變形焊接”新技術的發明人,解決了影響殼體結構安全與可靠性的焊接變形難題,指導了高能束流(電子束、激光束、等離子體)加工技術、擴散連接技術與超塑性成形/擴散連接組合工藝技術、攪拌摩擦焊接等項新技術的預先研究與工程應用開發;在焊接力學基礎研究方面,關橋顛覆了“焊接變形不可避免”這一傳統認識,解決了航空航天板、殼、壁板類典型構件焊接壓屈失穩變形這一世界性難題,創建了“低應力無變形焊接理論和方法”;在航空焊接工程領域,關橋在科研生產一線主持和指導了多項特種焊接新技術研究開發和工程應用,解決了“長征三號甲”運載火箭、航空渦噴系列發動機等諸多型號研制中的焊接變形關鍵技術難題,填補了多項中國國內空白;關橋根據國際上技術發展呈現出的新趨勢,先后倡導建立了高能束流加工技術重點實驗室和航空連接技術航空科技重點實驗室,促進了高能束流加工技術和航空連接技術基礎研究的深入、帶動了行業技術的發展、推動了技術的應用,在國防武器和航空裝備的設計與研制中發揮了重要支撐作用。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們