據悉,理解視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺這五種感官仍然是神經科學的前沿領域。之江實驗室的科學家們正在開發一系列低成本、節能的傳感器,以及先進的智能傳感技術。

之江實驗室成立于2017年,坐落于杭州城西科創大走廊核心地帶,是浙江省委、省政府深入實施創新驅動發展戰略、探索新型舉國體制浙江路徑的重大科技創新平臺。2021年,之江實驗室納入國家實驗室體系。實驗室以“打造國家戰略科技力量”為目標,由浙江省人民政府主導舉辦,實行“一體兩核多點”的運行架構,主攻智能感知、人工智能、智能網絡、智能計算和智能系統五大科研方向,重點開展前沿基礎研究、關鍵技術攻關和核心系統研發,建設大型科技基礎設施和重大科研平臺,搶占支撐未來智慧社會發展的智能計算戰略高點。

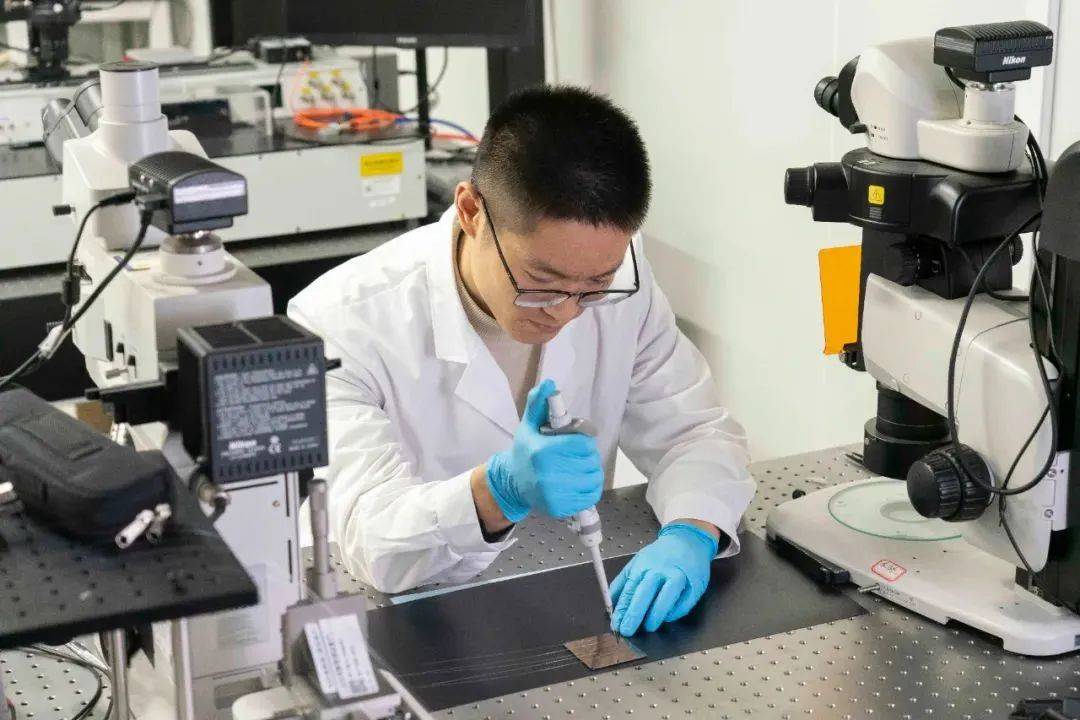

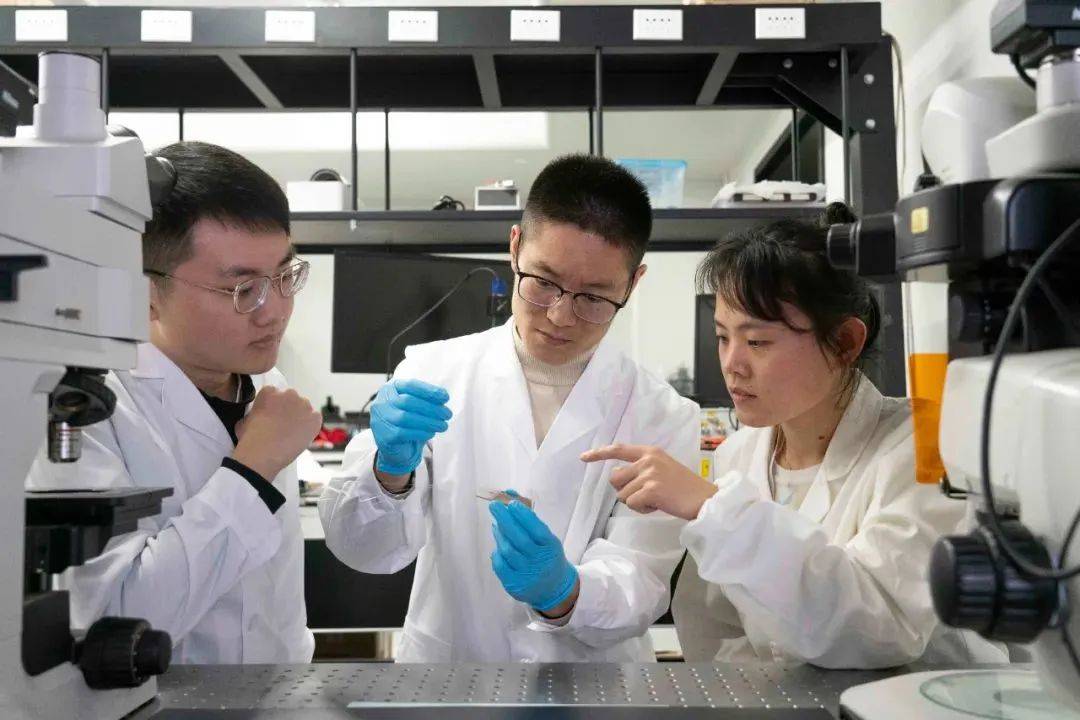

劉教授、鄺教授及其團隊成員開發了用于傳感器打印的高通量3D納米分辨率激光直寫機

智能傳感

之江實驗室正在進行 將類似人類的感知集成到傳感設備中的新型傳感器技術和信號處理的先進結合。

理解視覺、聽覺、觸覺、嗅覺和味覺這五種感官仍然是神經科學的前沿領域。為了探索這些過程,研究人員經常嘗試模擬自然。

例如,20世紀50年代,康奈爾大學(Cornell University)已故心理學家弗蘭克·羅森布拉特(Frank Rosenblatt)模仿蒼蠅眼睛中的布線和處理過程,制造了一個充滿迷宮般的電線和電子設備的設備,稱為感知器。像這樣的研究,現在由先進的計算提供動力,正在創造一個名為智能傳感的新研究領域,許多科學家在中國杭州的之江實驗室探索這個領域。

之江實驗室智能傳感研究所所長劉旭說:“智能傳感是對人類感知周圍物體和環境的感知模式的模仿和近似。“人類的視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺都有自己的神經網絡,它們都以特定的方式計算。它不僅是機械的感知過程,而且是物理感知、神經信息處理和大腦皮層識別的結合,形成了人類對周圍環境的認知。”

制造更智能的傳感器

智能傳感的進步很大程度上依賴于更先進的傳感器,比如由傳統數字傳感器與信號處理電路和計算存儲器結合而成的所謂智能傳感器。“這些類型的傳感器將很快進入市場,但它們只能被視為智能傳感器的初步類型,”劉教授說,因為更智能的傳感器還在開發中。

之江實驗室的科學家們正在開發一系列低成本、節能的傳感器,以及先進的智能傳感技術。“在 之江實驗室強大的人工智能研究基礎上,我們將專注于開發模仿人類五感的智能視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺傳感器,這可以提供變革性的技術和設備,如未來的人形機器人、聚合媒體技術和新的人機交互界面。此外,這些傳感器將推動信息技術的發展達到更高的水平,”劉 教授解釋道。

例如,這些科學家模仿聽覺感知,在顯微鏡中集成了一個20 MHz - 120 MHz的超聲波換能器,可以對1厘米深的樣品進行成像,分辨率小于10 μm。在視覺傳感領域, 之江實驗室的科學家們正在研究應用于體內亞細胞病理學研究和多器官診斷和治療的技術。最后,在努力復制觸覺的過程中,這些科學家還開發了一種基于微納米纖維的智能觸覺傳感系統,該系統可以對壓力、滑動、溫度、濕度和角度做出準確的反應。

制造更好的傳感器

雖然承認這些突破刺激了現有傳感器的發展,如電荷耦合器件(ccd)和互補金屬氧化物半導體(CMOS)芯片,但研究人員可以相信,未來的傳感器將更加先進。

劉 教授說:“我們把目前的CCD和CMOS圖像傳感器稱為工業時代的視覺傳感器,我們希望開發新型的視覺、嗅覺、味覺和觸覺傳感器,我們將其定義為仿生智能傳感器。”“因此,我們設計并建造了之江實驗室智能感知設施,這是一個用于智能傳感器研發的大型科技基礎設施。”

這一研發設施將使 之江實驗室的科學家能夠在智能傳感的各個方面開展工作。劉教授解釋道:“構建全鏈智能傳感器研發平臺,能夠將五感傳感材料、大規模陣列高速讀出電路、基于類人神經網絡的智能芯片等進行融合,支持類人五感器件的創造,形成新的智能傳感系統,為更高效、更穩健的機器智能服務。”

科研成果

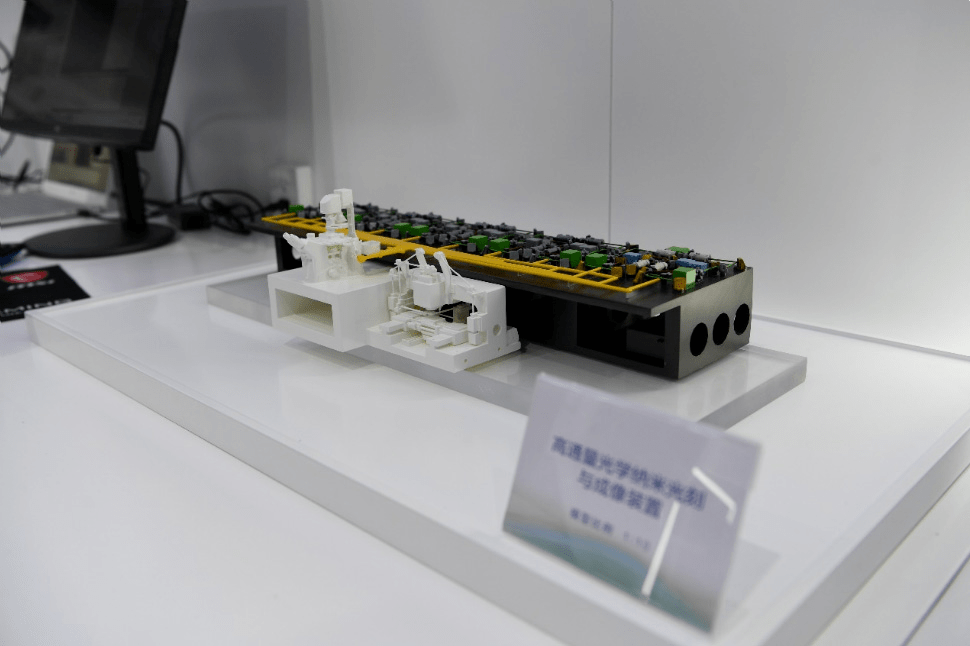

高通量光學納米光刻與成像裝置

以雙光束激光納米直寫技術為核心,突破激光直寫突破衍射極限、復雜納米結構大面積制備及多通道高速成像這三個科學問題,已完成單路激光直寫系統光學調制模塊的系統搭建,實現了亞50nm的結構刻寫精度與25nm的懸浮線刻寫,在微納加工與制造領域達到國際先進水平,為我國在傳感器領域支撐生命科學、材料科學等領域科學問題的研究提供有效的儀器和設備平臺。

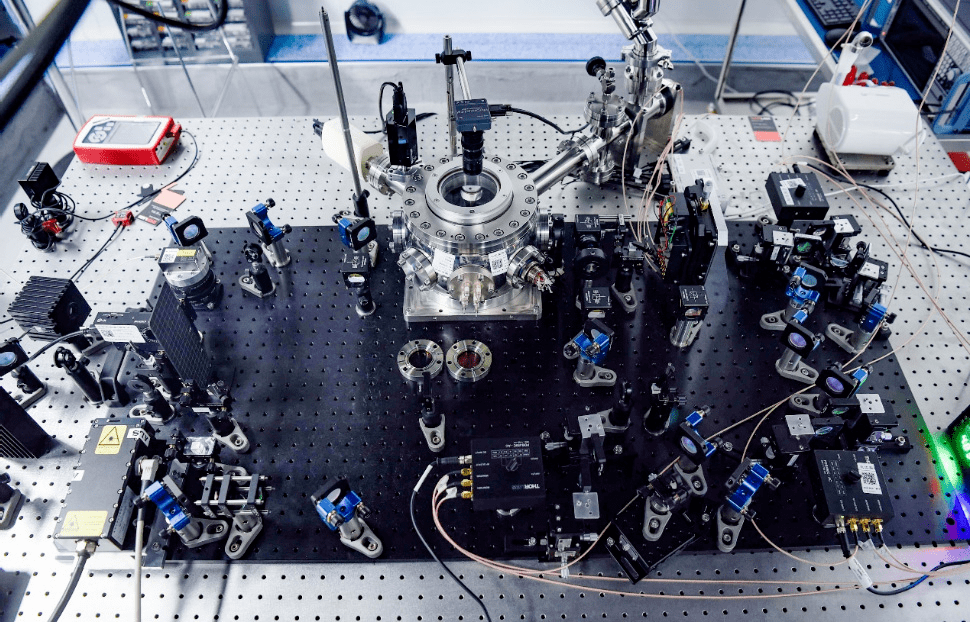

基于光動量效應的極弱力與加速度測量科學裝置

面向非牛頓引力、卡西米爾效應等世界科技前沿與量子慣性導航國家重大需求,建立了光動量傳感理論模型、指標體系和評測方法,突破了高真空光阱穩定懸浮、亞皮米級三軸解耦位置探測、毫開爾文級敏感單元質心運動冷卻等關鍵技術,開發了光動量傳感仿真軟件、真空控制系統、傳感信號處理系統等支撐系統,完成之江實驗室第一代極弱力與加速度科學裝置研制, 實現極弱力探測靈敏度達3.4×10-19N/Hz1/2、分辨率達4.6×10-21N,核心指標居國際先進水平。

之江實驗室智能感知研究院類人感知研究中心科研動態

之江實驗室軟體光致動器研究成果登上《自然》子刊

“你相信光嗎?”

在腔道縱橫的人體內自由潛行,

充當患者復原的外骨骼,

在微米尺度上抓取任意細胞……

之江實驗室最新研究成果表明:

“一束光”的驅動蘊含巨大應用潛力。

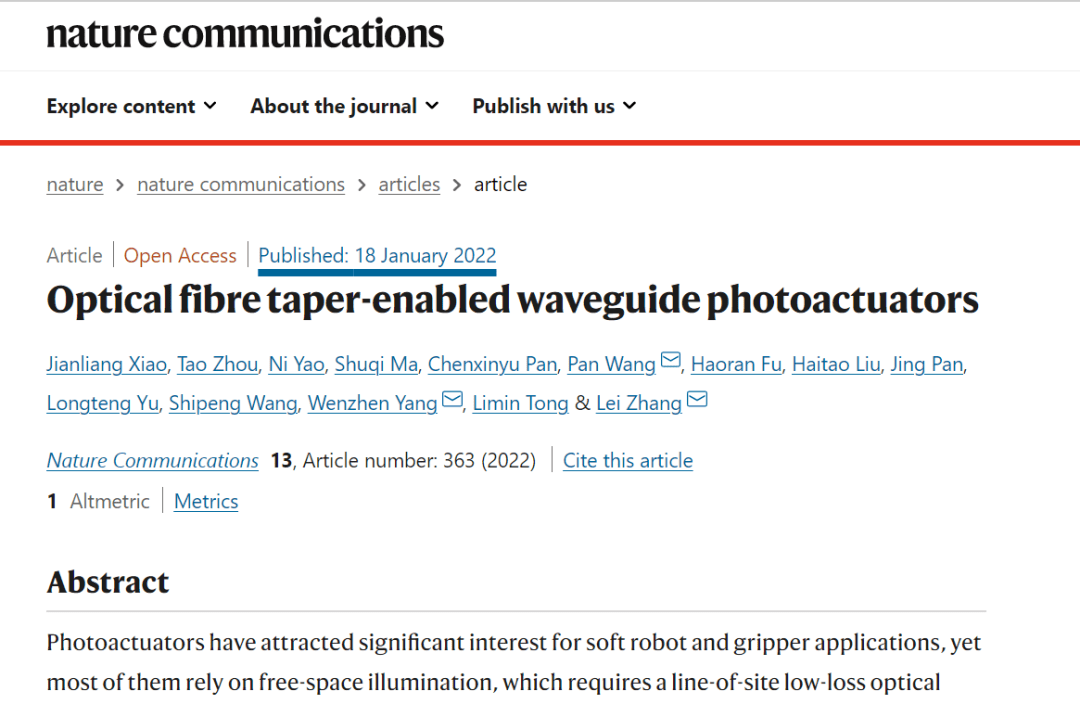

1月18日,《自然通訊》(Nature Communications)刊發了之江實驗室最新研究成果“基于微納光纖的光波導型軟體光致動器”(Optical fibre taper-enabled waveguide photoactuators),展示了提升光致動器變形性能的新思路。之江實驗室類人感知研究中心肖建亮博士為論文第一作者,之江實驗室類人感知研究中心張磊教授、楊文珍教授,浙江大學王攀研究員為共同通訊作者。

之江實驗室類人感知研究中心 肖建亮博士

“軟體致動器”是什么?

也許你對它感到陌生,但它在人工肌肉、物體抓取、仿生運動等領域已經展現出“過人”的應用優勢。

軟體致動器+光=?

憑借遠程傳輸便利、多參數可調等優勢,大自然中隨處可見的空間光成為主流驅動方式之一,被學界和工業界寄予厚望。

然而,自由空間光驅動存在一些與生俱來的缺陷:容易被物體遮擋,在體內腔道、彎曲管道等光線無法直達的場景內難以工作;長距離傳輸受散射、折射影響大,導致遠距離隔空照射精準定位難、光強波動大;如果要精準控制運動中的物體,操作光束的難度就更大了。

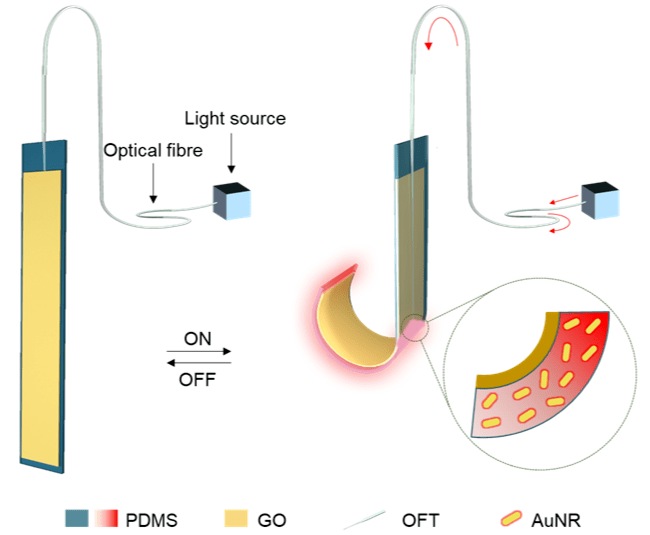

采用柔性光波導,將光引導到致動器內,是解決空間光型致動器在復雜開放場景下應用難題的新思路。

光波導型致動器的材料選擇,一般采用技術相對成熟的普通商用光纖。但商用光纖整體厚度大(直徑多在125微米)、光耦合效率低、能量密度低,導致其變形幅度小、速度慢,無法滿足很多實際應用需求。如果1毫瓦的微弱光線經由100微米以上的光纖傳導至致動器,光的能量密度并不高,且會因為光纖和光響應材料的尺寸不匹配,導致不少能量散失。

作為一支擁有光學和材料學交叉學科背景的團隊,之江實驗室類人感知研究中心的觸覺感知研究團隊提出了一個假設:能否用微納光纖“破題”柔性光致動器?

在項目負責人張磊教授的啟發與指導下,肖建亮與團隊成員在10個月內就得出了主體數據,最終成功將這一創新性設想付諸實踐。現在,眼前這個長3厘米,寬0.5毫米的微小裝置就是團隊鏖戰一年半的成果。

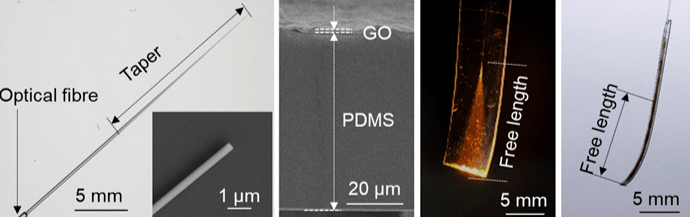

微納光纖光致動器結構

肖建亮介紹,微納光纖的微小尺寸,加上光響應材料的光熱效應和熱膨脹系數不匹配機理是“破題”的關鍵。“微納光纖擁有納米級尺寸,令光致動器的厚度降至70微米,更加柔軟靈活。同時,更小的直徑提高了能量密度和利用率,可以顯著提升致動器變形能力。”

微納光纖光致動器工作機理

肖建亮展示了這一裝置的不俗表現:變形角度大,可彎折超過270度;響應速度快,1.8秒內迅速彎曲180度;能耗低于0.55 毫瓦/度,大幅提升了柔性光波導型致動器的綜合性能。

微納光纖光致動器在不同驅動功率下的變形角度及其響應速度

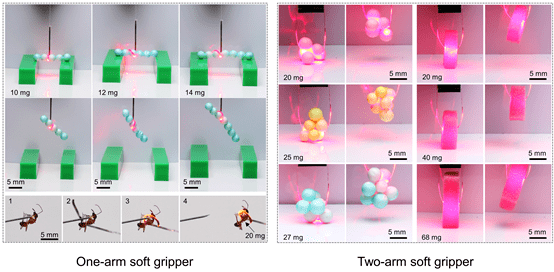

用該裝置構建的單臂和雙臂柔性抓手,不僅能抓取不同形狀、大小的物體,還能抓起自身重量70倍的物體,是個柔軟靈活的“大力士”。如果裝載到電動導軌上,還可以在大范圍內抓取、移動、操控物體,彌補了空間光致動器“精準操作難”的缺陷。

微納光纖光致動器構建的單臂和雙臂軟體抓手抓取不同形狀、大小和重量的物體

以下視頻來源于

之江實驗室

有了微納光纖的加持,在不遠的未來,我們也許可以看到軟體致動器在體內復雜腔道中自由“游動”,中風患者在康復治療中擁有了外骨骼,生命科學研究者可以任意抓取微米級細胞……

張磊團隊這一最新研究成果,讓所有“追光者”更加確信:一束光里,潛藏著柔軟卻強大的力量。

文章來源:

https://www.science.org/content/resource/adding-intelligence-to-sensing

https://www.zhejianglab.com/

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們