晚上10點,位于武漢光谷的格藍若實驗室里,“勞動者”系列人形機器人正在進行新一輪測試——一步、兩步,機器人以矯健的步伐登上臺階,又從30°的斜坡上緩步而下……從直膝行走,到不規則路面行走,“勞動者”每一天都在加速進階。

“每次來都能看到新突破。”去年11月,習近平總書記親臨湖北武漢,在觀看科技創新成果時,發出這樣的感慨。此前,每次來到武漢,科技創新和產業創新都是總書記關心關注的重點。

牢記總書記囑托,這座中部“重鎮”正交出硬核答卷:全球首片8寸硅光薄膜鈮酸鋰晶圓、首顆醫學遙感科學實驗衛星、首臺掘爆機等一批重大自主創新成果在漢問世,高端芯片、心肌旋切、北斗通導遙一體化等技術和產品世界領先,科技創新成果斐然。

在長飛光纖光纜股份有限公司(以下簡稱“長飛”),一根碗口粗的光纖預制棒,經高溫“熔煉”被拉成比頭發絲略粗的光纖,它們是遠距離信息傳輸的關鍵。30多年里,長飛累計生產光纖近10億芯公里,主業產品光纖光纜連續八年位居世界第一。

“一個國家只是經濟體量大,還不能代表強。”習近平總書記的殷殷囑托,仍被鐫刻在長飛各個生產車間,銘記在長飛人的心中。

2013年7月21日,總書記走進長飛生產車間,登上光纖拉絲塔,觀看光纖預制棒熔化拉絲過程。他說:“我們是一個大國,在科技創新上要有自己的東西。”

光纖通信最早在海外商用,全球多用玻芯光纖。半個世紀后,長飛自主開發,用空氣纖芯替代玻璃纖芯。業內人士形容:“實心光纖好比普通列車,空芯光纖則好比高鐵。”這一顛覆性技術,為遠程手術、高頻金融交易、AI超算網絡等光通信應用場景帶來中國方案。

長飛執行董事兼總裁莊丹說,產品從跟隨到引領,源于對總書記囑托的踐行。

自幾年前,長飛持續投入研發空芯光纖,如今已完成關鍵原材料自研,具備小批量交付能力,并探索商用。

“要有自己的東西”,這個信念始終被武漢每一位創新者銘記。如今,光纖通信、3D打印等產品,都已走出一條具有中國特色的顛覆性創新之路。

在“國家隊”中國信科集團引領下,我國再次刷新單模多芯光纖傳輸容量世界紀錄。2018年,總書記考察中國信科時強調,具有自主知識產權的核心技術,是企業的“命門”。如今,企業已實現超1000公里單跨無中繼光通信傳輸,這一成果在全球尚屬首次。

武漢企業為C919大飛機打印的高強鋁合金“骨架”已通過驗收,3D打印大飛機最大承力零部件,同樣創造了全球首個的紀錄。

“要有自己的東西”,總書記的殷切叮囑,如奮進的號角,激勵著武漢的科技工作者向上突圍。全球首款145GHz超高帶寬電光調制器、全球首款量產印刷 OLED21.6寸專業顯示屏等一系列顛覆性創新成果,不斷涌現。

2月28日,走進武漢重型機床集團有限公司(簡稱武重),廠區外柳樹抽出新芽,35米高的重裝車間內,工人們在三四層樓高的鋼鐵設備間忙碌,一派生機。

工業母機作為“制造之基”,關乎國家發展和安全。2013年,總書記親臨武重,查看超重型數控鏜銑床的加工情況,對自主研制大批“世界之最”的武重給予高度評價,稱贊其為“民族的驕傲”。這一幕,深深印刻在武重裝備技術研究院院長王瀟的腦海中。

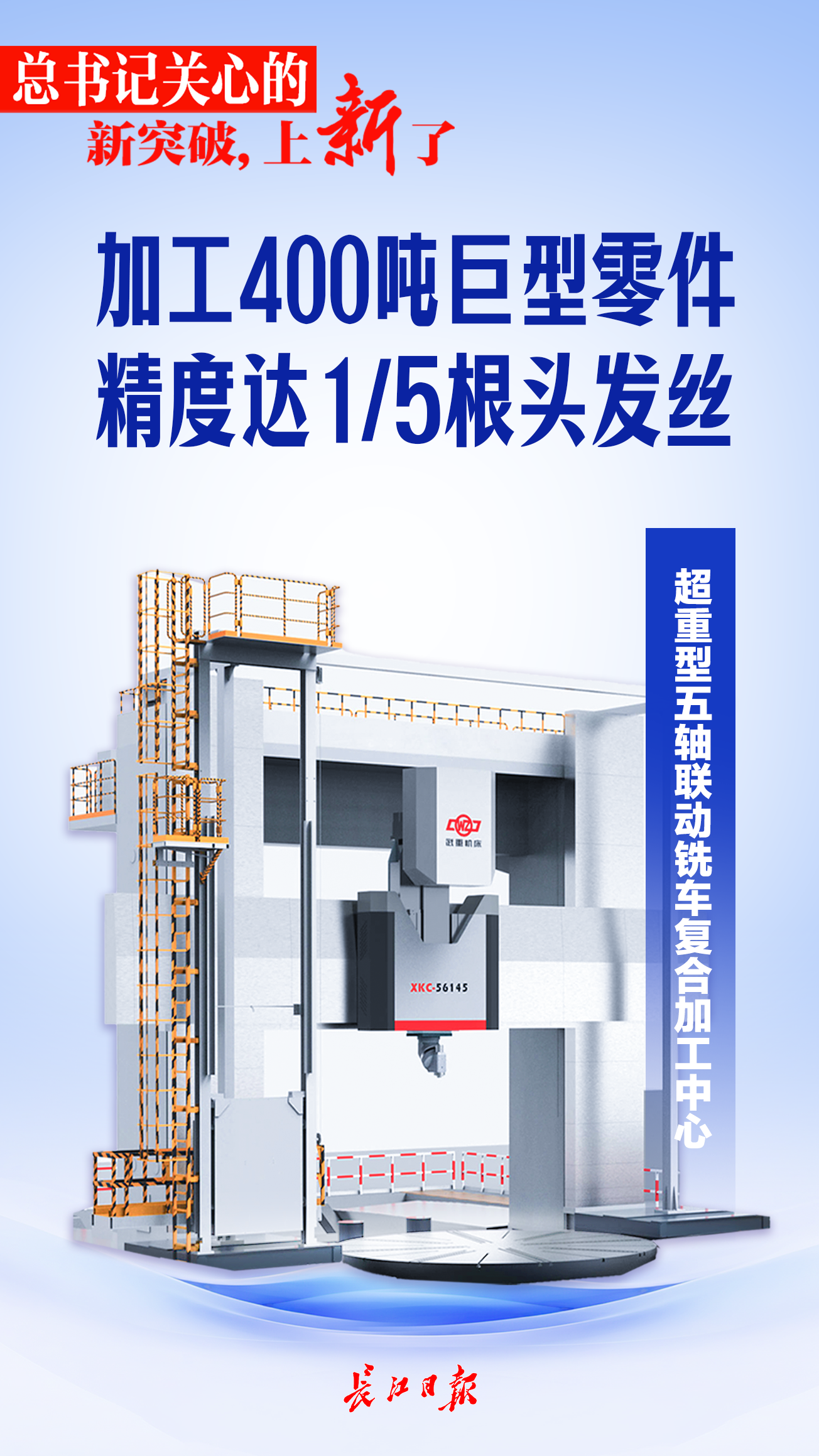

12年來,武重牢記“自力更生任何時候都不能少”的殷殷囑托,不斷突破關鍵核心技術。王瀟介紹,武重最新研發的超重型五軸聯動銑車復合加工中心,長40米,高10.5米,是目前世界上最大的鏜銑機床。與上一代產品相比,這一機床不僅尺寸更大,精度和自動化程度也大幅提升,并且首次在10米級重型復合機床上實現了數控系統、超長精密光柵尺等關鍵器件的國產化配套。

“只需1人操作,就能將400噸的巨型零件一次加工成型,精度可達微米級。”王瀟表示,這一產品已成功交付到國家重大工程項目現場。為滿足客戶不斷增長的產能需求,目前已接到第二臺訂單。武重正聯合上下游企業,開展協同創新,計劃明年交付百分百國產化的產品。

從2013年總書記提出“我們自己的飯碗主要要裝自己生產的糧食”,到2022年強調“把科技的命脈牢牢掌握在自己手中”,話語間滿是對自主創新的殷切期望。

最近,華工科技產業股份有限公司(簡稱華工科技)也傳來喜訊,企業自主研發的全自動晶圓激光退火設備在九峰山實驗室完成中試,即將在客戶現場進行生產端批量驗證。這一成果,標志著我國半導體激光加工系列裝備實現核心技術自主可控。此前,這項關鍵技術被國外壟斷。

華工科技半導體面板事業部市場總監肖沖介紹,初涉該領域,華工科技從零突破,經聯合攻關,已實現每4分鐘完成一片6或8英寸晶圓退火加工,達國際領先水平。兩年多來,華工科技聯合20家單位,共建多個研發平臺,研發投入復合增長率近30%,多項“卡脖子”關鍵核心技術取得突破。

3月2日,位于華中農業大學的湖北洪山實驗室里,科研人員正仔細觀察玉米樣本生長狀態。

“玉米是我國種植面積最大、總產量最高的作物。”華中農業大學植物科學技術學院教授、湖北洪山實驗室研究員肖英杰介紹,提高玉米蛋白含量,每提高一個百分點就能夠實現700萬噸大豆進口的替代。

華中農業大學嚴建兵團隊聯合湖北洪山實驗室,設立高產高蛋白玉米創新研究院,打破技術卡點,培育玉米新品系。

2024年11月5日下午,總書記到武漢產業創新發展研究院考察。在“高產高蛋白宜機收玉米”成果展臺前,嚴建兵報告,團隊實現玉米蛋白含量從8%到12%的躍升。總書記充分肯定,指出“這個研究很重要,提供了一條新的路子”。

肖英杰說,總書記的關心始終激勵著大家,團隊一直以國家重大需求為導向做科研,“用嚴教授的話說,就是不僅關注‘實驗室里的革命’,也聚焦‘土地上的變革’,讓成果變成老百姓飯碗里的實惠”。

如今,通過一次次的技術攻關,團隊已培育出蛋白含量超10%的品種并大面積推廣,未來還要向“12%”乃至“15%”的目標前進。

也是在今年初,武漢市洪山禮堂外,10款“湖北造”人形機器人組團秀絕活兒,其中,一款名為“勞動者”的人形機器人,正由武漢格藍若智能技術股份有限公司開發。

在格藍若的實驗室里,負責人竇峭奇正在帶隊加速電力巡檢-運維具身智能研發。“總書記問,明年能不能應用?”竇峭奇當時的回答是,2025年能實現小批量試用。這份“約定”,承載著厚重期望,也點燃了奮進的力量。

這些天,“勞動者”正在為上崗變電站“強身健體”。竇峭奇滿懷信心,“勞動者”系列還將加速進入工業制造、家庭服務等,在滿足市場需求中建功立業。

牢記囑托、持續上新,武漢加速突破。總書記關注過的“植物源重組人血清白蛋白”技術,已成功誕生“全球首創”的創新藥,并已獲得國家新藥注冊申請受理,有望今年正式上市。這一創新成果將有望改寫“救命藥”從血漿中提取的歷史,為廣大患者帶來新的希望。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們