是精度?是可靠性?……

我倒覺得是各基礎技術的積累。

數控系統的核心不是芯片神馬的,是算法,是代碼優化,有了這點,才有數控系統的精度穩定性…,至于數控系統的電磁兼容之類的在算法面前都是小事。西門子一個運動控制卡就能把咱卡住。

機械系統的核心很多

結構部分,我們總以為機械是個夕陽學科,但每每外國人搞出個新結構,咱就呆了,原來這玩意還可以這樣!什么可重構的概念,機構,靜態的 動態的結構的優化優化理論,空間運動分析 解耦神馬什么的,人家已經摸出門道了,人家的計算變成了商業軟件,我們的計算力,除了鐘院士的貢獻對我猶如醍醐灌頂,其他的是不是還躺在在論文上,不得而知,會用ADAMS恐怕不一定精通動吧,會ABAQUS ANSYS的恐怕對彈性力 數值計算一知半解的多吧,雖然會用即可,可也得看得出哪個優化的好吧,我們是在重復過去經驗,甚至有的經驗早該被病魔戰勝了,人家是在挖掘理論。

基礎

部件,液壓 氣壓 元件,軸承…… 嘆息吧

功能部件,角銑頭現在還行,但是雙擺頭呢,萬能銑頭呢。電主軸又是個麻煩,電機技術還在坑里站著呢,這還得加把勁吧,要不線圈啊,力矩電機要哭了。

了解數控機床的人都知道,買進口機床,買五軸系統,買納米精度數控系統,人家是爺,這花大價錢還要看人家臉色,給人家寫保證書,感覺極不爽。

數控機床發展到今天,可以說差不多標準化,專業分工化了,問題是這一專業化分工后,核心的關鍵的又分到外國人手里了,出口是進步,值得敲鑼打鼓,跳廣場舞,可不能光跳舞光靠腦補跨越技術差距了,話說廣場舞太擾民,不能總跳。出口的機床不知道是哪家的軸承,哪家的線圈,哪家的編碼器,哪家的功能部件,不看新聞看差距,不看外貌看內涵,不想春夢想現實,還是沉心研究吧,腳踏實地做基礎研究比寫新聞稿更容易打破技術封鎖,可是坐冷板凳這事難,光花錢不賺錢更難,不干早上撒種子,中午割麥子的行當 難實在是難。

機床在工業領域雖然并非最尖端精密的工業產品,但與發動機無異的是都是多學科交匯,都存在多變量非線性的影響因素。一定是在大量實踐,基礎數據積累的基礎上不斷實現技術演進。況且國內機床還沒有建立起相對成熟的可靠性方法理論,我們的機床工業起點是從技術引進開始的。并非從零開始,而且后來大量地直接使用國外技術,從而缺少最基礎的研究、積累。差距就顯而易見了。

很多人說全宇宙能造好機床的也沒幾個,何必妄自菲薄。話雖如此,但作為一個有追求,有理想的朝代,為何不能承認差距,健步追趕呢?

先看看歐洲同業的評價

上圖是歐洲機床行業聯合委員會(CECIMO)的一份報告,明確說明歐洲機床產業的主要競爭者是日本和臺灣。日本與歐洲處于同一水平。對中國機床的評價是廉價優勢且技術實力逐漸提升,但并非主要對手,目前還不在一個檔次上玩。

生產廠房篇

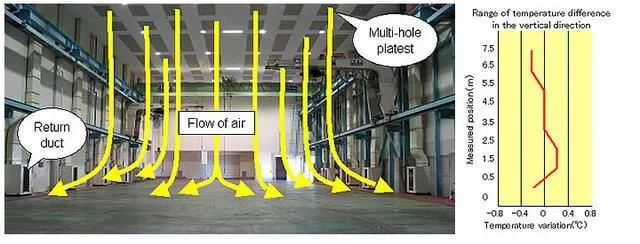

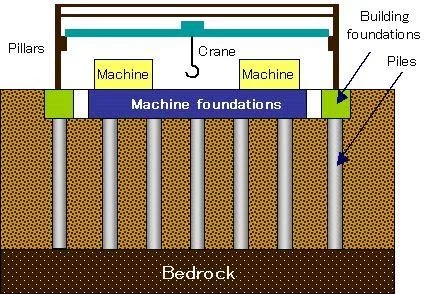

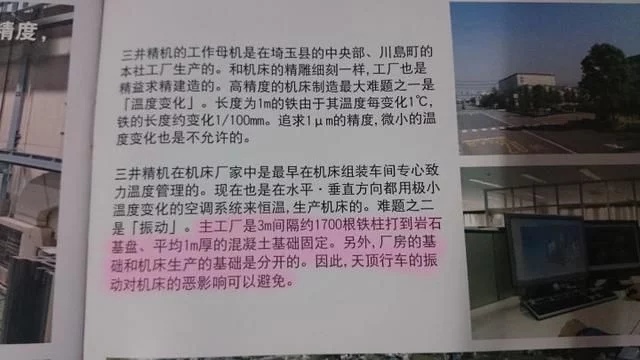

先來看看三井精機的工廠

一般情況下,精密工廠大都能做到恒溫恒濕,但是像三井這樣能夠從建筑基礎上減少有害因素的極其少見。

MAZAK OPTONICS地下工廠

據說國內數控機床也有地下工廠投入使用,值得點贊,縮小差距的事總要有人干呀。

大家覺的造成中國機床目前水平的原因是什么呢?

有網友就說:掌握理論算法的沒有去搞工程實踐,奮戰在制造第一線的數控人又不懂力學、材料學等基礎理論,是不是這樣?

也許你會說,控制系統和材料,這兩大塊最重要,而中國這兩塊又欠缺。又或許你覺得還是材料學最重要,也許你會認為現在動力學已經融入到算法了。。。。。。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們