3D打印早在幾年前就已“跨步邁進”了醫療圈,并以其技術優勢和可期待的產品迅速引來業內關注,但記者采訪發現,因為3D打印的醫療器械產品個性化非常突出,已經超過現有的醫療器械產品監管運作模式,亟需政策給予支持。

前不久,一位美國生物醫學工程師使用3D打印機成功打印出一種個性化、可植入式、內嵌心臟感應器的醫療器械。消息一經發布便引來業內人士廣泛關注,甚至有人士直言:這類感應器能夠改變醫生對心臟病診治的手段。

其實,3D打印早在幾年前就已“跨步邁進”了醫療圈,并以其技術優勢和可期待的產品迅速引來業內關注,似乎有在醫療界刮起一場“龍卷風”之勢。

不過,《中國科學報》記者采訪多位專家后,發現現實情況可能并非如此。3D打印技術確實給醫療界帶來了可喜的希望,但未必馬上就會刮起“龍卷風”。

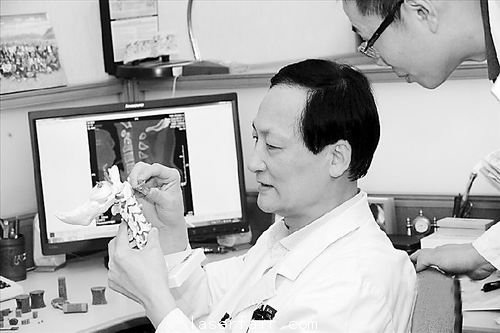

劉忠軍正在展示3D打印的骨骼

部分產品尚未入臨床

目前,3D打印技術在醫療領域有4個研究方向:體外醫療器械制造、個性化永久植入物、組織3D打印和細胞3D打印。

“在體外醫療器械制造和個性化永久植入方面,3D打印技術已有較大進展,但組織3D打印和細胞3D打印還在研究當中,尤其在向臨床還需要很長一段時間。” 西安交通大學機械制造系統工程國家重點實驗室主任、中國機械工程學會摩擦學分會人體關節與內植物專業委員會副主任委員李滌塵在接受《中國科學報》記者采訪時表示。

比如在體外醫療器械制造上,3D打印可根據影像設備提供的掃描數據1:1打印出醫療模型。不僅可以作為手術模型,讓醫生預先在上面做手術,術前確定精確手術點,還可以作為教學和醫學訓練的最佳實踐材料。

南方醫科大學第三附屬醫院創傷骨科副主任醫師曾參軍此前就在為一位髖臼骨折患者做手術前,運用3D打印的患者髖臼模型在體外模擬手術,確定鋼板和螺釘的最佳放置位置,把鋼板預彎好,并測量了螺釘的長度。

“由于術前螺釘長度已精確測量,這樣大大減少了手術中反復預彎鋼板及測量螺釘的時間。患者術中出血少,術后恢復快。”曾參軍向《中國科學報》記者介紹了3D打印為手術帶來的便利。

其實,除了體外醫療器械制造,3D打印技術在個性化永久植入物打印上,也取得了一定進展。

北京大學第三醫院骨科的主任醫師劉忠軍也證實了這一觀點,并表示:“大部分3D打印個性化永久植入物能夠運用到臨床的,主要集中在頜面修復和骨科領域。”

據劉忠軍介紹,已有40多位患者在簽署知情同意書后,在北京大學第三醫院進行了植入3D打印出來的鈦合金“骨骼”的臨床研究。這些3D打印的植入物分為三類:椎間融合器、人工椎體和髖關節內植物。

“第一例3D打印人工椎體植入已經有13個月的時間,我們從影像學上看到骨頭已經長得非常好了。”劉忠軍說。

而3D打印心臟和肝臟屬于組織、細胞領域,并未進入臨床。“雖然可以打印出來,但并不能像人體原有器官一樣產生功能性作用。”李滌塵稱。

“尤其是細胞3D打印,把打印好的細胞和吸脂材料,一層一層打印,擠壓成一個形狀,像果凍一樣,且能夠和人體原有組織一起生長,目前還在研究中,不然只能存在幾個小時沒有意義。”李滌塵說。

超越傳統醫療產品制造

雖然如上述專家所言,3D打印在后兩個領域并無突破性臨床進展,沒有刮來“龍卷風”,但3D打印運用到醫療領域,卻有諸多優勢。

“打印的產品形態多種多樣,有些甚至是傳統工藝無法生產的器件,如傳統工藝無法生產出孔隙金屬,其精細程度可以做到在形態上符合我們人體的解剖結構,在功能上有連接和融合。”劉忠軍表示。

比如,患者的上頸椎(寰椎和樞椎)不幸患有腫瘤,截下來之后,沒有很好的修復方式,只能用傳統的鈦網填入骨頭后在局部做一下支撐,再加上外部支持,患者手術后恢復過程很長,且頸椎處于不穩定的狀態,容易出現內植物松動問題。“但3D打印的這兩節骨頭就有較好的結合和固定作用,可以破解到傳統工藝很難解決的問題。”劉忠軍說。

但李滌塵覺得,生物陶瓷材料由于強度不足,使用這類3D打印產品,尤其是骨科產品該如何改進尚在研究中。

此外,劉忠軍也提出了一個3D打印醫療產品可能讓人出乎意料的優勢:費用比傳統制造的內植物價格要低。“3D打印器件只要一次成型,且最快能在24小時內打印完畢,節省了大量材料、勞動力和時間。”

審批跟不上技術的腳步

雖然3D打印在醫療領域的前景很美,但無論是從事該研究十幾年的李滌塵,還是與從2009年起就開始運用3D打印骨科產品進行臨床研究的劉忠軍,他們倆均向記者表達了同一憂慮:如何迅速拿到產品審批是個問題。

據李滌塵透露,他所在的研究單位2004年就成立了公司,想實現3D打印產品的產業化,但到現在也沒拿到產品許可證。

“因為3D打印的醫療器械產品非常個性化,已經超過現有的醫療器械產品監管運作模式,不可能每個打印產品都去檢驗,部分研究人員之前已和相關部門負責人交換過意見,解決思路上看能向不考核產品,而是考核產品線和生產技術上走。”李滌塵說。

不過,另一不愿公開姓名的科研人員向記者表示:“交換意見也許只是說說罷了,根本就沒有想要解決的意思,新技術對傳統管理模式帶來的挑戰并沒有得到相關部門的認真對待。”

4個月之后,等到相關臨床跟蹤報告結束后,劉忠軍也打算把結果向有關部門提交。他表示,未來還是有很大的不確定性。“因為報告和審批申請雖然提交,但是如果積壓起來,什么時候能通過還是個未知數。”

采訪結束時,劉忠軍向記者透露:作為全國人大代表,他將向兩會提交一個關于如何解決科技創新產品在審批程序上遇到的困難的提案。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們