本文登于《3D打印商情》報第五期

在人體組織與器官中,關節是運動與承載功能實現的物質基礎。關節是典型的軟骨/骨結合結構,軟骨與骨的良好結合保證著關節的穩定性和人體的運動能力。但是創傷或關節炎等疾病破壞了軟骨與骨的結合,形成骨軟骨缺損。

盡管關節鏡灌洗術、關節磨削成形術、鉆孔及微骨折等方法能夠短暫地直接修復小面積軟骨病變,但無法修復關節原有正常的組織結構。隨著病情逐漸惡化,病變部位的軟骨面積越來越大,并向軟骨下骨擴張,形成深層、大面積軟骨病變和缺損,導致越來越嚴重的關節運動困難、疼痛。

由于關節上存在的軟骨和骨是兩種截然不同的組織,即骨是無機質含量高、強度高,呈現為明顯的硬材料特征,再生能力強;而軟骨呈現是含水量大的軟材料特性,再生能力極差。因此,從仿生學和組織工程學的角度,制造在功能和結構上區分成骨區和軟骨區的軟骨/骨關節體,即用再生能力高的成骨區來固定植入物于缺損區,用含水量高的軟骨區提供和維持軟骨組織生長,阻止骨組織和血管長入,就有希望用于大面積軟骨缺損部位的填補和修復。然而,成骨區和軟骨區材料特性的極大差異導致了兩區嚴重的分離脫層現象。

以光固化原型(Stereolithography, SL) 、熔融沉積(Fused Deposition Molding, FDM) 、三維噴墨打印(Three-dimensional Printing, 3DP)等為代表的累加成型微/宏復雜結構零件的增材制造技術(Additive Manufacturing, AM,又稱3D打印),可將生物材料和活性物質等逐點、逐層地打印與疊加成形為與人體組織極為接近的形狀,為復雜的定制化軟、硬組織的制備提供了新的制造手段,也因此成為醫療領域的重要研究內容。

以液態光敏材料為成型原料,經過逐層光掃描固化后成型零件的光固化原型技術,具有結構精度高、成型材料廣泛等優點。西安交通大學機械制造系統工程國家重點實驗室自1993年開展光固化原型技術的研究,1997年研制出國內第一臺激光光固化快速成型機,形成了包括樹脂、金屬、陶瓷、水凝膠等光固化原型技術。為了解決軟骨/骨關節體的成骨區和軟骨區分離脫層問題,實驗室提出模仿關節上軟骨與骨結合界面的組織結構,設計軟、硬材料穩定聯接的界面結構,開展以陶瓷(硬材料)和水凝膠(軟材料)為主的軟骨/骨關節體多材料3D打印技術研究。

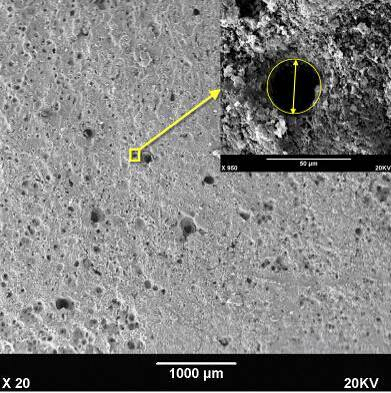

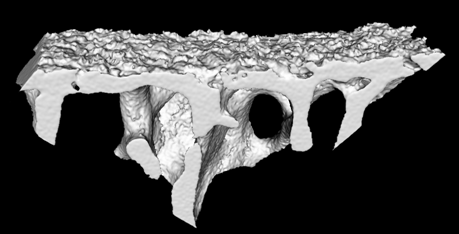

利用連續組織學染色切片和實驗室開發的關節骨軟骨界面無創剝離技術獲得的軟骨與骨界面分離的電鏡數據(圖1),結合計算機醫學掃描圖像數據(MicroCT)和反求工程技術,構建起關節軟骨與骨界面顯微三維結構模型,定量化給出關節軟骨、骨及其界面多層次典型結構特征、統計學規律與參數化模型。研究發現關節上軟骨與骨的聯接是通過包括軟骨、軟骨下骨板以及關節面附近的松質骨等多個層次復合結構。特別是軟骨層和軟骨下骨板層的上表面分布著很多圓孔結構,孔徑平均值分別為17.04μm,34.08μm,且其孔隙主要以三邊形、四邊形等方式排布。通過多孔板狀結構軟骨下骨(圖2),軟骨以鉚合、嵌鎖、管道連接、分子連接等方式連接于骨面。因此,我們提出軟骨層和軟骨下骨板層上的孔結構可能是營養供給的通道的假設。而目前臨床上對關節軟骨的修復治療一直都未取得突破性的進展,尤其對關節軟骨修復后的退變缺乏有效的手段,這可能是由于對軟骨下骨在軟骨修復中的重要作用未予以足夠重視,忽視了在非正常力學狀態下修復關節軟骨表型難以保持長期的穩定性,進而影響了關節軟骨的長期修復效果。

(a)

(b)

圖1關節上軟骨/骨聯合縱切的組織學染色切片(a)及軟骨下骨掃描電鏡圖(b)

圖 2 骨軟骨界面區域三維重建實體圖

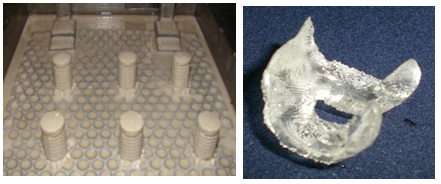

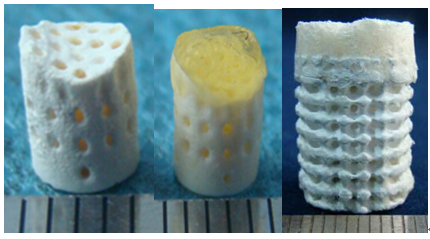

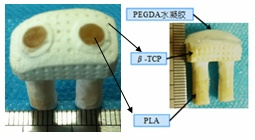

實驗室以生物陶瓷和水凝膠光固化3D打印成型技術(圖3)為基礎,模仿關節軟骨與骨的層次結構,以結構嵌入的方法將軟、硬不同的兩種材料復合成型制造骨軟骨支架。即首先以光固化3D打印成型具有多層次圓形孔隙的陶瓷骨體支架,然后以骨體支架為基底,在陶瓷支架表面以凍干成型或光固化3D打印成型水凝膠軟骨層后獲得軟骨/骨關節體(圖4)。

(a ) (b)

圖3 光固化3D打印陶瓷骨(a)和水凝膠軟骨(b)

(a) (b) (c)

圖4 光固化3D打印陶瓷骨(a)和軟骨/骨關節體(b, c)

另一方面,為了解決大塊骨軟骨缺損修復中軟骨/骨關節體的穩定固定,避免因陶瓷骨體脆性大或多孔陶瓷強度不足而碎裂,采用高聚物PLA增強多孔陶瓷骨體來提高強度。這種軟骨/骨關節體(圖5)的制造方法包括兩部分:首先光固化成型更為復雜的雙系統管道多孔陶瓷骨體,然后浸入熔融的PLA使得PLA均勻灌注于多孔陶瓷的部分孔道,待冷卻后得到多孔陶瓷/PLA復合材料骨體。再以骨支架為基體,利用光固化直接成形制造水凝膠軟骨體。

#p#分頁標題#e#

#p#分頁標題#e#

圖5 PEG/PLA/β-TCP復合材料軟骨/骨關節體

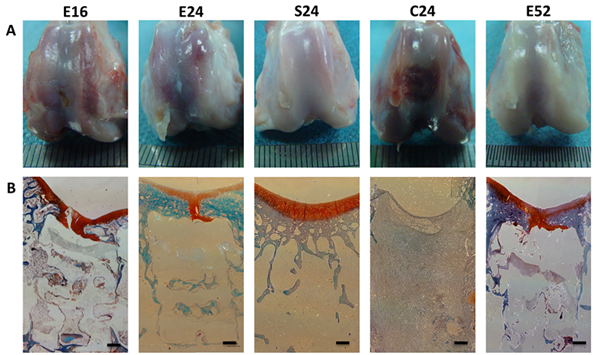

以聚乙二醇水凝膠和磷酸鈣陶瓷構建的軟骨/骨關節體修復兔膝關節大尺寸骨軟骨缺損修復實驗發現(圖6),修復16周(E16)、24周(E24)和52周(E52),隨著時間的推進新生的軟骨組織得到明顯改善。而作為對照的假手術組(S24)和空白對照組(C24)至24周時未見明顯成軟骨細胞出現。實驗證明軟骨下骨骨微參數與軟骨修復存在明確的相關關系,完整的軟骨下骨重建對軟骨修復具有重要意義。

圖6 新生軟骨組織外觀(A)及沙番O/快綠組織染色(B),其中

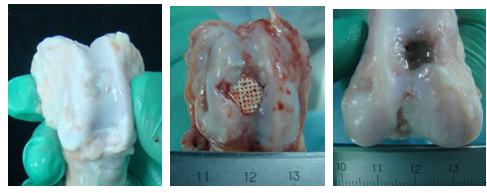

以膠原水凝膠和磷酸鈣陶瓷構建的軟骨/骨關節體的軟硬材料的界面結合力達到11.8±1.6N,能夠有效解決傳統軟骨支架抗剪切性能差,容易脫層的問題。6個月的犬動物實驗(圖7)已證明,對比膠原或陶瓷材料,這種由軟、硬材料復合制造的關節體可有效的修復犬關節大面積骨軟骨缺損。新生組織從大體標本、影像學以及組織學評價等方面均與關節軟骨高度相似。并在軟、硬材料界面處新生出類似于自然骨-軟骨結構的軟骨和軟骨下骨結構;新生軟骨與周圍組織結構的結合力達到 55N,接近于自然軟骨的 65.3N。

(a) (b) (c)

圖7 動物實驗:3D打印軟骨/骨關節體(a)、3D打印陶瓷體(b)和膠原體(c)對軟骨缺損修復的療效

總之,3D打印軟骨/骨關節體具有微結構和材料的雙重仿生,有助于生成接近于自然狀態的骨軟骨修復組織,可以為新生軟骨組織提供類似于自然的應力刺激與營養供應,促進新生軟骨的功能化。

隨著越來越多的生物光敏材料的開發,特別是光敏高強度水凝膠的出現,借助于3D打印復雜內外結構的優勢,不僅將為更多的功能化人造組織提供多材料、多變結構的制造技術,還將滿足對關節運動的大沖擊和摩擦學要求,為細胞提供更為理想的三維空間生存環境的活性人造器官。

作者簡介:

連芩,西安交通大學機械工程學院副教授,博士生導師。2006年西安交通大學獲得博士學位;2008年獲得首屆中國博士后科學基金特別資助;2010年獲得國家留學基金委資助于英國利茲大學訪學進修,并獲得英中國際合作項目資助進行人造組織仿生制造技術研究;2011年獲得教育部科技發明一等獎1項。主要研究增材制造工藝與裝備,開展增材制造和生物制造交叉研究工作。面向人類對健康生活的需求,以醫用金屬、陶瓷和水凝膠等為主要材料,通過基礎工藝創新,開發新型醫用材料增材制造技術與裝備。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們