澳大利亞墨爾本大學(University of Melbourne)的醫生和工程師們正在使用超級計算機為心臟疾病患者創建心血管的3D模型。他們將常規血管造影過程中采集到的圖像送入了一臺超級計算機。24小時內,一段人體動脈的3D模型就被3D打印出來了。這就給心臟病學家提供了關于血液流動行為的關鍵信息以及人體內動脈更為精確的結構。

科學家們介紹說,它還可以幫助醫生們為自己的病人選擇最合適的支架(一種用來打開以及保持被折疊或阻塞動脈的裝置)。除此之外,這項技術還能夠檢測到斑塊(plaque)熱點,這種蠟狀物質會聚集在動脈并導致心臟病。有些斑塊使用傳統的技術很難發現。

目前科學家們已經將他們的研究成果發表在了2016年2月23日出版的學術雜志《European Heart Journal》上了。

迄今為止,心臟疾病仍是澳大利亞的頭號殺手,影響到該國六分之一的成年人。據統計,在澳洲每隔9分鐘就有一次心臟病發作。研究人員估計,這種可以檢測心臟內斑塊的新技術將有助于減少該國心臟病的發病率。

這項研究的第一作者是墨爾本大學副教授Peter Barlis,他同時也是t Vincent's和Northern醫院的介入心臟病專家。

“使用我們超靈敏的心臟掃描技術,再結合使用超級計算機導出的模型,我們現在能夠3D打印出病人的動脈段,這樣就可以量身定制出匹配的(支架)裝置。”Barlis說:“我們希望使用這些模型能夠預測出最適合病人的支架類型。一旦這些技術簡化后,我們的理想場景是,當病人躺在手術臺上時,一個建模和3D打印的動脈可以指導手術過程。”

不過對于心臟病學來講,科學家們心中的圣杯仍然是如何確定哪些斑塊會引起心臟病發作。

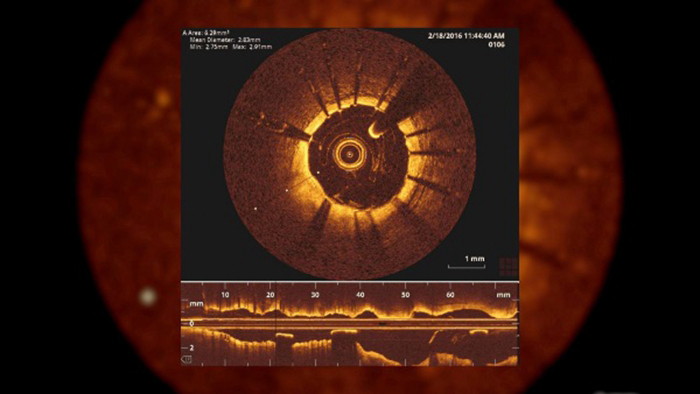

“使用一個被稱為光學相干斷層掃描儀(OCT)的超高分辨率攝像機對心臟動脈的內側進行掃描已經能夠更容易對膽固醇斑塊成像,但是目前還不清楚,哪些些斑塊會引起心臟病發作。如果能更準確、更早地識別這些高危斑塊,那么我們也許就能夠做到在心臟病發作之前就對其進行預防。”

Barlis副教授自2009年10月將OCT引入澳大利亞以來,一直在改進能夠造福心臟病患者的技術。他說3D建模具有非常巨大潛力來預測哪里會有斑塊形成,這最終將會幫助心臟病學家預測心臟病發作。

該論文的合作者、墨爾本大學研究員 Vikas Thondapu博士介紹說,關于危險的膽固醇斑塊的線索有可能存在于某些干擾血液流動模式的因素中。

“我們的工作涉及到使用超級計算機來模擬動脈內的血液流動。目標是通過血液流動模式及其干擾來預測高危斑塊的未來發展。”Thondapu博士說。

目前Barlis副教授和他的團隊已經拿到了兩筆研究補助,并正在與該校工程學院合作來尋找一種生物兼容性材料來3D打印能夠精確匹配一個人的解剖結構的心臟支架,從而減少支架崩潰或者出現并發癥的風險。除此之外,他們也對那種可以使支架隨著時間推移慢慢溶解并且可以將藥物直接送至斑塊所在位置的新型聚合物感興趣。

倫敦帝國學院和哈佛大學正在與墨爾本大學合作進行這項開創性研究。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們