在特斯拉首席執行官馬斯克將激光雷達技術稱作為“愚蠢的事情”之后,終于等到了其第一位盟友--日產汽車。

這家日本汽車制造商的觀點與馬斯克不謀而合,二者都認為激光雷達技術價格昂貴,而且并非必不可少。這家傳統汽車制造商與這家業界最具爭議的造車新勢力在無意間成為了“盟友”。

自動駕駛是良方?

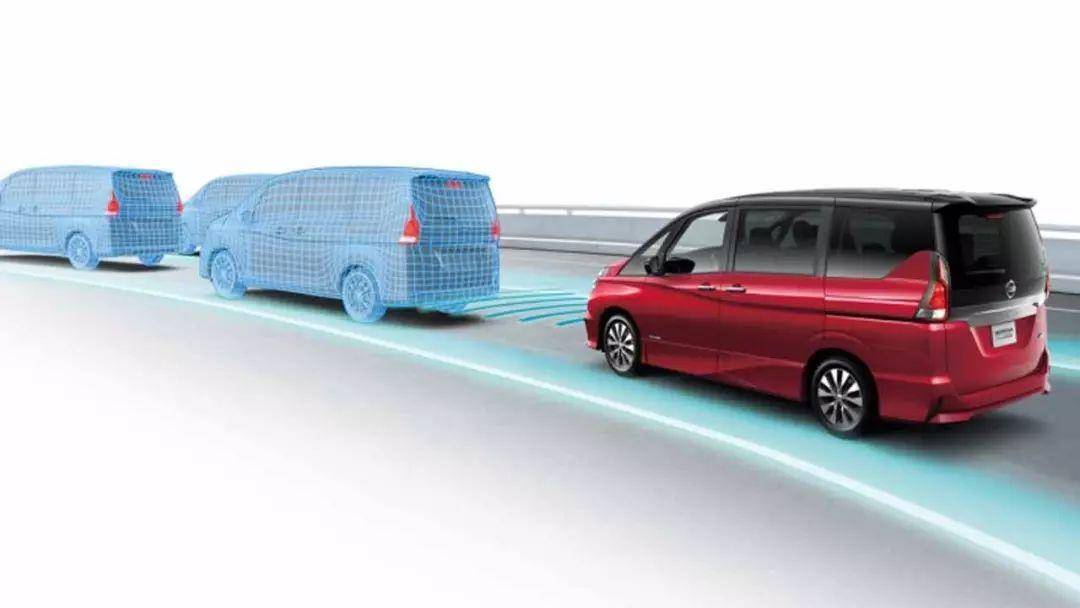

日產計劃2020年推出適用于城市道路的自動駕駛汽車,盡管激光雷達技術受到其眾多競爭對手的追捧并進行了大量投資,但日產一直堅守著“去激光雷達”陣地。

“目前,激光雷達技術還無法超過傳統雷達加攝像頭最新技術的性能。”日產汽車自動駕駛技術開發的負責人Tetsuya Iijima在日產總部對記者說道,“如果激光雷達技術能在自動駕駛系統中能達到可使用的水平當然是好事,但是目前還相去甚遠,暫時還無法找到激光雷達性能和成本之間的平衡點。”

Tetsuya Iijima還公布了日產最新的自動駕駛技術。該技術可以在高速公路單車道的預定路線上實現自動駕駛。這項技術通過雷達、聲波傳感器以及攝像頭來感知周圍環境,并描繪出自動駕駛所需的3D數據。此外,日產還開發出tri-cam攝像頭,它可以聚焦車輛前部和側面的三個方向,來捕捉更加廣闊的視野。日產的技術路線與特斯拉如出一轍。

雖同為日系三強,但相比豐田和本田,日產的表現讓人有些大跌眼鏡。2018年日產汽車凈利潤同比下滑57.3%,這種頹勢在2019年仍將繼續。由于卡洛斯?戈恩(Carlos Ghosn)的財務丑聞,日產汽車業績已跌入谷底。日產希望將其自動駕駛技術應用在更多的經濟型車型中,以提高銷量并從盈利下滑中恢復過來。

主流陣營呈壓倒性優勢

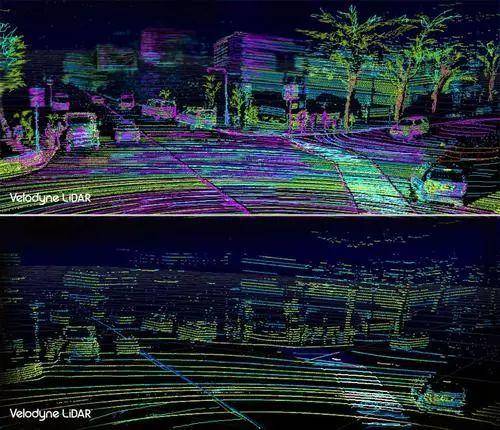

激光雷達被多數汽車制造商和科技公司所采用,是目前主流的自動駕駛技術路線。簡單來說,有無激光雷達兩種方案在自動駕駛可靠性上就是99%與99.999…%的區別,而為了追求小數點后面那幾位數字,需要付出比前面99%更高的代價。

激光雷達產品一直呈現供不應求的局面。這讓很多公司看到了機會。近兩年,國內外的激光雷達初創公司Quanergy、Liuminar、Innoviz、速騰聚創、北醒光子、禾賽科技等,如雨后春筍冒了出來,就連Waymo也開發了7500美元的低成本激光雷達。據路透社的數據,過去三年里,超過10億美元的投資被吸引到大約50家激光雷達初創公司。

Velodyne是汽車行業激光雷達傳感器供應量最大的企業,在全球擁有250多家客戶。面對馬斯克的挑釁, Velodyne首席執行官兼創始人David Hall采取了強有力的回應:“特斯拉確實標新立異,只可惜在安全表現上卻遠沒有馬斯克的嘴上功夫亮眼。”對于Velodyne來說,如何實現規模化生產是其唯一的難點。在過去的幾年里,福特汽車、百度和尼康共向Velodyne投資2億美金,Velodyne與三家主要投資者建立了戰略聯盟,募集的資金將幫助Velodyne建立近20000平方米的自動化激光雷達工廠。

Velodyne上個月還宣布與尼康達成協議,后者將從2019年下半年開始批量生產Velodyne的激光雷達。通過與尼康的合作,Velodyne希望將產量提升到百萬級。

無論是科技公司還是傳統汽車制造商和零部件供應商,都不想缺席這場盛宴。Uber收購Otto和Tyto LiDAR,通用Cruise收購Strobe,福特投資Velodyne的同時,旗下自動駕駛公司Argo.ai收購Princeton Lightwave,豐田、沃爾沃投資Luminar,博世、安波福、采埃孚這些供應商巨頭也均對激光雷達公司進行了投資。從陣容上來講,激光雷達的支持者呈現出了壓倒性優勢。

真理掌握在少數派手中?

目前,64線的激光雷達價格高達70萬元,16線的也在5萬左右,占據自動駕駛整車成本的將近一半。激光雷達價格一直居高不下的原因,一方面是物料成本高,所含激光器、光學組件和IC芯片價格均非常昂貴,而且線數越多,所需的組件數量越多,成本自然也就越高。另一個方面,制造成本高,自動駕駛激光雷達發展的時間還比較短,還沒有一家激光雷達公司具備大規模量產的能力。

激光雷達的精度要求讓激光雷達在生產裝配的每個環節都要做到分毫不差。因此,目前激光雷達還主要是通過人工組裝和調試。據了解,要完成一臺64線的激光雷達需要3-4天,這樣的速度,對于動輒單款車型年銷數十萬輛的汽車行業來說,實在無法步調一致。

如此高昂的價格讓客戶在買單之前也不得不先摸摸自己的口袋。特斯拉和日產選擇放棄激光雷達,更多的是從商業化的角度去考慮。除了貴,激光雷達的其他表現都非常出色,但對批量生產而言,僅這一條就可以被宣告“終身監禁”。

奧迪和特斯拉是目前真正實現L2級以上的自動駕駛大規模量產的兩家企業。奧迪A8作為L3級自動駕駛量產的拓荒者,即使在這個級別的豪華車上,也僅僅是安裝了一個4線激光雷達。

盡管馬斯克在嘴上逞能,但通過特斯拉的實際行動可以看出,特斯拉也是選擇從更低級別的自動駕駛做起,以降低其商業化難度。正因如此,搭載Autopilot自動駕駛系統的特斯拉已經真正在被廣大消費者所使用。

有意思的是,曾是激光雷達的擁護者Anthony Levandowski近期也改變了舵向。這位曾經在Waymo和Uber就職的自動駕駛核心成員,在一場公開課上對馬斯克關于激光雷達的言論表示贊成。

至于那些對激光雷達趨之若鶩的整車企業,并沒有到真刀真槍的地步。“技術先行”是這些企業的一貫策略,但大多僅僅是為了提前進行技術儲備。即使看上去干的如火如荼,但要真的搭載到他們的量產產品上,至少也是三五年,甚至更久以后的事情。就算有Waymo這樣揮金如土的財主,其自動駕駛車輛也只是在千臺水平,顯然這樣的需求無法拉動激光雷達的規模化。

從技術路線的角度來看,“去激光雷達”的特斯拉與日產顯得更為激進,但從商業化的角度來說,他們反而更加保守。二者采取循序漸進的商業化路徑,通過算法來彌補缺少激光雷達的不足,優先保證量產。而對于采用激光雷達想將L4級一步到位的公司,要想取得盈虧平衡,就不得不選擇更加激進的商業模式。因此,這并不是簡單的激光雷達廢立之爭,而是商業化路徑的選擇不同。

無論是采取何種路徑,分歧都會隨著時間的推移和技術的進步慢慢消失,自動駕駛的路線也會在各參與者的競爭中變得清晰明朗。就連馬斯克也并沒有一棒子將激光雷達打死,在SpaceX的很多應用中都可以看到激光雷達的身影。

有專家預測,激光雷達在實現規模化以后,批量價格將從數萬美元降低到200美元左右。我們相信,等L4級自動駕駛市場成熟的時候,在激光雷達成本達到合理水平的時候,沒有人會傻到將手邊的利益拒之門外。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們