中國深圳大學和西南物理研究所的研究人員已經開發出一種增材制造陶瓷結構的手段,可以發射出核反應堆燃料。

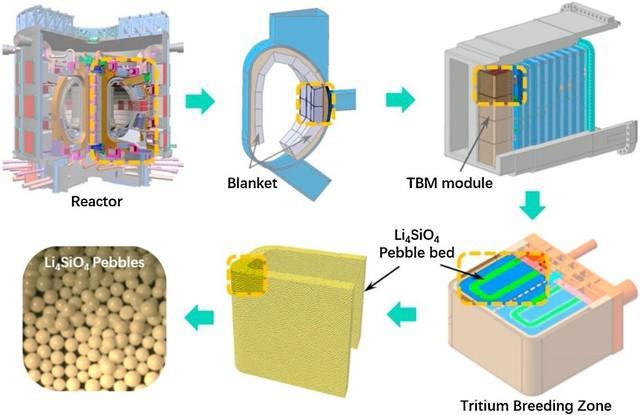

利用負載鋰的陶瓷和 DLP 3D 打印,該團隊已經能夠創造出能夠自我充分產生氚的 " 繁殖毯 ",這是核聚變過程的一個重要元素。在未來,科學家們的細胞裝置可以被用作實驗反應堆內所見的卵石床的更有效版本,幫助推動該技術解決全球能源短缺問題。

" 科學家們在他們的研究中說:" [ 我們的 ] 結構擁有高的相位純度和適合的、可定制的有效 ' 包裝分數 ',用于 [ 氚 ] 的培育應用。"3D 打印在設計和制造方面的靈活控制的獨特優勢,可能為在核聚變技術中使用的新型定制的高性能氚增殖器結構鋪設一條有希望的道路。"

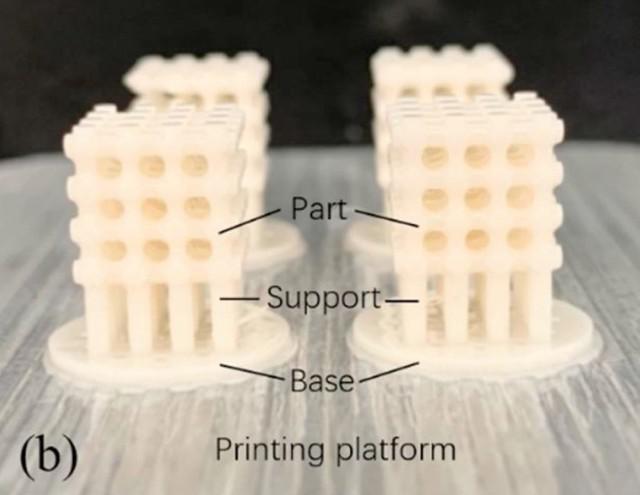

科學家們的 3D 打印細胞結構被設計用來取代傳統核反應堆內的卵石床。圖片來自《增材制造》雜志

氚的關鍵核作用

盡管核電比許多現有的能源提供了潛在的安全、清潔和可持續發展的好處,但該技術的發展在很大程度上依賴于在實驗性反應堆內進行的研發。在這種研究中,進行所謂的 "D-T 反應 ",其中氘和氚作為燃料被消耗,對于將核聚變轉換為可提取的能源至關重要。

然而,雖然氘資源可以從海水中提取,但地球上無法自然找到氚,因此它的生產已成為推進核反應堆性能的關鍵。目前,氫同位素通常由含鋰的 " 毯子 " 收集,這些毯子與反應堆堆芯內 D-T 反應產生的中子發生有效沖突,在此過程中產生氚氣。

在這些吸收裝置中,切向堆積的卵石床最常被用來促進反應物的釋放,但這些裝置可能容易開裂并導致不穩定。因此,為了開發一種具有更大可定制性的鵝卵石床的替代品,中國科學家采用了 3D 打印技術,并創造了一種內部接觸點較少的一體化氚孕育解決方案,從而減少其脆弱性。

研究人員的 3D 打印原型(如圖)具有中空的集成結構。照片來自《增材制造》雜志

3D 打印新型燃料 " 床

鑒于他們的實驗將在室溫的相對濕度下進行,科學家們需要開發一種不會與水蒸氣發生反應的材料,并失去其相的純度。為了實現這一目標,該團隊在一個充滿惰性氬氣的手套箱內將鋰、陶瓷和一氧化硅混合成一種樹脂基陶瓷 " 漿液 "。

一旦他們的漿液準備好了,研究人員使用商業 Ceraform100 3D 打印機將其光聚成細胞原型,然后在后處理過程中對其進行排膠和燒結。由此產生的 10 × 10 × 10 mm3 的交叉結構的體積比或 " 包裝分數 " 為 60%,類似于目前在卵石床中看到的情況。

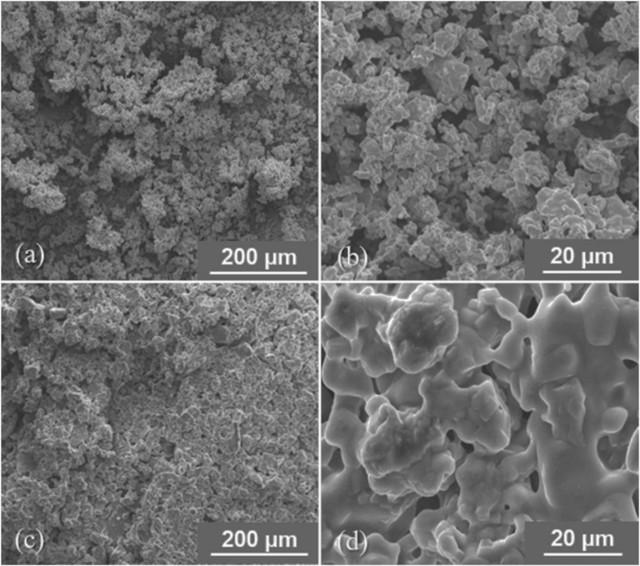

此外,盡管該團隊的標本最初是淡黃色的,但在排膠過程中燒掉泥漿中的有機成分后,最終的部分呈現出更傳統的白色。科學家們將這些模型的尺寸精度描述為 " 相當好 ",后來發現它們的收縮率是均勻的,并且通過使用 MES 成像,它們在微觀上沒有裂縫。

由于他們的原型所表現出的 " 無缺陷的結構特征 ",研究小組得出結論,他們的新型 3D 打印方法代表了氚孕育結構生產的一個 " 有前途的 " 發展,并且與目前實驗性聚變反應堆中的傳統卵石床相比是一個 " 有吸引力的替代方案 "。

研究小組的 3D 打印樣品的 SEM 圖像。圖片來自《增材制造》雜志。

3D 打印進入核領域

隨著增材制造的進展繼續使更多的溫度和耐熱部件的生產成為可能,該技術正越來越多地被用于解決核應用。例如,韓國原子能研究所(KAERI)的研究人員已經 3D 打印了一個大型安全閥,具有 IAEA 1 級抗性。

在其他地方,美國能源部對 3D 打印的核潛力進行了大量投資,它目前正與橡樹嶺國家實驗室合作制造一個反應堆核心。被稱為轉型挑戰反應堆(TCR)的微反應堆正在建造中,以使核工業更容易采用現代技術。

阿貢國家實驗室的科學家們也在努力優化核聚變過程,他們已經開發出一種可以重復利用高達 97% 的相關廢物的方法。利用 3D 打印技術,那里的團隊創造了一套相互連接的接觸器,能夠以高達 99.9% 的效率過濾掉雜質。

研究人員的發現在他們題為 "3D 打印陶瓷細胞結構的潛在核聚變應用 " 的論文中得到了詳細說明。該研究由劉宇、陳章偉、李俊杰、龔保平、王龍、勞長石、王培、劉長勇、馮永進和王曉宇共同撰寫。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們