前不久,有媒體報道稱,在美國佛羅里達州一輛特斯拉Mdoel Y工程測試車上裝載了激光雷達。作為自動駕駛感知領域視覺派的堅定守護者,馬斯克最終也難逃“真香”定律。

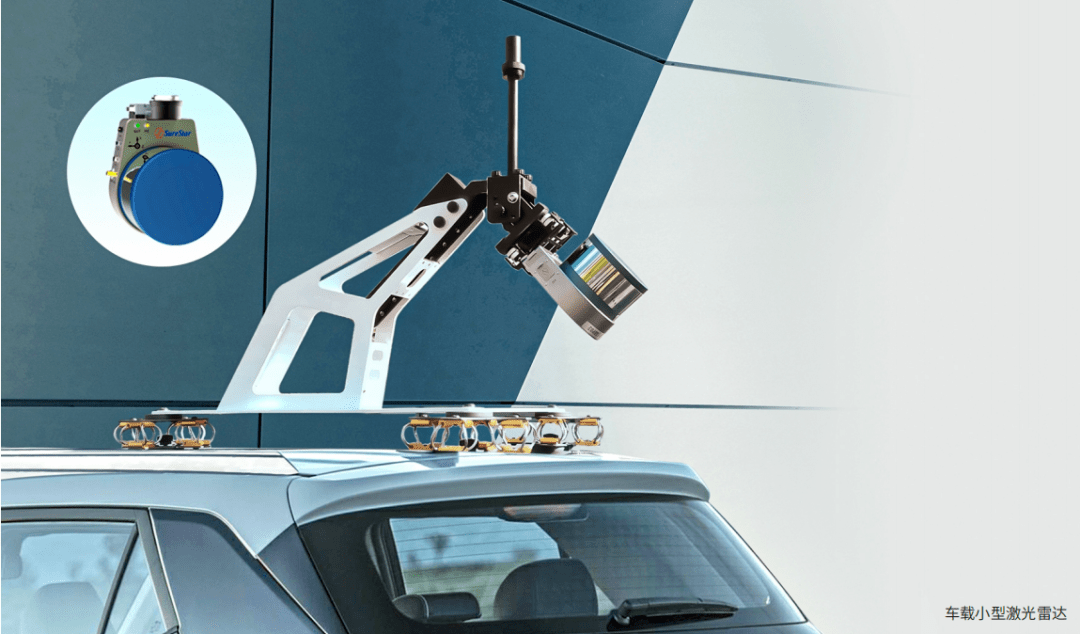

車載小型激光雷達

激光雷達技術作為一種重要的數據采集和環境感知技術,已經在測量測繪、自動駕駛、數字孿生、環境監測等多領域得到應用。在“十四五規劃和2035年遠景目標綱要”中,數字中國建設被重點提及,激光雷達技術或將在數字化建設中迎來更廣闊的應用范圍。

面對數字中國建設這一宏大的時代命題,激光雷達技術將如何為其賦能,激光雷達技術的普適化應用將面臨哪些亟需解決的難題,帶著這些疑問,記者采訪了北科天繪創始人、總工程師張珂殊,聽他詳解激光雷達技術的現在與未來。

北科天繪總?程師張珂殊

練就“慧眼”感知世界

“激光雷達技術最突出的特點就是能夠快速、準確地獲取大量的三維點云數據,從而立體感知真實世界。如果說攝像頭是‘眼睛’,那么激光雷達就是一雙更具觀察力的‘慧眼’,能夠更加精準地感知世界。”張珂殊解釋道。

張珂殊既是北科天繪的創始人、總工程師,也是國內激光雷達領域的技術大咖,他在激光雷達技術研發領域深耕了二十余年,自2005年以來,更是帶領北科天繪科研團隊取得多項國際領先、國內首創的突破性成績。

在交談中,張珂殊特別強調,目前激光雷達技術在測繪行業得到廣泛應用,但其可施展的領域卻遠不止于此。“激光雷達傳感器化是一個重要的發展方向,所以我們應該把激光雷達看作是感知世界的一種手段,而不僅僅是一個測繪工具。只有這樣,激光雷達技術才能真正成為洞悉世界的‘慧眼’,這也是北科天繪一直努力的方向和目標。”張珂殊說道。

經過十多年的創業,現在北科天繪已經是國內少有的具有獨立知識產權的,能生產激光雷達相關設備的供應商之一。“目前主流的激光雷達掃描方式主要分為機械掃描、OPA(光相控陣)和MEMS(微機電系統)三種,這三種方式各有利弊。”張珂殊介紹道。

“他認為,并不需要太艱深的物理知識就能將利弊解釋清楚。比如,機械掃描方式結構簡單,有廣泛的適用性,但是不適用于高動態場景,難以進行車規級應用。

OPA則是由于光的特性,導致其被搭載在車上時容易受到大氣端流干擾。張珂殊舉例說:“物理實驗中的雙縫干涉就可以解釋這一影響,只要屋子空氣對流強一些,干涉條紋就會波動和削弱,應用在OPA上也一樣,干擾一多就會導致相位掃描不再可靠。”

而MEMS從字面上理解,其具有微米量級的工藝特點,難以去適應毫米級的掃描鏡面進行高頻振動掃描。

張珂殊說:“激光雷達需要參照兩個主要的技術發展路線:第一是數字相機,既要學習它的技術發展脈絡,也要學習商業成功經驗;第二要學習微波雷達,既要學習技術發展史,也要知道驅動技術發展的最終方向是什么。”

向“芯”而行,開拓應用藍海

近年來,隨著激光雷達技術在多領域的應用和推廣,人們對于其的討論也日漸增多。但張珂殊認為,激光雷達產品及其技術的應用,目前仍限于特定場景,大眾化應用和更深層次的商業價值仍有待開拓。

激光雷達技術要實現傳感器化,真正成為感知世界的重要手段,還需要解決諸多問題,首先就是成本。激光雷達價格過高讓車企和消費者都承擔不起,部分高端三維激光掃描設備的市場價格達到數十萬甚至上百萬,而普通車規級小型激光雷達的價格也在萬元以上。這種價格比起大眾傳感器的目標定位價格還存在差距。

受限于機械零部件的使用壽命,機械激光雷達的可靠性和穩定性也不盡人意;此外,體型大、難以過車規、工藝繁復、生產效率低等都是機械激光雷達大規模生產的瓶頸。

張珂殊告訴記者,目前市面上主流的激光雷達普遍重量較大,部分地面式激光掃描設備,重量達到5kg左右,手持式激光雷達的重量也在1kg~3kg。這也是限制激光雷達進一步應用的一個難題。

為此,張珂殊和北科天繪在芯片上做足了功夫。他認為,在控制激光雷達成本和小型化上,芯片是一個可撬動的支點。2009年至今,他帶領北科天繪的技術團隊,自主研發了12款激光雷達信號處理芯片,較大程度上縮小了激光雷達信號處理電路體積,降低了功耗與成本。基于在芯片上的技術優勢,北科天繪與國內外專家達成合作,進一步加深加寬企業護城河。

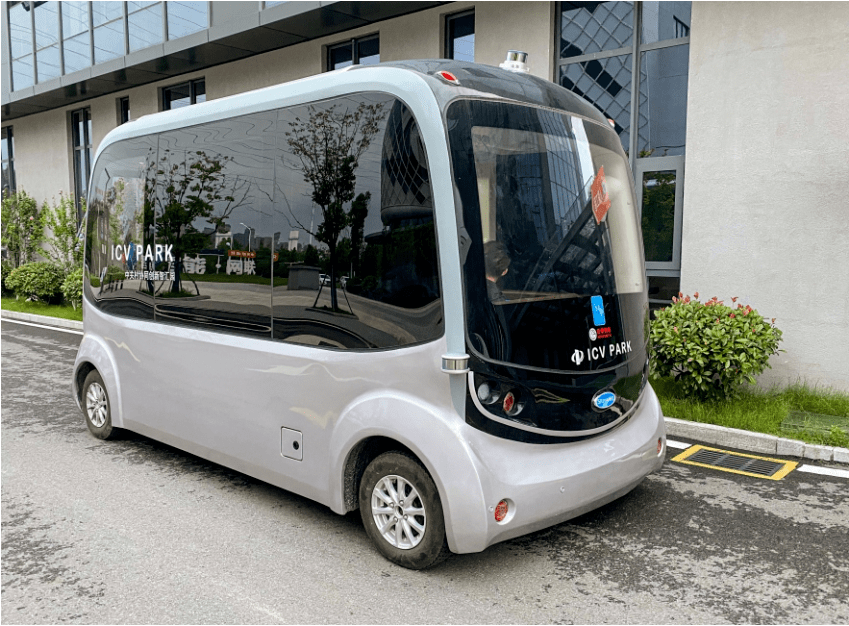

北科天繪激光雷達在?動駕駛領域應?

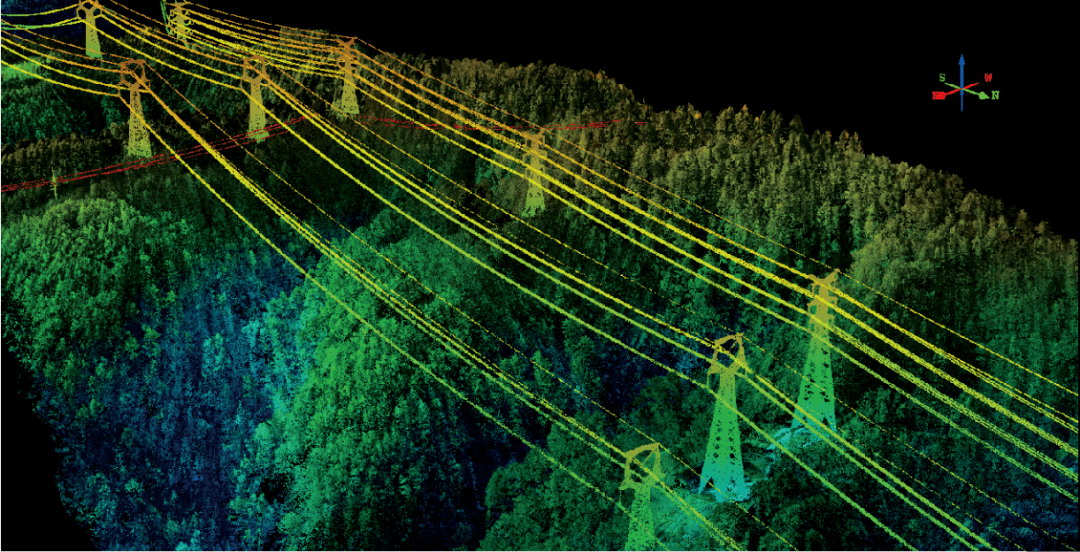

北科天繪激光雷達應?于電?巡線

目前,北科天繪形成了三大業務板塊:

一是面向測繪市場的測量測繪型激光雷達;

二是面向自動駕駛和智慧交通的導航級和車規級激光雷達;

三是面向數字孿生和智慧城市的室內外數字化技術及產品。

他特別強調,經過近20年的深耕,北科天繪突破了傳統測繪市場的競爭格局,率先向更廣大的數字孿生、智慧城市、自動駕駛等新興領域進軍,并取得初步成效,成為國內唯一一家同時具備測量型、導航型兩大類激光雷達研制能力的公司。

同時,張珂殊對于激光雷達的應用熱也保持著冷思考。他介紹,雖然激光雷達技術作為重要傳感器,在可預見的未來必將成為萬物互聯和大眾應用的重要一環,但立足當下,我們要走的路還有很長,很多可使用的應用場景還受限于大眾認知和市場模式,無法大范圍鋪開。

以自動駕駛領域為例,許多車企和消費者并沒有明白激光雷達以及自動駕駛能帶來怎樣的應用場景,其商業化圖譜并不明晰。此外,自動駕駛尚未成為剛需,而且一旦進入到L4、L5級別,車企需要擔負非常大的社會責任,這一點必須要考慮進去。

這也并不意味著北科天繪將止步不前。“作為科技型企業,我們需要從技術端做沉淀和積累,北科天繪愿意在激光雷達的創新研發和應用上與合作伙伴們共同探索,我們也會充分利用自己的平臺,為激光雷達技術的推廣和傳播盡一份力。”張珂殊繼續補充道:“我認為技術的發展沒有捷徑,想彎道超車是不現實的,技術的發展必須腳踏實地,否則就容易‘脫軌’。”

掌握核心,“融”創新局

從世紀之初的初露鋒芒到如今的應用熱潮,激光雷達技術的發展還遠未到達“決賽局”。在激光雷達的競賽場中,國內外激光雷達廠商都試圖尋求突破,取得決賽的“入場券”。

有人說,激光雷達產業很大、產業鏈很長,大到“相當于手機產業+相機產業合起來”。張珂殊認為,激光雷達產業確實比攝像頭產業還大,競爭激烈會淘汰一批護城河不深的創業公司,未來市場上應該有5~10家成規模的激光雷達企業存在。而進入“決賽圈”的關鍵可能在于融合應用和大眾化應用市場的開拓。

“激光雷達用途很廣,就目前可見的產業格局來看,激光雷達在安防、監測、巡檢、自動駕駛、智慧城市、車路協同等領域都發揮著重要作用。這些新應用領域的市場規模更大,技術要求也更高,這就需要創新驅動,需要技術融合。”張珂殊補充道。

“跨界融合是需要底氣的,而北科天繪的底氣就在于掌握了核心技術優勢。”張珂殊介紹,經過多年的研發和積累,北科天繪在自主芯片、半導體工藝、LiDAR信號處理、SLAM算法等方向上實現了技術突破,這也是北科天繪的價值所在。

面對融合泛在的技術趨勢和產業形勢,北科天繪已經走在了融合創新的路上。張珂殊告訴記者,現在及可預見的未來,北科天繪除了繼續在測繪市場深耕,還將重點向泛在測繪領域發力,比如數字孿生、自動駕駛、工業自動化等。在這些領域的融合創新探索中,激光雷達有望在傳感器化、小型化和在線化等關鍵難題上實現突破。

張珂殊認為,融合創新并不是追概念、搶熱點,而是緊密結合市場動向,研發并適時推出符合市場要求的高性價比產品。“不同于科研機構和院校,企業必須和市場同頻共振。”他進一步解釋道。

企業的融合創新有兩大檢驗指標:

1、要圍繞解決用戶痛點實現創新驅動,創造有價值的產品。如果研發的產品只能起到錦上添花的作用,那一定不會成功,或者說不會輕易實現設定的目標。所以,它一定是能夠解決用戶痛點的剛需,且這個痛點是真實存在的。

2、要算經濟賬,為用戶創造價值。面對2020年經濟下行,北科天繪實現了正增長,其中,無人機激光雷達產品同比增長了80%。這是如何做到的呢?就是因為其很好地解決了機載激光雷達的門檻之痛、效率之痛,解決了用戶痛點。“我們的產品采集數據合格率高,不僅能幫用戶省錢,還能幫用戶賺錢。”張珂殊不無自豪地說。

融合創新不僅在不同學科和領域之間發生,也在不同國家之間發生。張珂殊堅信,技術上的融合創新很關鍵,但國內國際市場間的融合與開拓同樣重要。他說:“我們不僅要在國內市場上站穩腳跟,也要在國際市場上發聲,讓國產激光雷達產品和技術走出去,和國際企業交流、融合、競爭。”

目前,在高端裝備制造領域,歐美市場占據了較大話語權,激光雷達市場更是如此。所以,要讓國產激光雷達得到世界的認可,就必須要走出去,和歐美市場“交鋒”。

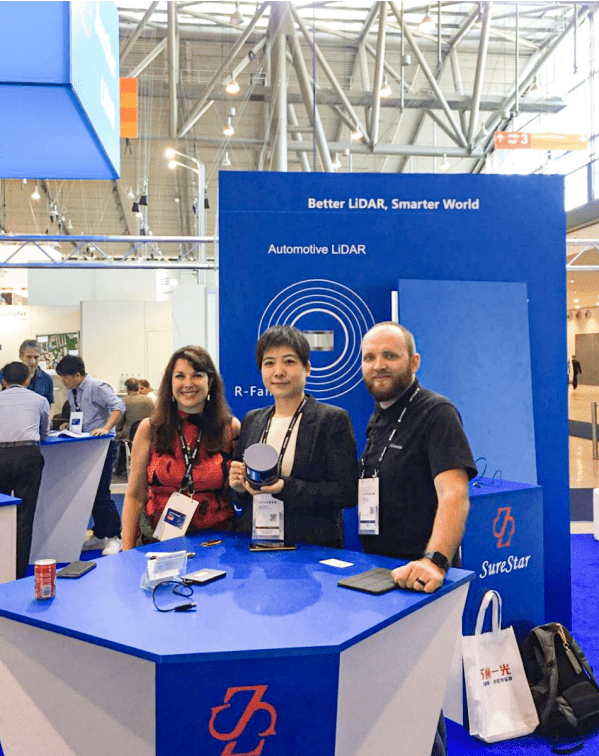

北科天繪產品亮相國際展會

“張珂殊介紹,自2014年以來,北科天繪開始積極參加國際技術裝備展,并捧回多個獎項,相關產品和技術也得到了國際同行的認可,一定程度上為國產激光雷達產品贏得了話語權。

“通過在國際舞臺的亮相,北科天繪和國產激光雷達產品都增加了聲量,這是一個很好的開始。雖然目前北科天繪的國際業務規模還處于發展階段,我們也不敢自吹是國產激光雷達在世界舞臺的代表者,但北科天繪已經在路上。”張珂殊意味深長地說。

誠然,北科天繪和國產激光雷達都尚在探索和發展期,距離規模化及大眾化應用的春天還有很長的路要走。但無論是縱向的前瞻性技術布局,還是橫向的國際化經營路線,北科天繪已經走出一條值得稱道的國產化之路。

我們堅信,在激光雷達和高端裝備制造的道路上,同行者還有很多,這些道路也將在可預見的未來匯聚成為國產裝備制造的康莊大道。

轉載請注明出處。

相關文章

相關文章

熱門資訊

熱門資訊

精彩導讀

精彩導讀

關注我們

關注我們